インテントデータ

セールスインテリジェンス

営業ツール

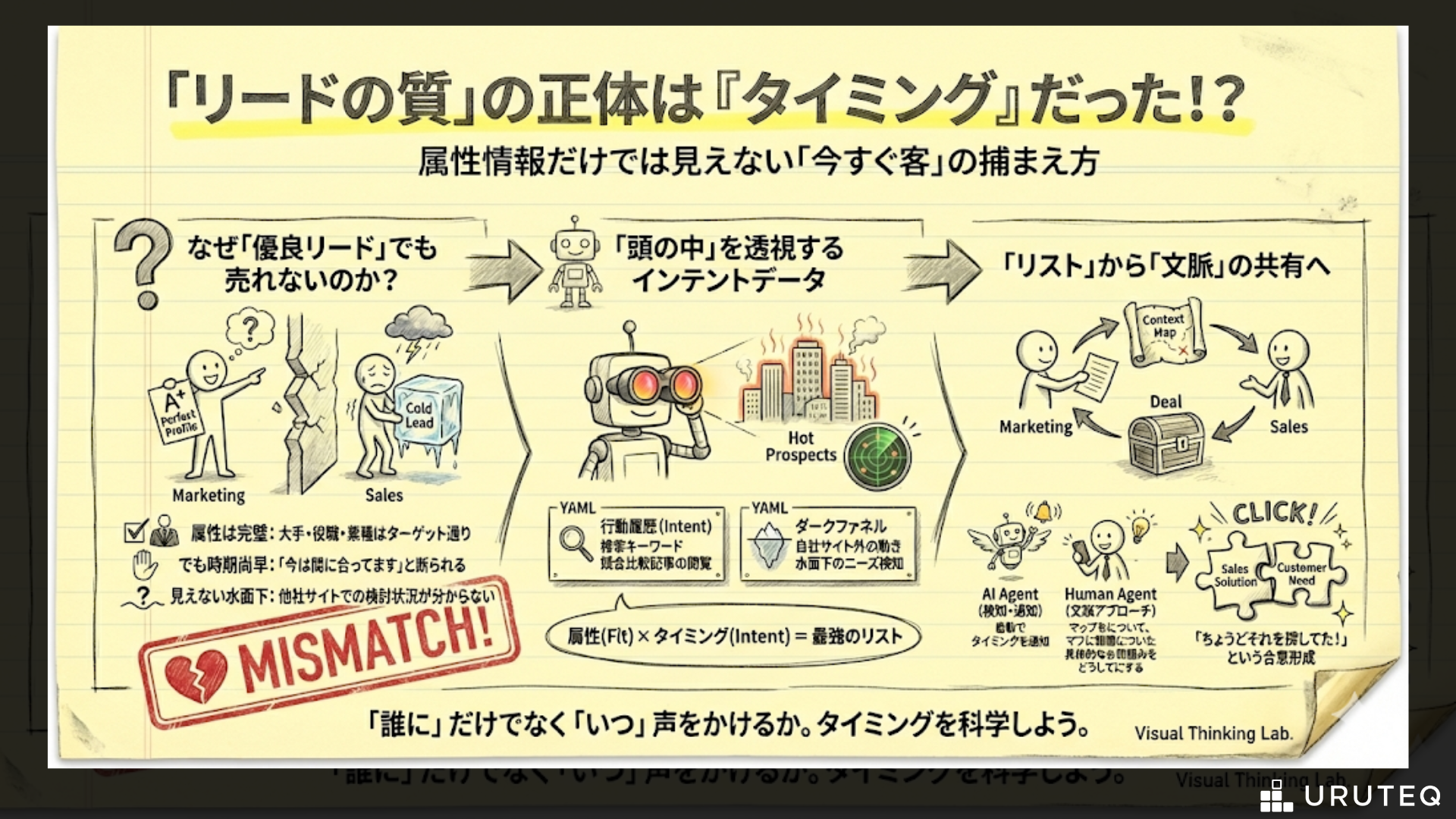

「リードの質」の正体とは?営業とマーケティングの連携を深めるインテントデータ活用術とは

この記事の概要

- 「リードの質」問題の本質は、顧客との「検討タイミング」の不一致にある

- 属性情報だけでなく、社外での検索・閲覧行動(インテントデータ)で「今」を捉える重要性を解説

- データに基づく「文脈」の共有が、営業とマーケティングの連携を加速させる

BtoBマーケティングの現場で頻発する「リードの質」を巡る課題。その本質は顧客の「検討タイミング」の不一致にあります。本記事では、属性情報だけでは見えない社外での検索・閲覧行動(インテントデータ)を活用し、「今アプローチすべき顧客」を特定する方法を解説。データに基づいた営業連携で、商談化率を向上させるための実践的なノウハウを提案します。

目次

はじめに

「リードの質」の正体とは?営業とマーケティングの連携を深めるインテントデータ活用術

月末の営業定例ミーティング。スクリーンに映し出されたマーケティングレポートの数字は、今月も目標であるリード獲得数をクリアしていました。本来であれば成果を称え合う場になるはずが、会議室の空気はどこか重く、張り詰めています。

営業責任者が口を開きます。「リードの数は確かに来ている。でも、正直なところアポにつながらないんだ。もう少し確度の高い、質の良いリードはないか?」

マーケティング担当者としては、思わず反論したくなる場面かもしれません。ターゲット企業リストに基づき、決裁権を持つ役職者を狙ってホワイトペーパーを配信し、獲得単価も適正範囲に収めている。これ以上、何をどう改善すれば「質」が上がったことになるのか。明確な答えがないまま、「来月はターゲティングを少し見直します」と答えるのが精一杯だったりします。

多くのBtoBマーケターが直面する、この「リードの質」を巡る営業部門との認識のズレ。実はこの問題の根底にあるのは、リードそのものの良し悪しというよりも、顧客側の「検討タイミング」の不一致であることが少なくありません。

どれほど自社のサービスが相手企業の課題にフィットしていたとしても、相手が今それを必要としていなければ、商談は成立しません。逆に言えば、この「タイミング」さえ掴むことができれば、これまで「質が悪い」と切り捨てられていたリードが、一転して宝の山に変わる可能性を秘めています。

本記事では、長年マーケティングと営業の間で繰り返されてきた「リードの質」論争に終止符を打つべく、その構造的な要因を紐解きます。そして、両部門が同じ目線で顧客に向き合うための共通言語となる「インテントデータ(顧客の興味関心データ)」の活用について、実践的な視点から解説していきます。

MQL(マーケティングリード)が商談化しづらい構造的要因

なぜ、マーケティング部門が「優良リード(MQL)」だと判断した顧客が、営業部門からは「質が悪い」と評価されてしまうのでしょうか。その原因は、多くの企業が採用しているリードの定義方法そのものに潜んでいます。

「ターゲットとして適切か」と「今すぐ必要か」は別の話

一般的にMQLは、企業規模、業種、売上高、そして担当者の役職といった「属性情報(デモグラフィックデータ)」をベースに定義されます。「従業員数1,000名以上、製造業、部長職」といった条件です。これに加えて、資料請求やセミナー参加といった「自社との接点」を掛け合わせてスコアリングを行います。

この手法は、「自社にとって理想的なターゲット企業であるか」を判断するふるいとしては非常に優秀です。自社のサービスが高額なエンタープライズ向けであれば、予算規模の小さい中小企業を早期に見極めることは効率化のために欠かせません。

しかし、ここで見落とされがちなのが、「その企業が今、課題解決に動いているかどうか」という時間軸の視点です。

属性情報が100点満点で完全にマッチしていたとしても、相手企業がすでに競合製品を導入して半年しか経っていなかったり、来期の予算編成まで動けない状況だったりすれば、営業担当者がどれほど巧みなトークを展開しても、今すぐの商談化は不可能です。営業現場からすれば、「話は聞いてくれたが、ニーズがなかった(=質が悪かった)」という結論になります。

つまり、多くの現場で起きている「リードの質」問題の正体は、リードそのものの属性が悪いのではなく、アプローチする「タイミング」が合っていないことに起因しているケースが大半なのです。

自社サイトへのアクセスだけでは見えない「水面下の動き」

タイミングを測るために、多くのマーケターはMA(マーケティングオートメーション)ツールを活用し、自社サイトへのアクセス履歴やメールの開封状況を分析しています。「料金ページを3回見たから検討度合いが高いはずだ」という推測です。

これは確かに有効なシグナルですが、BtoBの購買行動が複雑化した現在では、これだけでは不十分になりつつあります。

現代の購買担当者は、ベンダーに問い合わせる前に、自分たちで徹底的に情報収集を行います。課題解決のための手法を検索し、業界メディアで記事を読み、比較サイトで口コミを確認し、SNSで評判を探る。これらの活動の多くは、自社サイトの外側、つまりマーケターが管理するMAツールの及ばない場所で行われています。これを「ダークファネル」と呼ぶこともあります。

顧客が自社サイトに現れて資料請求をする頃には、すでに社内での検討がある程度進んでおり、場合によっては競合他社がすでに深く入り込んでいることもあります。あるいは逆に、まだ情報収集の初期段階で、とりあえず資料だけ見ておきたいというフェーズかもしれません。

自社内のデータ(1stパーティデータ)だけに頼っていると、顧客の本当の検討フェーズを見誤り、早すぎるアプローチで嫌がられたり、逆に遅すぎて機会を逃したりといったミスマッチが起こりやすくなるのです。

「今すぐ客」を見極める第3のデータ:インテントデータ

属性情報の限界と、自社データの死角。これらを補完し、顧客の「今」を捉えるための切り札として注目されているのが「インテントデータ」です。

顧客の「頭の中」を覗き見る技術

インテントデータとは、直訳すれば「意図データ」です。企業がWeb上でどのようなキーワードを検索し、どのような記事やコンテンツを閲覧しているかという行動履歴から、「その企業が今、何に関心を持ち、何をしようとしているか(インテント)」を分析したデータを指します。

例えば、ある企業からのアクセスログにおいて、「業務効率化」という漠然としたキーワードだけでなく、「経費精算システム 比較」「インボイス制度 対応ソフト」といった具体的なキーワードでの検索頻度が急増していたとします。これに加えて、競合他社の製品比較記事を頻繁に閲覧している履歴があれば、その企業が経費精算システムの導入を具体的に検討している可能性は極めて高いと推測できます。

たとえその企業が、まだあなたの会社のサイトを一度も訪れていなかったとしても、です。

インテントデータを活用することで、これまでは「資料請求が来るまで待つ」しかなかった潜在顧客の中から、水面下で活発に動いている「今すぐ客」を特定し、先回りしてアプローチすることが可能になります。

あるBtoB企業の失敗と再生の物語

ここで、インテントデータの重要性を象徴するような、あるSaaS企業の事例をご紹介しましょう。

人事労務系のクラウドサービスを提供していたその企業では、長らく「従業員数」と「業種」のみを基準にターゲットリストを作成し、インサイドセールス部隊が上から順に架電を行うスタイルをとっていました。

「従業員500名以上の企業なら、必ず労務管理に課題があるはずだ」

マーケティング責任者はそう確信していましたが、現場の疲弊は限界に達していました。1日100件電話をかけても、つながるのは数件。つながったとしても「今は間に合っています」「特に困っていません」とガチャ切りされる日々。営業メンバーからは「マーケが持ってくるリストは使い物にならない」という不満が噴出し、組織間の溝は深まるばかりでした。

転機となったのは、インテントデータの導入でした。彼らは従来のリストに加え、「働き方改革」「勤怠管理 法改正」といった関連キーワードや、競合製品名を頻繁に検索している企業を検知する仕組みを取り入れました。

すると、意外な事実が判明しました。これまで「属性が良い」として優先していた大手企業群の多くは、実は直近でシステムリプレイスを行ったばかりで、検索行動が全く見られなかったのです。一方で、リストの優先度が低かった中堅企業の中に、法改正への対応を急いで熱心に情報収集している層が存在することが可視化されました。

彼らは勇気を持って、架電リストの優先順位を「属性順」から「インテント検知順」へと組み替えました。その結果、アポイント獲得率は劇的に向上しました。電話口の相手が「ちょうどその件で調べていたところです」と反応してくれるケースが増えたからです。

この変化は数字以上の効果をもたらしました。「顧客の役に立てている」という実感が、疲弊していたインサイドセールスチームに活気を取り戻させたのです。

「属性」×「行動」で精度を高める

この事例が示唆しているのは、属性情報が不要になったということではありません。属性情報は「その企業が顧客になり得るか(Fit)」を判断するために依然として不可欠です。

重要なのは、そこにインテントデータという「タイミング(Timing)」の軸を掛け合わせることです。

- 属性(Fit): 自社のサービスで課題解決ができる適切な相手か。

- 行動(Intent): 今、その課題解決を求めているか。

この2軸が高いレベルで交わる領域こそが、営業部門が求めていた「質の高いリード」の正体です。インテントデータは、膨大なターゲットリストの中から、今リソースを投下すべき「旬の企業」を浮かび上がらせるサーモグラフィーのような役割を果たします。

マーケティングから営業へ:自信を持って渡せる「ホットリード」の作り方

インテントデータは、単にターゲティングの精度を上げるだけでなく、マーケティング部門と営業部門の連携(Smarketing)をスムーズにする潤滑油としても機能します。

「リスト」ではなく「文脈」を共有する

従来の連携では、マーケティング部門は「スコアが〇〇点を超えたリード」という無機質なリストを営業に渡すだけになりがちでした。受け取った営業担当者は、なぜその顧客が有望なのか分からないまま、定型的なトークスクリプトを読み上げるしかありません。これでは、せっかくの商談機会も運任せになってしまいます。

インテントデータを活用した連携では、リストと共に「文脈(コンテキスト)」を共有することが可能になります。

例えば、マーケティング担当者は営業担当者に次のように伝えることができます。

「このA社は、属性としてはターゲットど真ん中です。さらに、直近2週間で『リモートワーク セキュリティ』というキーワードを頻繁に検索しており、競合のB社の比較記事も閲覧しているようです。おそらくセキュリティ強化のツール選定に入っている可能性が高いので、弊社のセキュリティ機能の強みを訴求するアプローチをお願いします」

このように、「なぜ今アプローチすべきなのか」「相手は何に関心を持っているのか」という根拠が添えられていれば、営業担当者の動き出しは全く違ったものになります。

インサイドセールスのトークが変わる

根拠のあるデータを受け取った営業担当者(インサイドセールス)は、事前準備の質を高めることができます。

単に「サービスのご案内です」と切り出すのではなく、「御社の業界では最近、リモートワーク時のセキュリティ課題が話題になることが多いようですが、ご状況はいかがでしょうか?」と、相手の関心事に寄せた仮説を持って会話を始めることができます。

顧客からすれば、唐突な売り込みではなく、自分たちが抱えている課題に寄り添ってくれる相談相手として映るでしょう。この「話が通じる」という感覚こそが、信頼関係の第一歩となり、商談化率を引き上げる要因となります。

ツール活用で連携を自動化・効率化する

こうした高度な連携を手動で行うのは骨が折れますが、現在は『URUTEQ』のようなセールスインテリジェンスツールや、各種インテントデータプロバイダーを活用することで、検知からリスト化、そして営業への通知までを効率化できます。

ツールによっては、特定の企業がインテント行動を起こした瞬間にSlackやChatworkへ通知を飛ばしたり、CRM(顧客管理システム)上のステータスを自動更新したりすることも可能です。

「鉄は熱いうちに打て」という言葉通り、顧客の関心が高まった瞬間を逃さずにアプローチできる体制を整えることは、機会損失を防ぐ上で非常に重要です。客観的なデータに基づいたリスト共有は、部門間の「言った言わない」や感覚的なズレを減らし、チーム一丸となった受注活動を強力に後押しします。

インテントデータは万能ではない:導入前に知っておくべき3つの壁

ここまでインテントデータの有用性をお伝えしてきましたが、当然ながら、導入さえすれば全ての問題が魔法のように解決するわけではありません。むしろ、期待値を上げすぎて導入したものの、現場で使いこなせずに解約に至るケースも存在します。

ここでは、あえて批判的な視点から、インテントデータ活用における「3つの壁」と、その乗り越え方について触れておきます。

1. 「データがあっても動けない」問題

最も多い失敗パターンは、高額なツールを入れてデータを可視化したものの、それを使って誰がどうアクションするかが決まっていないケースです。「A社が競合を調べている」と分かっても、営業担当者が手一杯で架電する時間がなかったり、アプローチするための適切なコンテンツ(競合比較資料など)が用意されていなかったりすれば、データはただの数字の羅列に終わります。

導入前に、「検知した後に誰が、いつ、どのような手段でアプローチするのか」というオペレーションまで設計しておく必要があります。リソースが不足しているなら、まずは優先度の高い一部の条件に絞ってスモールスタートするなど、身の丈に合った運用から始める現実的な判断も求められます。

2. データの精度と過信のリスク

インテントデータはあくまで「推測」を含んだデータです。IPアドレスからの企業特定技術は日々進化していますが、リモートワークの普及などで企業IPからのアクセスが減少し、検知精度にバラつきが出ることもあります。また、「検索している=購入したい」とは限らず、単なる業界研究や勉強のために調べているだけのケースも当然あります。

「インテントデータに出ているから絶対にニーズがあるはずだ」と営業部門に過度な期待を持たせてしまうと、外れた時の失望感が大きく、ツールへの信頼を一気に失いかねません。「確度は高い傾向にあるが、あくまで仮説の一つ」という冷静なスタンスを組織内で共有し、空振りを許容できる文化を作っておくことが大切です。

3. 組織間の文化の違い

マーケティング部門が新しいデータに飛びついても、現場の営業部門が従来のやり方に固執する場合、ツールの定着は難航します。「長年の勘と経験」を重視するベテラン営業担当者にとって、得体の知れないデータから指示されることは面白くないかもしれません。

これを乗り越えるには、トップダウンで押し付けるのではなく、まずは一部の感度の高い営業メンバーとタッグを組み、小さな成功事例を作ることです。「あのデータを使って受注できたらしい」という口コミが社内に広がれば、組織の雰囲気は自然と変わっていきます。

インテントデータは強力な武器ですが、それを振るうのはあくまで「人」です。ツール導入以上に、それを使う組織の準備とマインドセットの変革に時間をかけるべきだと言えるでしょう。

まとめ:データの力で、営業とマーケティングの連携を加速させる

長年議論されてきた「リードの質」という課題。その多くは、顧客の属性の良し悪しではなく、アプローチする「タイミング」の不一致に起因しています。

自社サイトに訪れる前の、顧客の社外での行動(インテント)を知ることは、その見えなかったタイミングを見極めるための強力なレンズとなります。

- リードの質の本質は「検討タイミング」であると再定義する

- 属性情報(Fit)だけでなく、行動データ(Intent)を組み合わせて優先順位をつける

- 「リスト」ではなく、データに基づいた「文脈」を営業と共有する

マーケティング部門と営業部門が、別々の方向を向いて責任を押し付け合うのではなく、共通のデータをもとに「今、誰に、どうアプローチすべきか」という認識を合わせること。これこそが、成果を持続的に生み出し続ける強い組織を作るための近道です。

まずは、現在の自社のリード評価基準に「顧客の検討タイミング」という視点がどれくらい含まれているか、一度チームで話し合ってみてはいかがでしょうか。その議論の先に、これまで見逃していた大きなチャンスが眠っているかもしれません。

インテントデータを活用して、具体的にどのようにマーケティング施策へ落とし込み、営業連携を強化していくか。より実践的なノウハウや具体的なフローをまとめた資料をご用意しました。ぜひ日々の業務のヒントとしてお役立てください。

よくある質問(Q&A)

Q1. インテントデータは、これまでの属性データと何が決定的に違うのですか?

属性データ(企業規模や業種など)が比較的変化の少ない「静的」な情報であるのに対し、インテントデータは検索行動や閲覧履歴といった日々変化する「動的」な情報を指します。属性データが「自社の商品がフィットする相手か(Who)」を判断するのに役立つのに対し、インテントデータは「今アプローチすべきか(When)」を判断するために不可欠なデータです。

Q2. ツールを導入しないとインテントデータは活用できませんか?

自社サイト内の行動ログ(1stパーティデータ)であれば、既存のMAツールやアクセス解析ツールでもある程度分析可能です。しかし、本記事で解説したような「自社サイトに来る前の社外での行動(3rdパーティデータ)」を捉えるには、専用のインテントデータプロバイダーや、『URUTEQ』のようなセールスインテリジェンスツールの導入が必要になるケースが一般的です。

Q3. 営業部門が新しいデータの活用に消極的です。どう進めればよいですか?

いきなり全部門で運用を変えようとせず、まずは新しい手法に理解のある一部の営業メンバーと組んで、小さな成功事例(スモールサクセス)を作ることをお勧めします。「このデータのおかげでアポが取れた」「話がスムーズに進んだ」という実例が社内に広まることで、徐々に組織全体の意識が変わっていきます。無理な押し付けは避け、成果で証明するのが近道です。

Q4. インテントデータの活用は、プライバシーの観点で問題ありませんか?

多くのBtoB向けインテントデータツールは、個人を特定するのではなく、IPアドレスなどに基づいて「企業単位」での行動を分析しています。そのため、個人情報の取り扱いとは異なるケースが多いですが、導入するツールがどのような技術でデータを収集しているか、自社のコンプライアンス基準やプライバシーポリシーに合致しているかは、導入前に必ず確認するようにしてください。

Q5. リードの質を改善するために、まず何から始めるべきですか?

まずは、営業部門とマーケティング部門で「質の高いリードとは何か」の定義をすり合わせることから始めてみてください。その際、単に「役職」や「企業規模」の話だけでなく、「どのようなタイミングや状況であれば商談化しやすいか」という時間軸の視点を議論に加えることが重要です。その共通認識ができた上で、必要なデータをどのように取得するかを検討するとスムーズです。

人気の記事

-

「勘」と「経験」に頼る営業・マーケはもう古い?データとAIで「科学的」に商談獲得する方法

-

【ウルテク_事例STORY】「勘と根性の営業」から卒業。データで顧客の心を掴み、マーケティングチームが”営業チームの信頼できるパートナー”になった日

-

【2026年最新】インテントデータを活用したBtoB向けツール4選:効果的なマーケティングと営業の実現へ

-

インテントデータとは | 最新活用法やインテントデータツール11選を紹介(ウルテク | URUTEQ)

-

話題のインテントマーケティングとインテントセールスとは:国内主要サービス比較と導入のポイント

-

「サイト来訪データ×インテントデータ」で今“課題を抱える企業”を 逃さず商談化する方法(アーカイブウェビナー)

Category list

ウルテクについて、もっと詳しく知りたい方へ