AI

BtoBマーケティング

インテントデータ

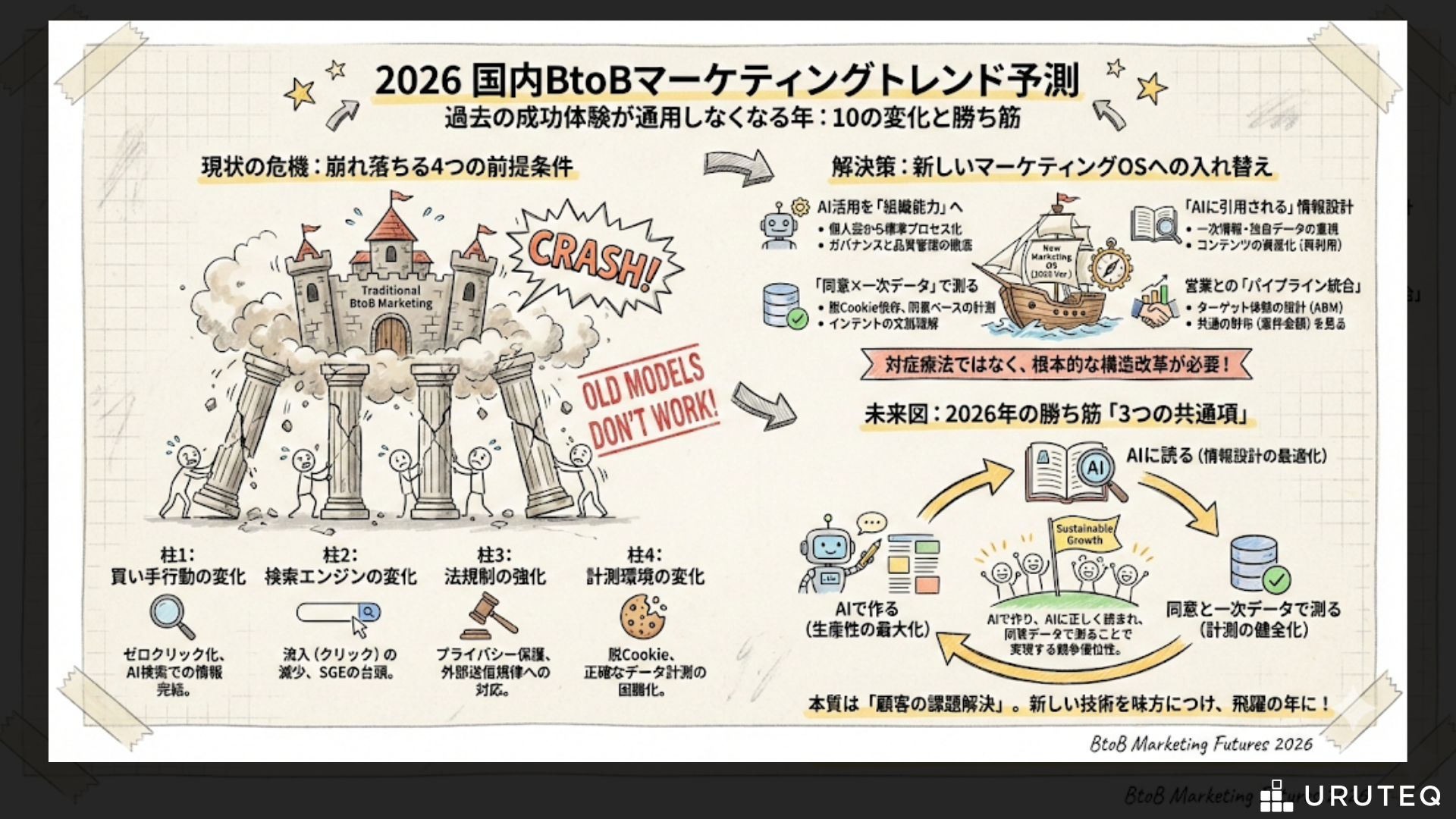

2026年 国内BtoBマーケティングトレンド予測:10の変化と、勝ち筋の共通項

2026年という年をBtoBマーケティングの視点で捉えたとき、それは「過去の成功体験が通用しなくなる年」と定義できるかもしれません。

生成AIの普及によってコンテンツ制作や分析の生産性は飛躍的に向上しました。しかしその一方で、私たちが長年頼りにしてきた「検索エンジンからの流入」「Cookieによる正確な計測」「個人情報の自由な活用」といった前提条件が、音を立てて崩れ始めています。

流入数やリード数を追いかけるだけのマーケティングでは、もはや事業成長に貢献できない。そんな危機感を抱いている方も多いのではないでしょうか。本記事では、公開された一次情報や信頼できる調査データをもとに、2026年に国内BtoB市場で確実に起きるであろう10のトレンドを予測し、変化に適応するための勝ち筋を提示します。

目次

- はじめに:2026年は「前提が同時に変わる」年

- 2026年 国内BtoBマーケティングトレンド10選

- トレンド1:生成AIは「個人の工夫」から「組織能力」に移る

- トレンド2:検索は「クリック獲得」から「AIに引用される設計」へ

- トレンド3:Cookie後の計測は「同意×一次データ×モデル」へ

- トレンド4:国内のプライバシー実務が“マーケ運用そのもの”に直結する

- トレンド5:買い手は「営業に会う前に、ほぼ決める」前提がさらに強まる

- トレンド6:ABMは「ターゲット配信」から「ターゲット体験の設計」へ

- トレンド7:インテント/シグナル活用が「優先順位のOS」になる

- トレンド8:ウェビナー/イベントは“量”から“再利用できる資産”へ

- トレンド9:広告は「配信」より「学習(クリエイティブ×データ)」が競争力になる

- トレンド10:マーケ×営業の統合は「RevOps」ではなく「パイプライン会計」になる

- 疑問と懸念:それでも現場は動くのか?

- 2026年に勝つための「共通項」と結論

- FAQ:よくある質問

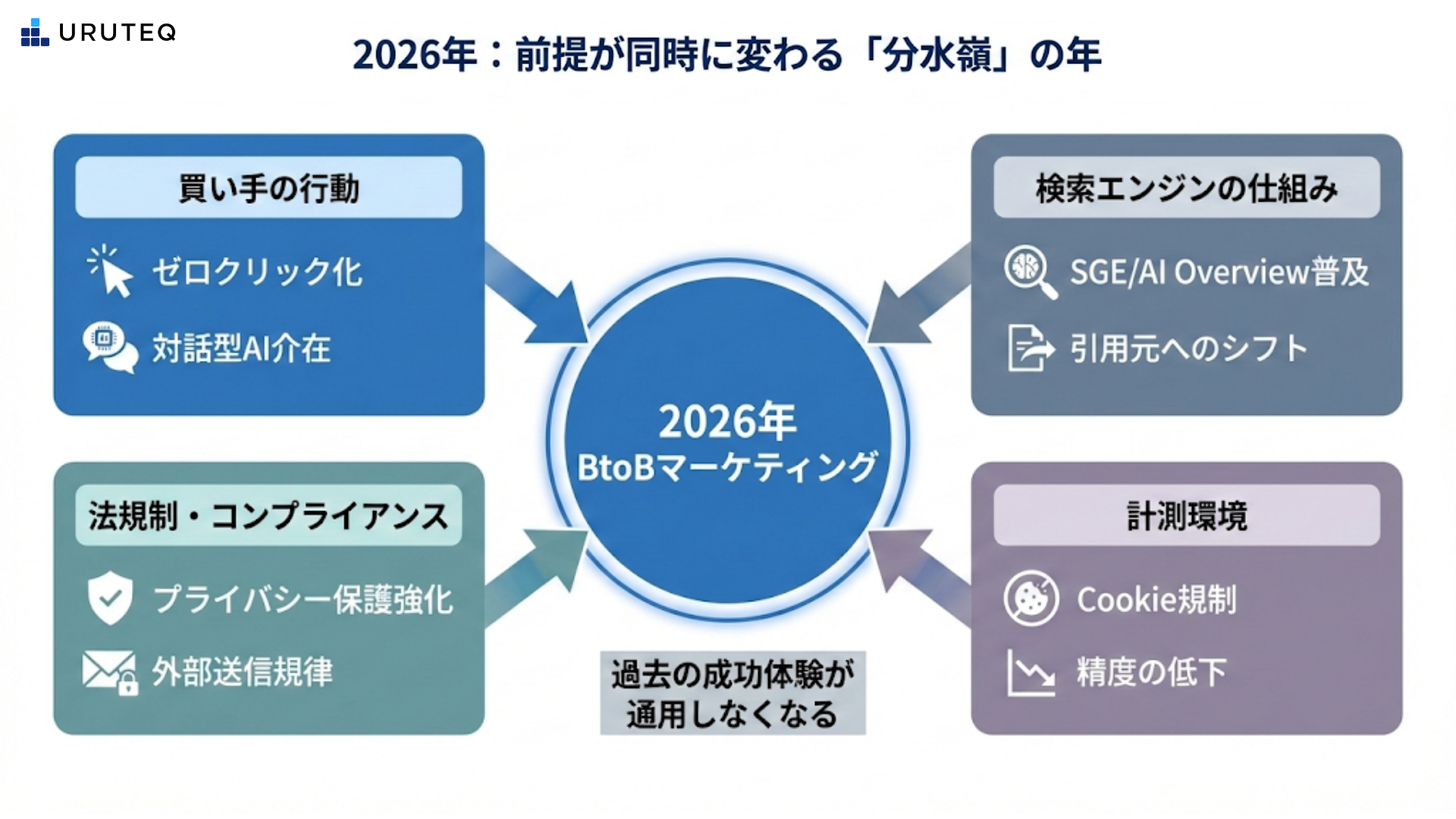

はじめに:2026年は「前提が同時に変わる」年

なぜ2026年が分水嶺になるのでしょうか。それは、買い手の行動、検索エンジンの仕組み、法規制、そして計測環境という、マーケティングを支える4つの柱が同時に変化を迎えるからです。

国内BtoBの購買プロセスにおいて、営業担当者と会う前に候補製品がほぼ絞り込まれているという事実は、もはや新しい話ではありません。しかし、その情報収集の入り口に「AI検索(AI Overview)」や「対話型AI」が介在することで、Webサイトに訪問すらしないまま意思決定が進む「ゼロクリック化」の圧力がかつてないほど強まっています。

さらに、プライバシー保護の観点からCookieに依存した計測は困難になり、手元のデータが本当に正しいのかどうかも疑わしくなってくるでしょう。

こうした環境下では、単に「流行りのツールを入れる」「AIで記事を量産する」といった対症療法的なアプローチでは太刀打ちできません。組織全体でマーケティングのOS(基本ソフト)を入れ替えるような、根本的な変革が求められます。

ここからは、具体的な10のトレンドについて、何が起きるのか、その根拠となるデータは何か、そして国内BtoB企業にとってどのような意味を持つのかを解説していきます。

2026年 国内BtoBマーケティングトレンド10選

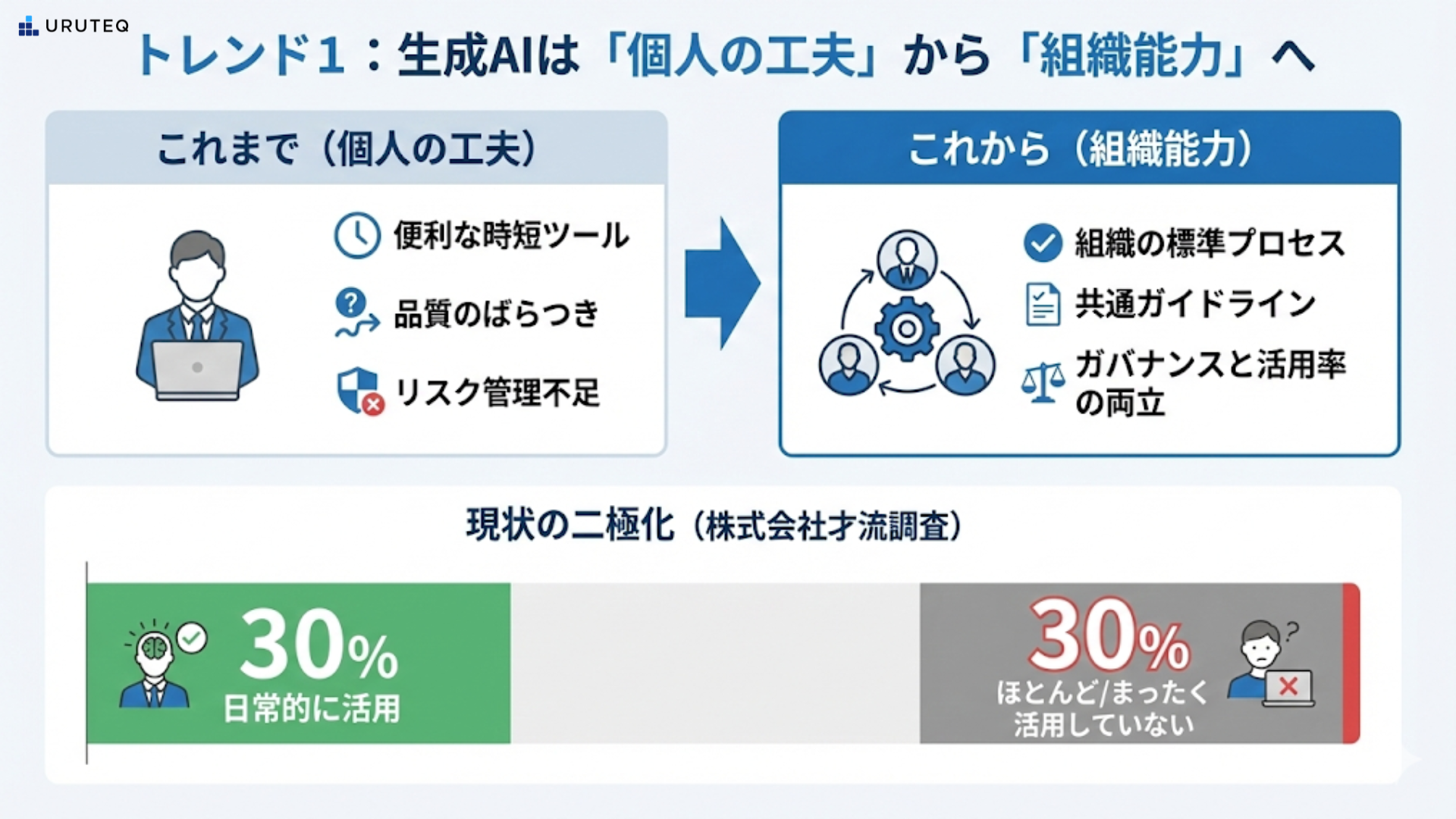

トレンド1:生成AIは「個人の工夫」から「組織能力」に移る

生成AIが登場した当初、それは感度の高い一部のマーケターが使う「便利な時短ツール」でした。しかし2026年、それは明確に「組織の標準プロセス」へと移行します。

企画、制作、分析、運用のあらゆるフェーズにAIが組み込まれます。ただし、個人が勝手に使うのではなく、会社として認可された環境で、共通のプロンプト資産やガイドラインに基づいて運用されるようになります。個人任せの活用は、品質のばらつきやコンプライアンスリスク(著作権侵害や機密情報の流出)に直結するため、企業は「ガバナンス」を効かせながら「活用率」を上げるという難しい舵取りを迫られます。

すでにその兆候はデータに表れています。株式会社才流が実施した調査では、BtoBマーケターの生成AI活用について「日常的に活用」が約3割に達する一方、「ほとんど/まったく活用していない」層も約3割存在するという二極化が起きています。 出典:株式会社才流|BtoBマーケティングにおける生成AI活用の実態と提言2025

「AIを使える人」と「使えない人」の生産性格差は広がるばかりです。しかし、組織として成果を出すためには、属人性を排除しなければなりません。2026年の勝負の分かれ目は、個人のスキルではなく、社内教育、ガイドラインの整備、そしてAI生成物の品質を担保するレビュー体制の有無になります。「誰でも80点の成果物が出せる」仕組みを作れた企業が勝ちます。

こちらの詳細は以下の記事からご覧ください。

2026年のBtoB SEOは「指名される前の選別」をどう勝ち抜くか:AI Overviews時代の編集方針

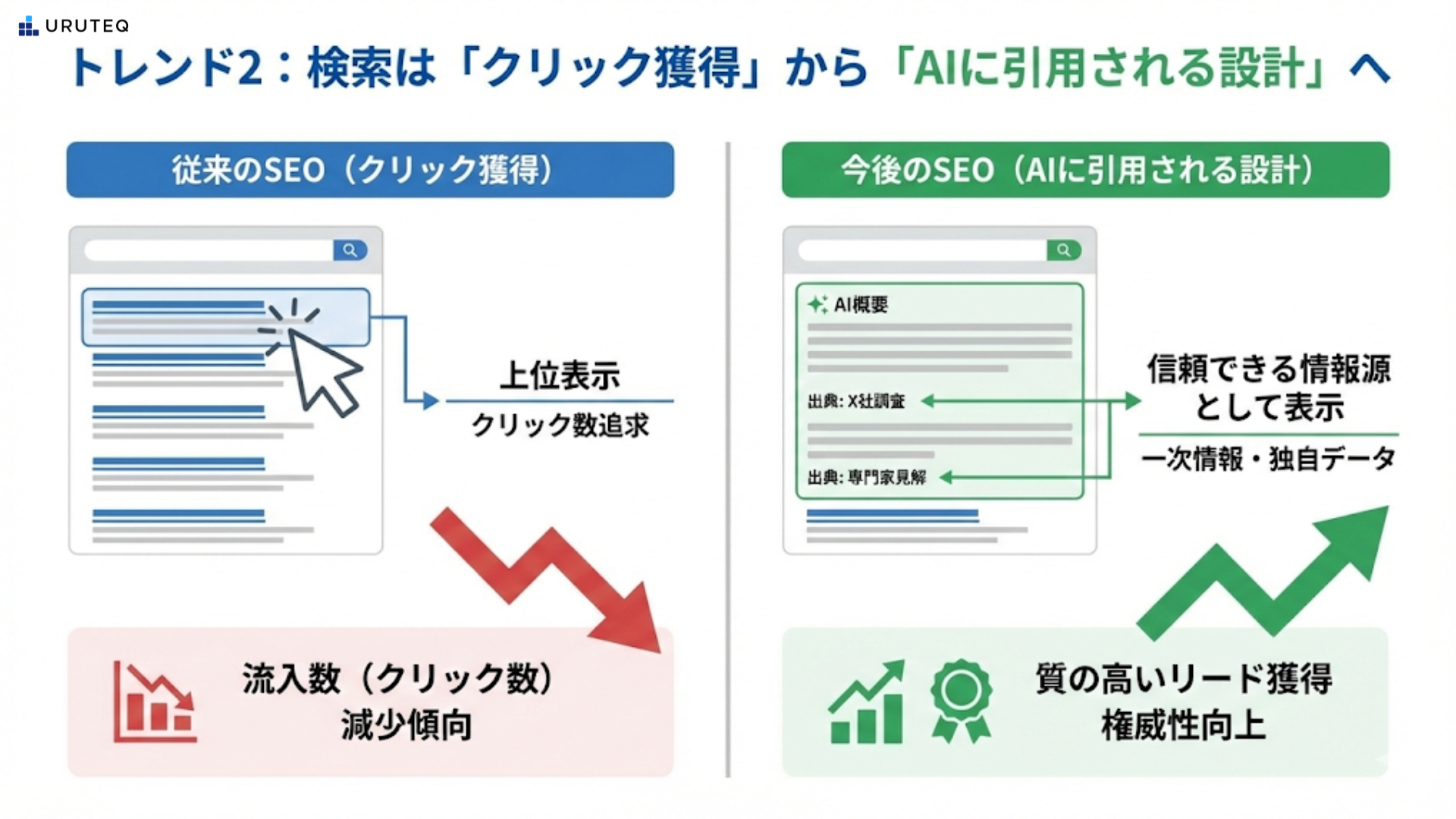

トレンド2:検索は「クリック獲得」から「AIに引用される設計」へ

SEO(検索エンジン最適化)は死にませんが、その目的は大きく変わります。「検索順位を上げてクリックを集める」ことから、「AIによる回答の中に引用元として表示される」ことへのシフトです。

GoogleのSGE(Search Generative Experience)やAI Overviewの普及により、ユーザーは検索結果画面上で疑問を解決できるようになります。結果として、Webサイトへの流入数(クリック数)は減少傾向となります。これに対抗するためには、AIが回答を作成する際に「信頼できる情報源」として参照したくなるような、一次情報や明確な定義、独自のデータをコンテンツに含める必要があります。

海外の調査では、AI要約が表示される検索結果において、従来のリンククリック率が低下する傾向が報告されています。 出典:Ahrefs “AI Overviews Reduce Clicks by 34.5%” 出典:Pew Research Center|Google users are less likely to click on links when an AI summary appears

単にキーワードを網羅しただけの「まとめ記事」は、AIによって淘汰されます。AIに拾われるためには、自社独自の調査データ、専門家による見解、明確な比較軸といった「オリジナリティ」と「権威性」が不可欠です。指名検索や、AI経由での質の高いリード獲得を目指す戦略への転換が必要です。

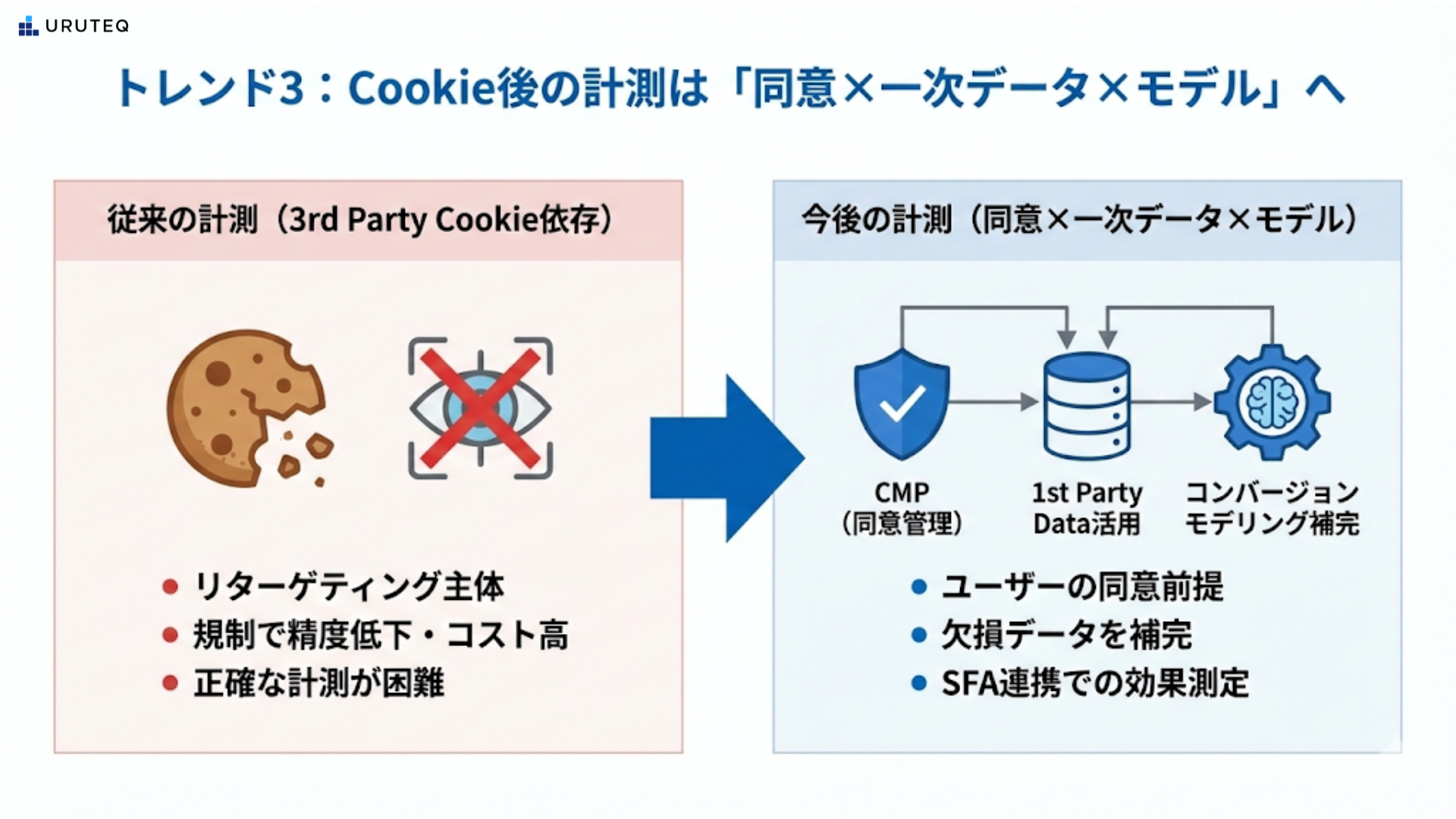

トレンド3:Cookie後の計測は「同意×一次データ×モデル」へ

Web広告の効果測定において、3rd Party Cookieへの依存は限界を迎えます。これに代わり、ユーザーの同意(Consent)に基づいた1st Party Data(自社保有データ)の活用と、欠損したデータを補完するコンバージョンモデリングが主流になります。

「リターゲティング広告で追いかける」という従来の手法は、精度が落ちるか、コストが高騰します。正確な計測が難しくなる中で、企業はサイト来訪者に「なぜデータを取得するのか」を説明し、同意を得た上でデータを取得するCMP(同意管理プラットフォーム)の導入や、サーバーサイド計測の実装を進めることになります。

GoogleのPrivacy Sandboxの取り組みやChromeにおけるCookie廃止の方針は、揺れ動きながらも「プライバシー重視」という大きな方向性は変わりません。ユーザー自身がトラッキングを拒否する選択肢を持つことが当たり前になっています。 出典:Privacy Sandbox “Update on our plans for third-party cookies”

「データが取れないから効果がわからない」と嘆くのではなく、「同意してでも情報が欲しい」と思わせるコンテンツや体験を提供できるかが鍵となります。また、広告管理画面の数字だけでなく、SFA(営業支援システム)上の実際の商談数や受注数と突き合わせた効果測定がより重要になります。

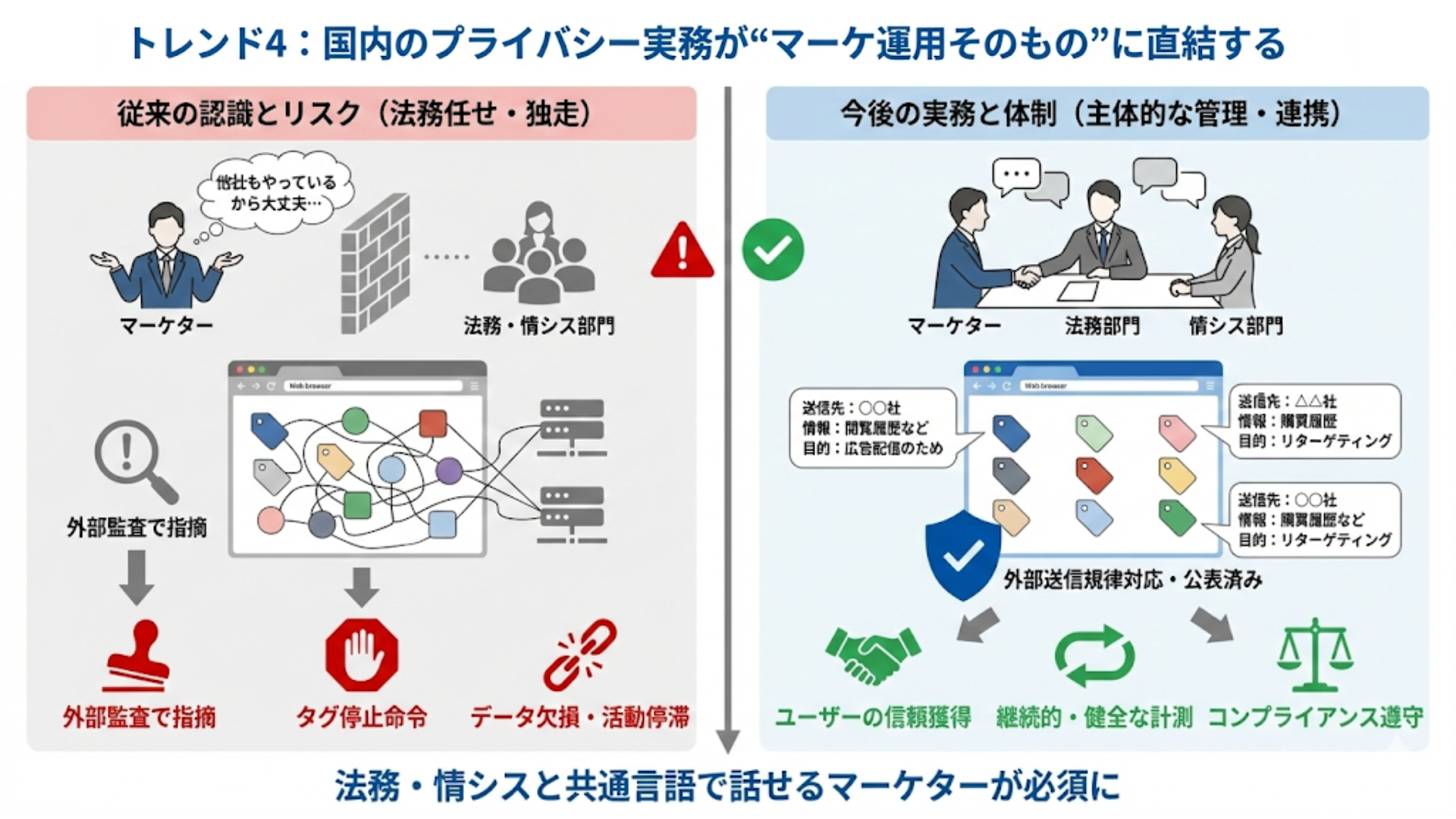

トレンド4:国内のプライバシー実務が“マーケ運用そのもの”に直結する

これまで「法務部門の話」だと思われがちだった個人情報保護法や電気通信事業法の対応が、マーケティング担当者の実務そのものになります。

Webサイトに設置しているタグ一つひとつについて、「誰に」「何の情報を」「何のために」送信しているのかを把握し、ユーザーに通知・公表する義務(外部送信規律など)への対応が不可欠になります。これを怠ると、コンプライアンス違反となるだけでなく、ユーザーからの信頼失墜につながります。

個人情報保護委員会やJIPDECなどが公開しているガイドラインや解説資料を見ても、Webやアプリ運営者に対する要求レベルは年々高まっています。 出典:個人情報保護委員会(PPC)|個人関連情報に関するFAQ 出典:JIPDEC「外部送信規律」解説

ここで少し、ある企業の失敗談をご紹介しましょう。 あるSaaS企業のマーケティングチームは、最新の分析ツールや広告タグを次々とWebサイトに導入していました。成果を急ぐあまり、法務部門への確認を後回しにし、「他社もやっているから大丈夫」と判断していたのです。しかし、改正法の施行に合わせて外部からの監査が入った際、無数の不明なタグが検出され、その説明責任を果たせない事態に陥りました。結果として、すべてのタグを一度停止せざるを得なくなり、数ヶ月にわたって計測データが欠損、マーケティング活動が停滞するという手痛いダメージを負いました。 2026年は、こうした「コンプライアンス無視の独走」が命取りになります。法務や情シスと共通言語で話せるマーケターの価値が高まるでしょう。

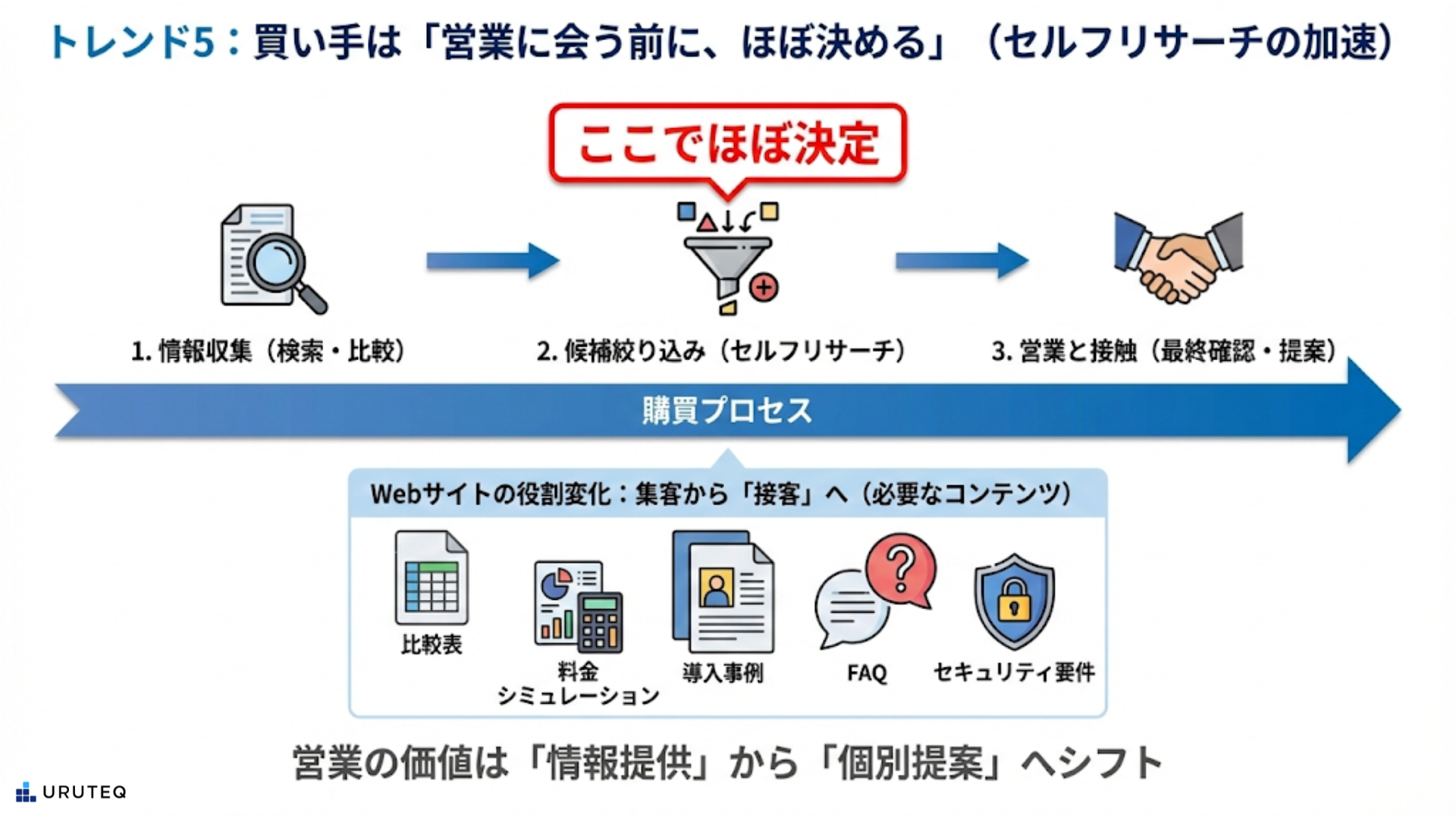

トレンド5:買い手は「営業に会う前に、ほぼ決める」前提がさらに強まる

BtoBの購買行動における「セルフリサーチ(自己解決)」の傾向は、不可逆的な流れです。買い手は、営業担当者の売り込みを聞く前に、自分たちで情報を集め、比較し、候補を絞り込んでいます。

「詳しい話は面談で」というスタンスのWebサイトは選ばれません。価格、導入条件、セキュリティ要件、競合との比較表など、検討プロセスで必要になる情報はすべてWeb上に公開しておく必要があります。営業担当者が介在する価値は、「情報提供」から「個別課題の解決策の提案」へとシフトします。

国内の調査でも、製品選定の初期段階ですでに候補が絞り込まれている実態が明らかになっています。 出典:PR TIMES掲載:購買行動調査(候補選定の割合など)

コンテンツマーケティングの役割は、集客だけでなく「接客」へと広がります。FAQページや導入事例、料金シミュレーションなどが、優秀な営業担当者の代わりに24時間365日、顧客の疑問に答え続ける役割を果たします。

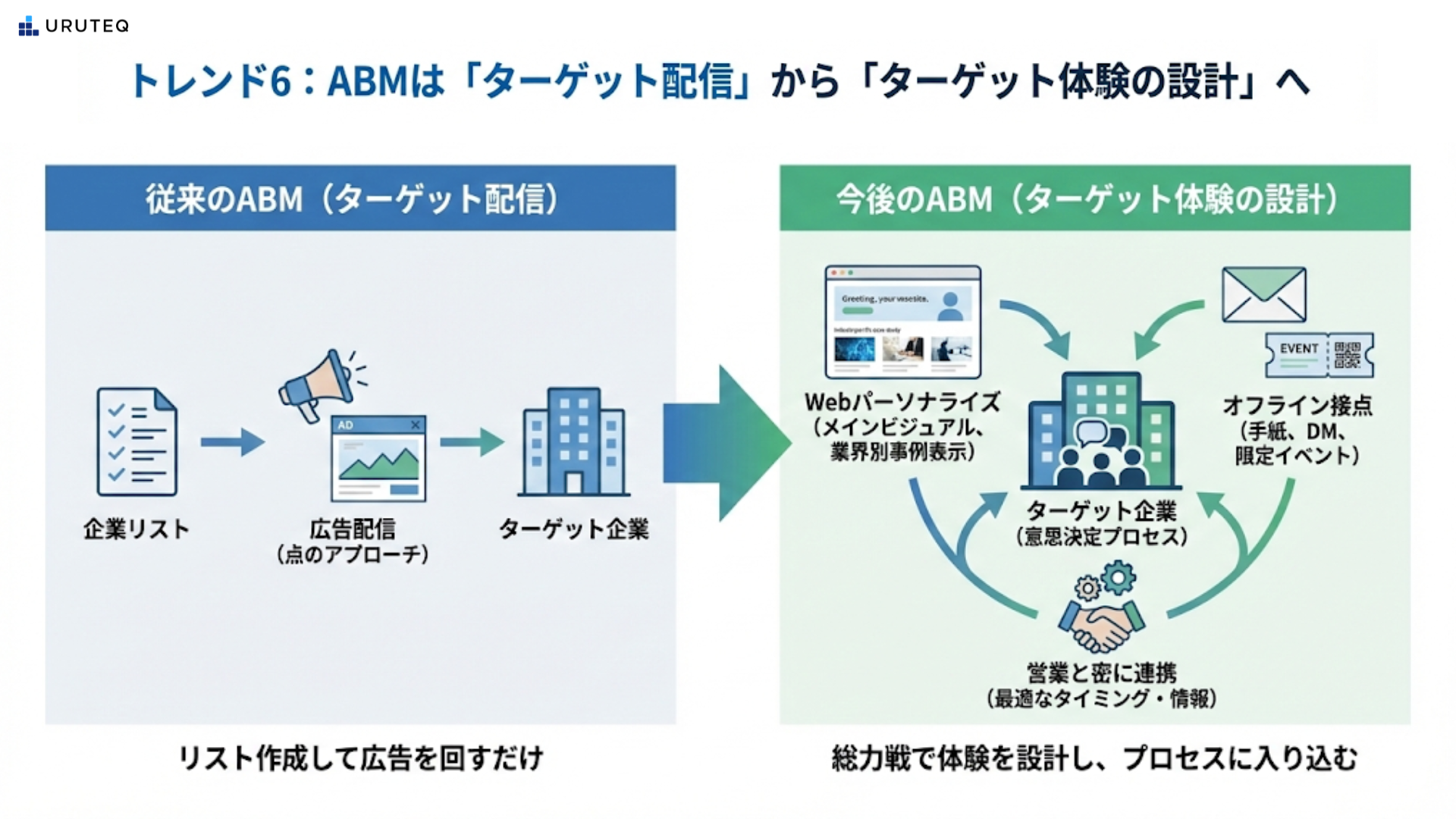

トレンド6:ABMは「ターゲット配信」から「ターゲット体験の設計」へ

ABM(アカウントベースドマーケティング)は、単に特定の企業に広告を出すだけの手法から脱却します。ターゲット企業の意思決定プロセス全体に入り込み、最適なタイミングで最適な情報を届ける「体験設計」へと進化します。

ターゲット企業の担当者がWebサイトを訪れた際、その企業向けのメインビジュアルを表示したり、業界特化の事例をポップアップさせたりといったパーソナライズが進みます。また、デジタルだけでなく、手紙やDM、限定イベントへの招待など、オフラインの接点も組み合わせた総力戦になります。

「ターゲットリストを作って広告を回す」だけでは成果が出にくくなります。営業部門と密に連携し、「この企業には今、誰が、どんなアプローチをすべきか」という戦略の解像度を高めることが求められます。

詳細はこちら

2026年、ABMはAIで「施策」から「意思決定OS(オペレーティング・システム)」へ

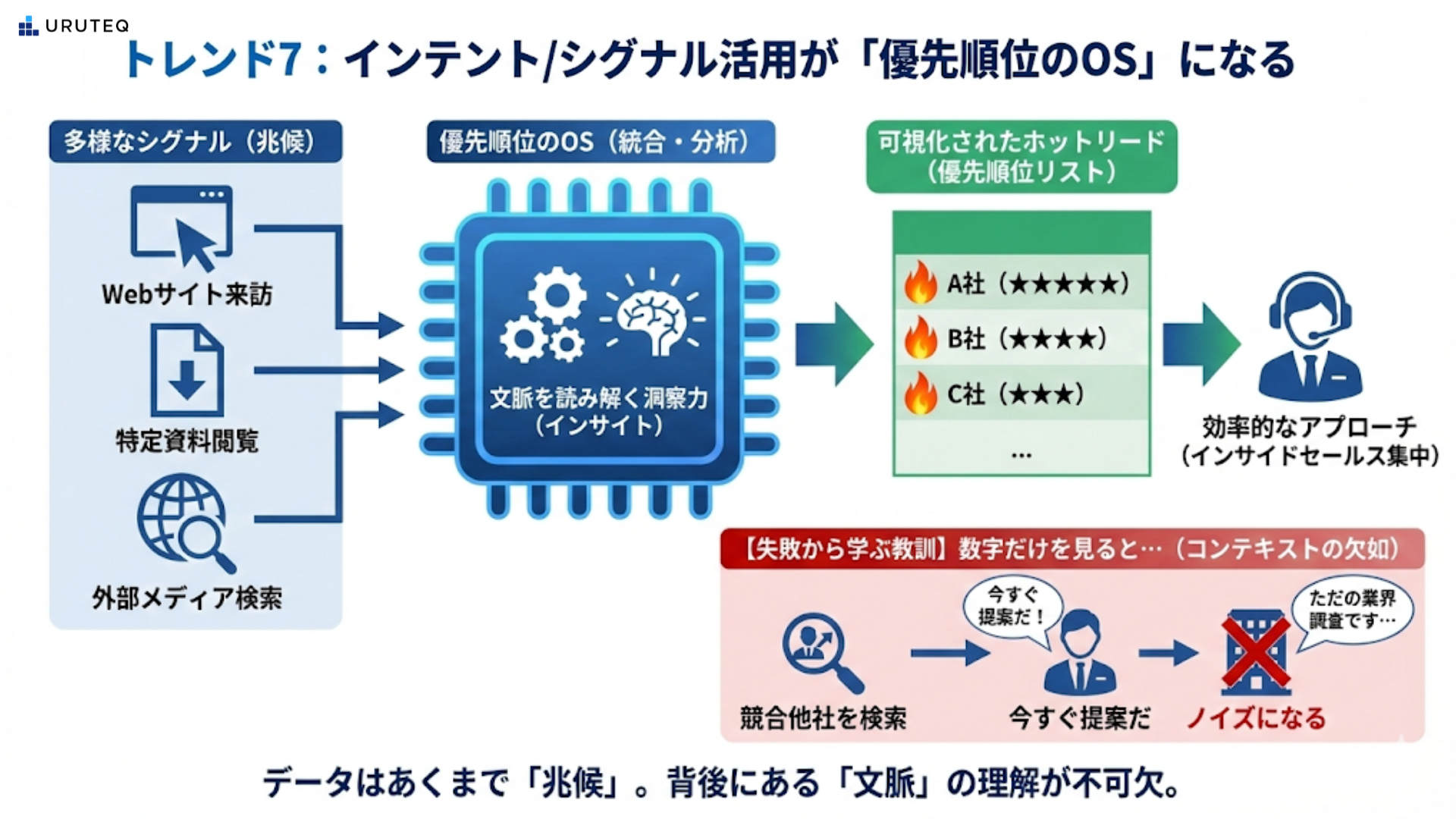

トレンド7:インテント/シグナル活用が「優先順位のOS」になる

「誰にアプローチすべきか」という優先順位付け(プライオリティ)を決めるためのOSとして、インテントデータ(興味関心データ)や行動シグナルの活用が定着します。

インテントデータに関する詳細は以下をご覧ください。

インテントデータとは? | BtoB営業・マーケの成果を変える「顧客の興味」を知る方法

Webサイトへの来訪、特定の資料の閲覧、外部メディアでの検索行動など、様々なシグナルを統合し、「今、アプローチすれば商談化する可能性が高い企業」を可視化します。これにより、インサイドセールスは無駄な架電を減らし、ホットなリードに集中できるようになります。

しかし、ここにも落とし穴があります。あるIT企業では、インテントデータを導入し、「競合他社を検索している企業」のリストを営業に渡しました。営業担当者は「今すぐ乗り換えたいはずだ」と勇んで電話をかけましたが、反応は冷ややかでした。実はその企業は、単に業界動向を調査していただけで、導入の意思など全くなかったのです。 営業現場からは「マーケのデータはあてにならない」という不信感が生まれ、せっかくのツールも使われなくなってしまいました。 ここから得られる教訓は、シグナルはあくまで「兆候」に過ぎないということです。データの数字だけを見るのではなく、その背後にある文脈(なぜ検索したのか? 誰が検索したのか?)を読み解く洞察力がなければ、データはただのノイズになってしまいます。

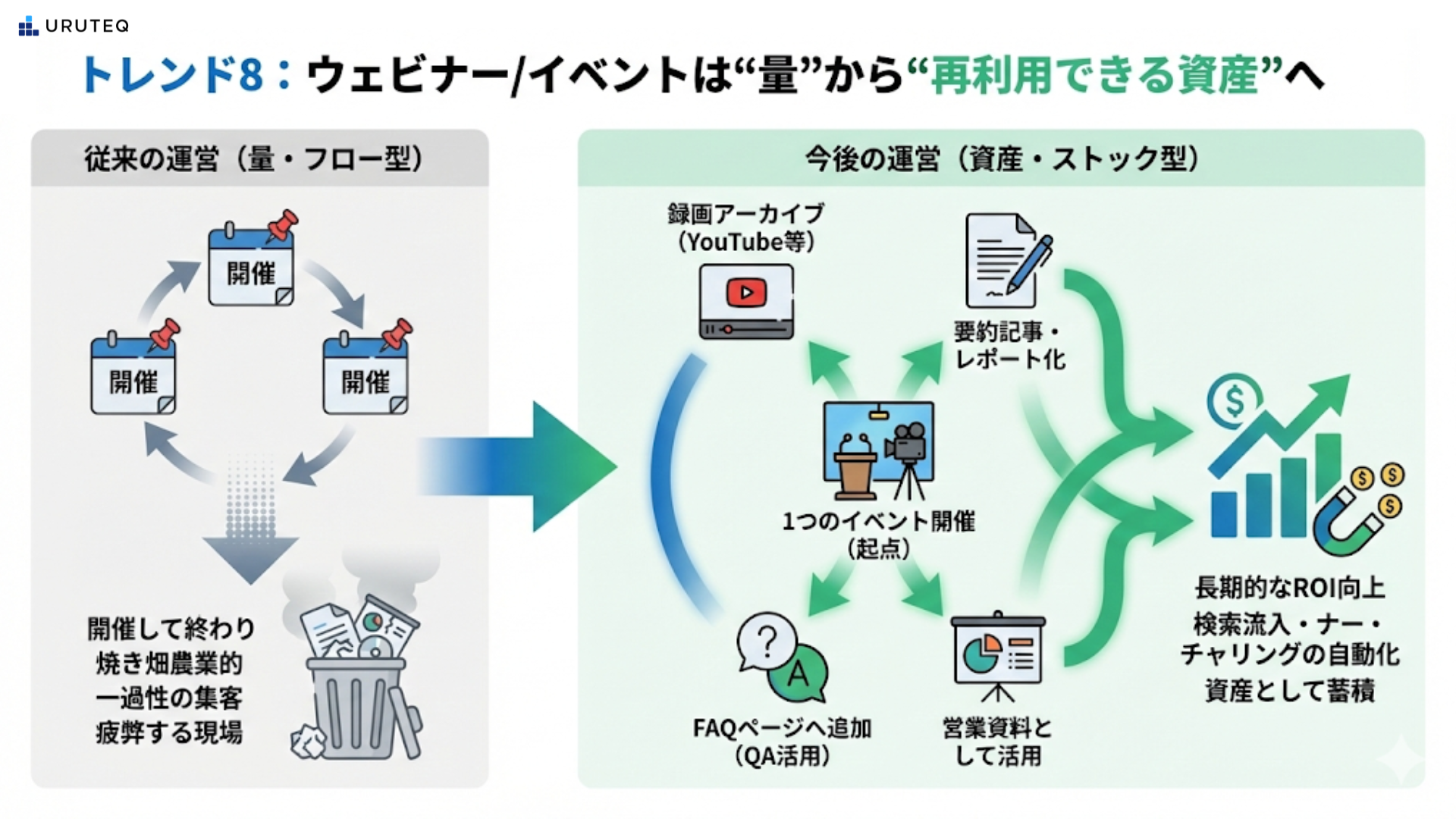

トレンド8:ウェビナー/イベントは“量”から“再利用できる資産”へ

コロナ禍を経て定着したウェビナーですが、「開催して終わり」という焼き畑農業的な運用は見直されます。一度開催したイベントを、いかに骨までしゃぶり尽くすか、つまり「資産化」できるかが鍵になります。

ウェビナーの録画データを編集してYouTubeで公開する、内容を要約して記事化する、QAコーナーの内容をFAQページに追加する、営業資料としてスライドを再利用する。一つのイベントを起点に、多様なコンテンツを生み出し、検索流入やリードナーチャリングに活用するエコシステムが構築されます。

毎回新しいネタを考えて集客に追われる自転車操業から脱却し、ストック型のコンテンツ運用へとシフトすることで、長期的なROI(投資対効果)を高めることができます。

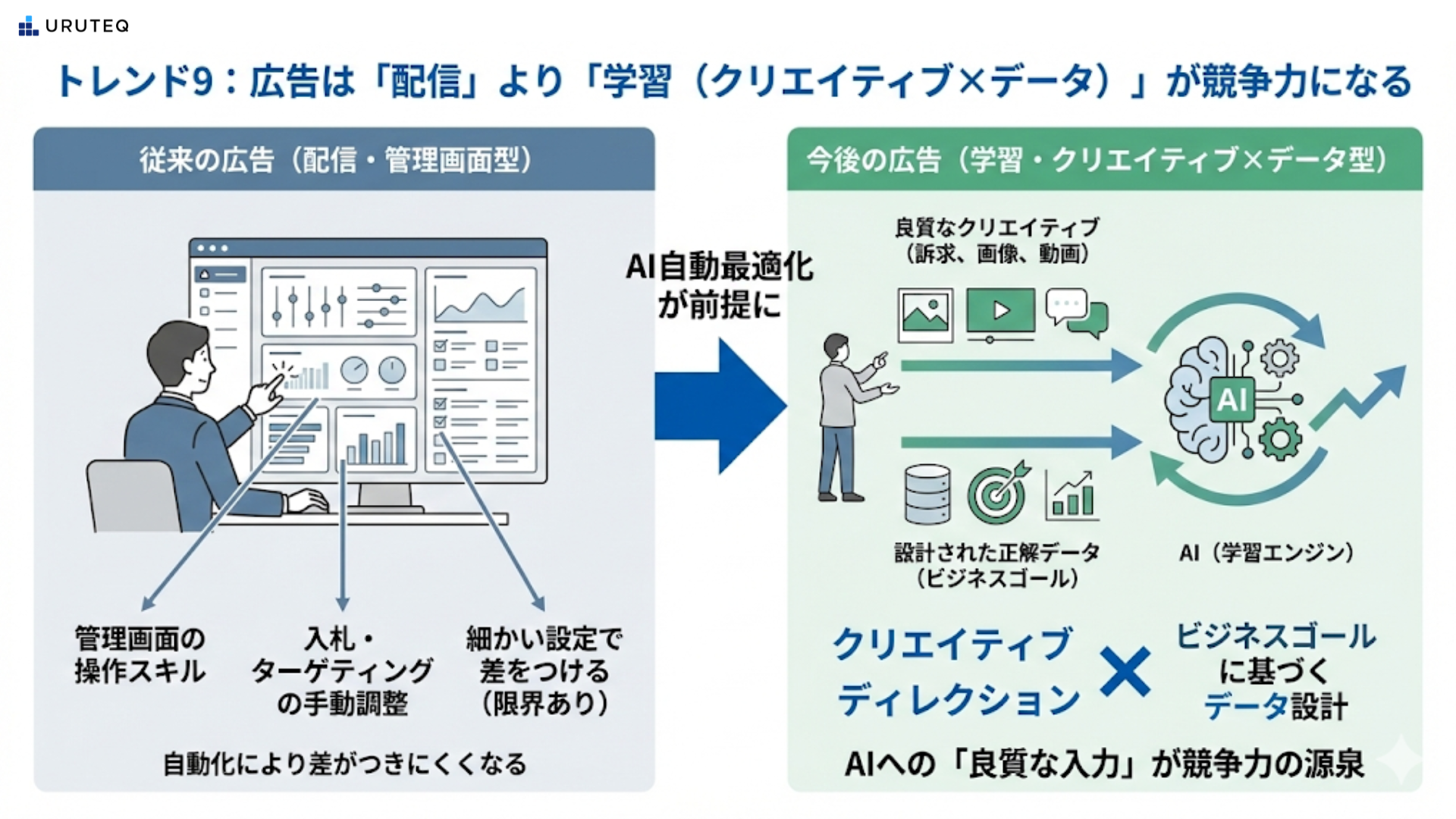

トレンド9:広告は「配信」より「学習(クリエイティブ×データ)」が競争力になる

広告運用の自動化が進み、入札調整やターゲティングの細かい設定で差をつけることは難しくなりました。AIによる自動最適化(GoogleのP-MAXなど)が前提となる中で、人間が介入できる最大の変数は「クリエイティブ」です。

どのような訴求(コピー、画像、動画)をAIに入力するか、その質が成果を左右します。また、AIに学習させるためのデータ(どのコンバージョンを正解とするか)の設計も重要になります。

広告運用担当者に求められるスキルは、管理画面の操作スキルから、顧客心理を理解したクリエイティブ制作ディレクションや、ビジネスゴールに基づいたデータ設計スキルへと変化します。

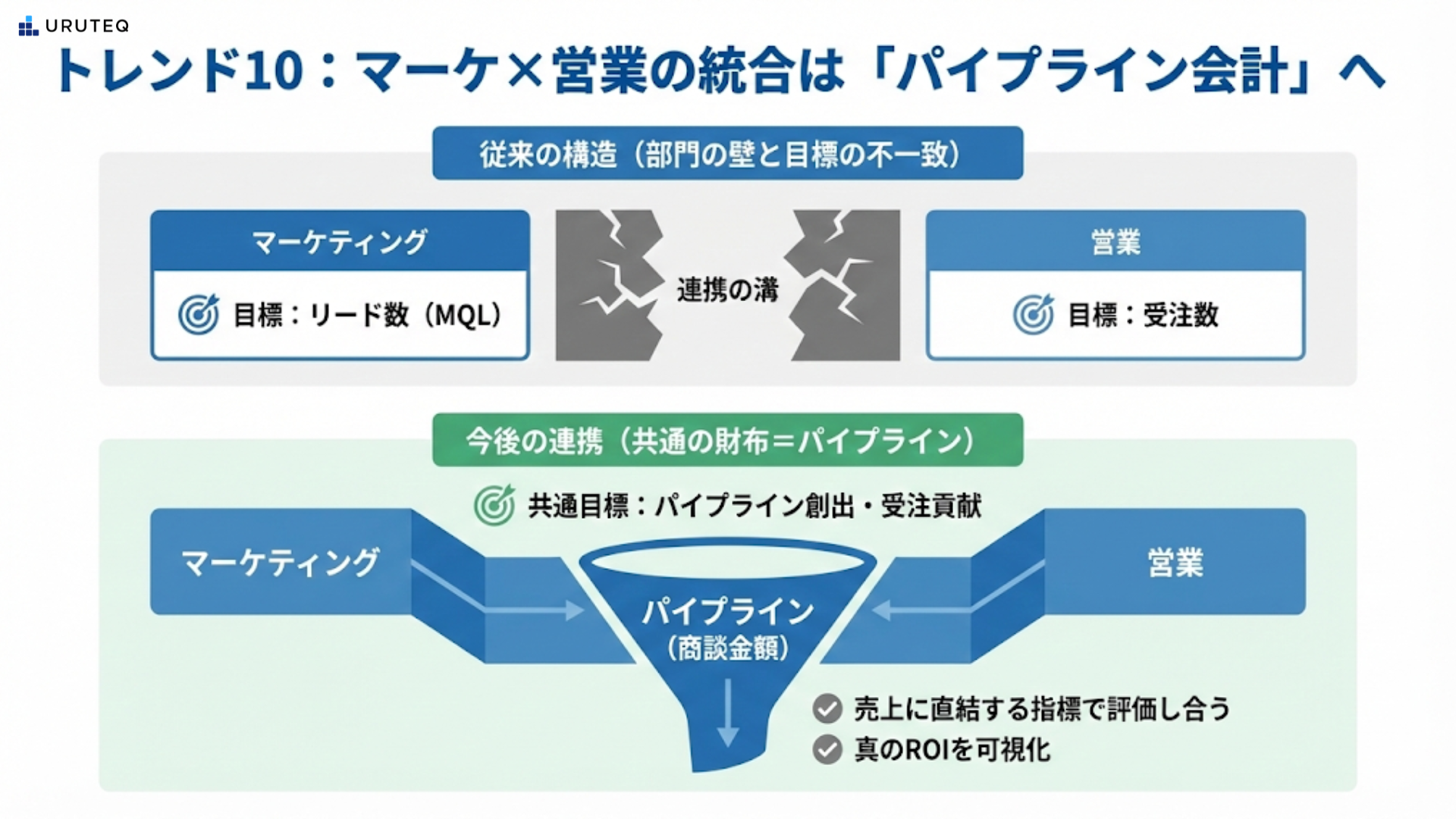

トレンド10:マーケ×営業の統合は「RevOps」ではなく「パイプライン会計」になる

マーケティングと営業の連携は永遠の課題ですが、「RevOps(レベニューオペレーション)」という言葉を導入するだけでは解決しません。重要なのは、両者が「パイプライン(案件)」という共通の財布を見ることです。

「リード数(MQL)」を目標にするマーケティングと、「受注数」を目標にする営業の間には、必然的に溝が生まれます。これを埋めるために、「マーケティング活動がどれだけのパイプライン(商談金額)を生み出したか」「そのうちどれだけが受注につながったか」という、売上に直結する指標で評価し合う体制が求められます。

アトリビューション(成果への貢献度)分析の議論が再燃し、CRMやMAのダッシュボードも、リード数管理からパイプライン管理へと再設計されるでしょう。部門の壁を超えてデータを統合し、真のROIを可視化することが、2026年のマーケティング責任者の最重要ミッションとなります。

疑問と懸念:それでも現場は動くのか?

ここまで10のトレンドを見てきましたが、現場で実務を担う皆さんの中には、いくつかの疑問や懸念が浮かんでいるかもしれません。ここでは、よくある3つの懸念に対して、現実的な視点から回答します。

懸念1:「データやAIが大事なのはわかるが、現場の営業は数字だけでは動かないのではないか?」

おっしゃる通りです。先ほどの失敗談にもあったように、ツールが弾き出した「スコア」や「シグナル」をそのまま営業に渡しても、納得感は得られません。重要なのは、データに「定性的な情報」を添えることです。「なぜこの企業のスコアが高いのか」「具体的にどんなページを見ていたのか」といった文脈を、インサイドセールスやマーケターが言語化して伝える。その一手間があって初めて、データは営業にとっての「武器」に変わります。デジタル化が進むからこそ、アナログなコミュニケーションの価値が増すのです。

懸念2:「AI生成コンテンツの品質管理はどうする? 間違った情報を発信して炎上するのが怖い」

その恐怖感は健全であり、必要なものです。AIにすべてを丸投げすれば、ハルシネーション(もっともらしい嘘)のリスクは避けられません。だからこそ、「AIで作る」ことよりも「人間がチェックする」体制の構築に投資すべきです。ファクトチェック(事実確認)、著作権確認、そして自社のトーン&マナーに合っているかの確認。これらを担う「編集者」や「チェッカー」の役割は、AI時代において重要性を増します。AIはあくまで下書きを作るアシスタントであり、最終責任者は人間であることを忘れてはいけません。

懸念3:「やることが多すぎてリソースが足りない。すべてに対応するのは不可能だ」

すべてを完璧にやる必要はありませんし、それは不可能です。10のトレンドすべてに手を出すのではなく、自社の課題に合わせて優先順位をつけることが大切です。例えば、指名検索が弱いならトレンド2(AI検索対策)を、営業効率が課題ならトレンド7(インテント活用)や10(パイプライン連携)を優先する。リソース不足を補うためにこそ、生成AI(トレンド1)を活用し、業務の効率化を図るのです。「選択と集中」こそが、リソース不足の現場における唯一の解です。

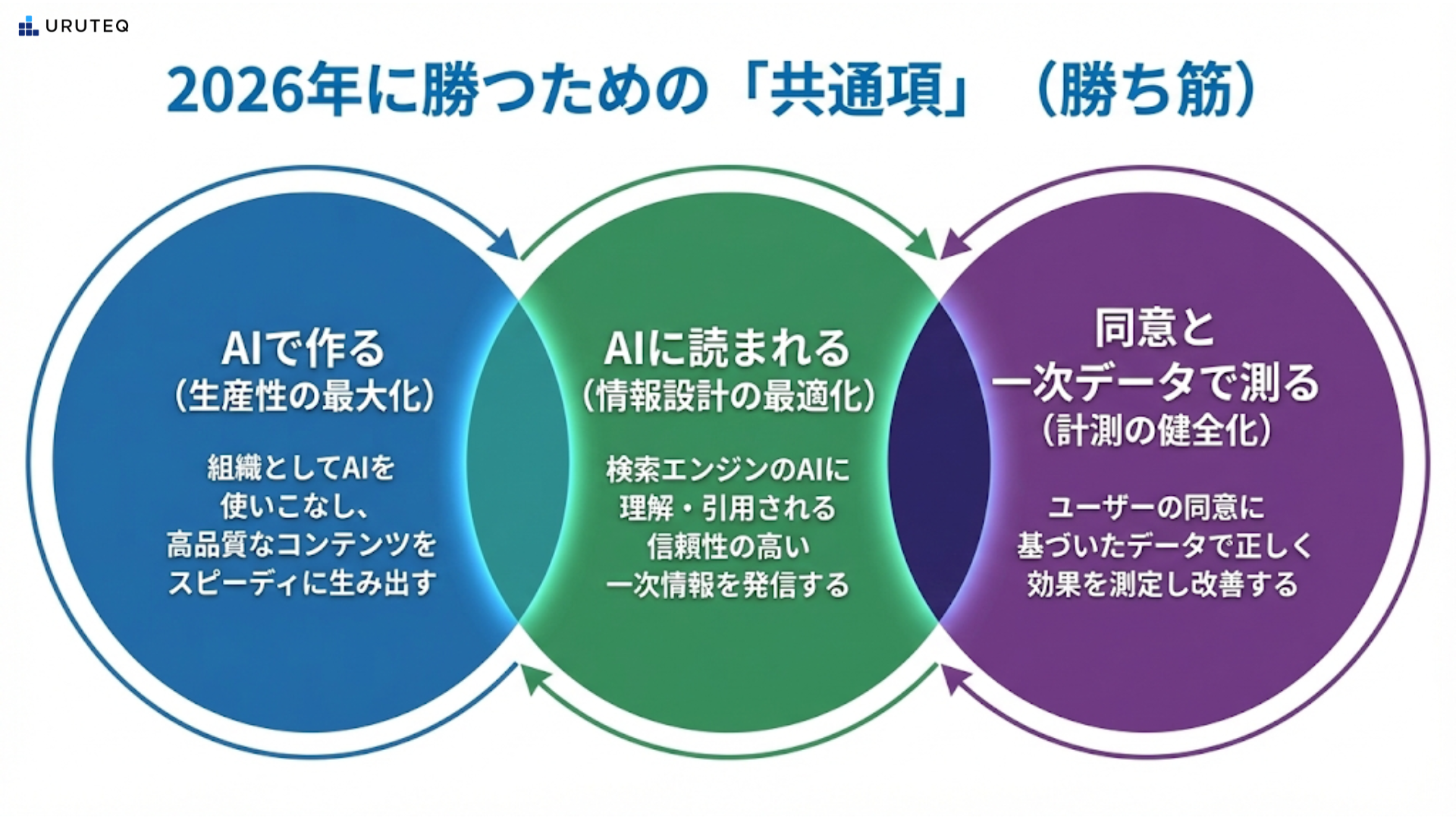

2026年に勝つための「共通項」と結論

これら10のトレンドを俯瞰すると、2026年の国内BtoBマーケティングにおける「勝ち筋」の共通項が見えてきます。それは、以下の3点を同時に満たす組織になることです。

- AIで作る(生産性の最大化):個人のスキルに依存せず、組織としてAIを使いこなし、高品質なコンテンツや施策をスピーディに生み出す力。

- AIに読まれる(情報設計の最適化):人間だけでなく、検索エンジンのAIにも正しく理解・引用されるように、信頼性の高い一次情報を構造化して発信する力。

- 同意と一次データで測る(計測の健全化):プライバシーを尊重し、ユーザーの同意に基づいたデータで正しく効果を測定し、改善につなげる力。

2026年は、表面的な「発信の上手さ」や「テクニック」だけで勝てる時代ではありません。顧客がどのように情報を集め、誰が意思決定に関与し、何を材料に決断するのか。そうした「意思決定のプロセス」そのものを深く理解し、データとコンテンツで支援できるチームだけが、市場での競争優位性を保つことができるでしょう。

FAQ:よくある質問

Q. 2026年、SEOはもう不要になるのでしょうか? いいえ、不要にはなりません。ただし、単にアクセスを集めるだけのSEOは効果を失います。AIによる回答の「引用元」として選ばれるための、信頼性や独自性の高いコンテンツを作る活動としてのSEOは、これまで以上に重要になります。 出典:Ahrefs “AI Overviews Reduce Clicks by 34.5%”

Q. 生成AIを使って記事を量産すべきでしょうか? 量産そのものを目的にするのは危険です。質の低い記事の量産は、ブランド毀損や検索評価の低下を招く恐れがあります。量産よりも、AIを活用してリサーチや構成案作成の時間を短縮し、浮いた時間で「根拠の確認」や「独自視点の付与」といった編集作業に注力する方向が安全であり、長期的には成果につながります。 出典:株式会社才流|BtoBマーケティングにおける生成AI活用の実態と提言2025

変化の波は激しいですが、本質的なマーケティングの役割――顧客の課題解決を支援し、価値を届けること――は変わりません。新しい技術や環境変化を味方につけ、2026年を飛躍の年にしていきましょう。

人気の記事

-

「勘」と「経験」に頼る営業・マーケはもう古い?データとAIで「科学的」に商談獲得する方法

-

【ウルテク_事例STORY】「勘と根性の営業」から卒業。データで顧客の心を掴み、マーケティングチームが”営業チームの信頼できるパートナー”になった日

-

【2026年最新】インテントデータを活用したBtoB向けツール4選:効果的なマーケティングと営業の実現へ

-

インテントデータとは | 最新活用法やインテントデータツール11選を紹介(ウルテク | URUTEQ)

-

話題のインテントマーケティングとインテントセールスとは:国内主要サービス比較と導入のポイント

-

「サイト来訪データ×インテントデータ」で今“課題を抱える企業”を 逃さず商談化する方法(アーカイブウェビナー)

Category list

ウルテクについて、もっと詳しく知りたい方へ