BtoBマーケティング

BtoB広告

The Model

マーケ×営業の共通言語となる「具体的なKPIツリー」の作り方

BtoB企業において、マーケティング部門と営業部門の対立は根深い課題です。リードの数を追うマーケティングと、質を求める営業が部分最適に陥ると、企業全体の成長は停滞します。本記事では、両者の目線を合わせ、売上という共通のゴールへ向かうための具体的なKPIツリーの作り方を解説します。KGIからの逆算、MQLやSQLの定義のすり合わせ、現場の反論への対処法など、実運用でつまずきやすいポイントを網羅しました。

目次

はじめに

マーケティング部門は「今月も目標リード数を達成した」と胸をなでおろしている。一方で営業部門は「最近渡されるリードは全然商談に繋がらない。マーケは何をしているんだ」と不満をこぼしている。

BtoB企業に関わっている方であれば、一度はこのような光景を目にしたことがあるはずです。いわゆるセールスとマーケティングのアラインメント不足と呼ばれる状態ですが、これを見て見ぬふりをしてしまうと、組織全体に目に見えない疲労が蓄積していきます。

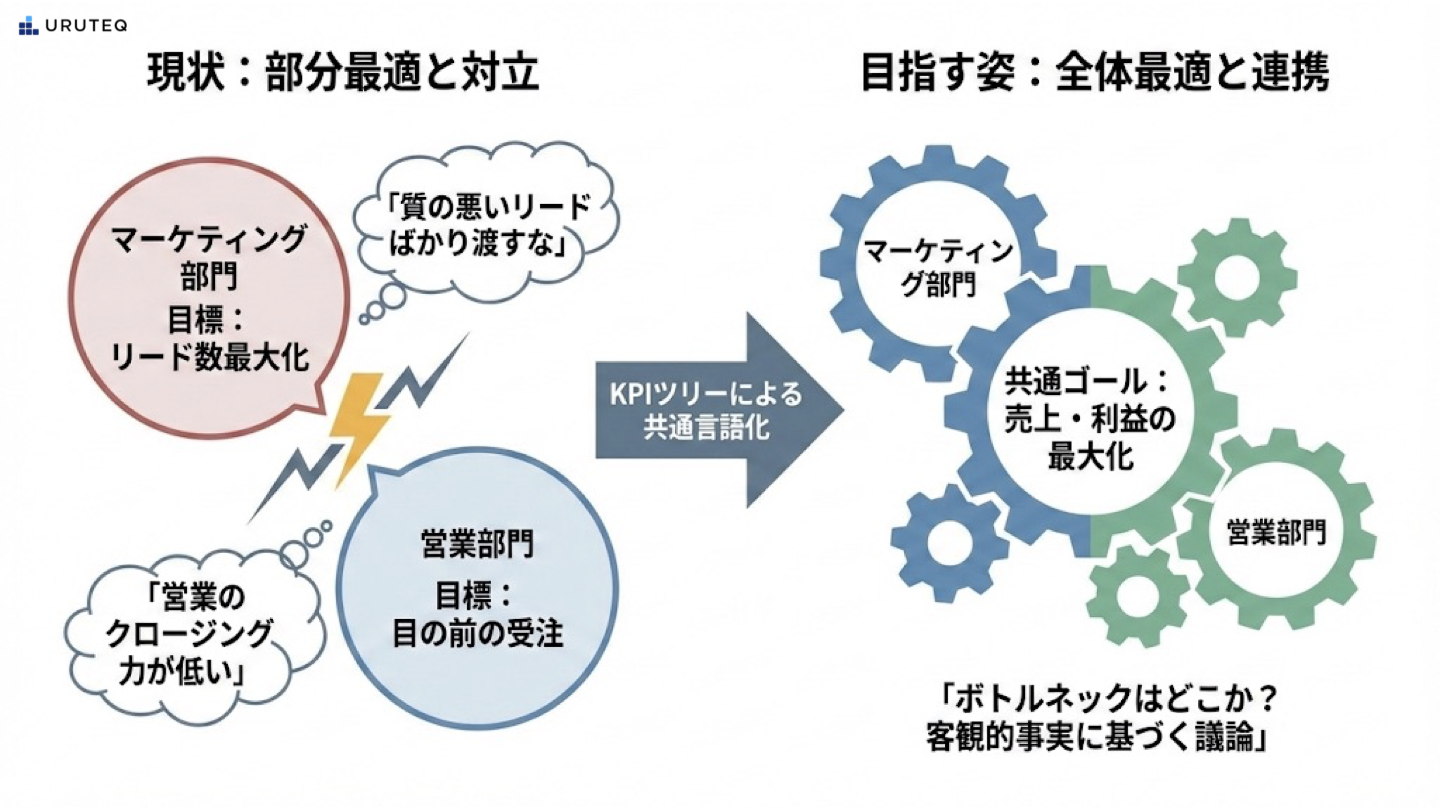

それぞれの部門が自分の仕事に責任を持っているからこそ、こうした摩擦は生じます。マーケティングはリードを獲得するという役割を全うし、営業は目の前の商談を受注に導くことに必死です。しかし、会社としての最終的な目的はリードを獲得することでも、単に商談の数をこなすことでもありません。継続的に売上を生み出し、利益を最大化することです。

この最終的な目的に向かって、分断された両部門をつなぎ合わせる役割を果たすのがKPIツリーです。

KPIツリーは単なる数字の羅列や、経営陣が現場を管理するための監視ツールではありません。マーケティングと営業が互いの仕事のつながりを理解し、どこにボトルネックがあるのかを客観的に話し合うための共通言語です。

本記事では、マーケティングと営業が手を取り合って事業を伸ばしていくための、具体的で実践的なKPIツリーの作り方と、絵に描いた餅にしないための運用プロセスについて詳しく掘り下げていきます。

なぜマーケティングと営業の間に溝が生まれるのか

KPIツリーの作り方に入る前に、そもそもなぜ両者の間に溝が生まれるのか、その構造的な原因を紐解いておく必要があります。原因を理解しないままツリーを作っても、ただの箱と線の集まりになってしまうからです。

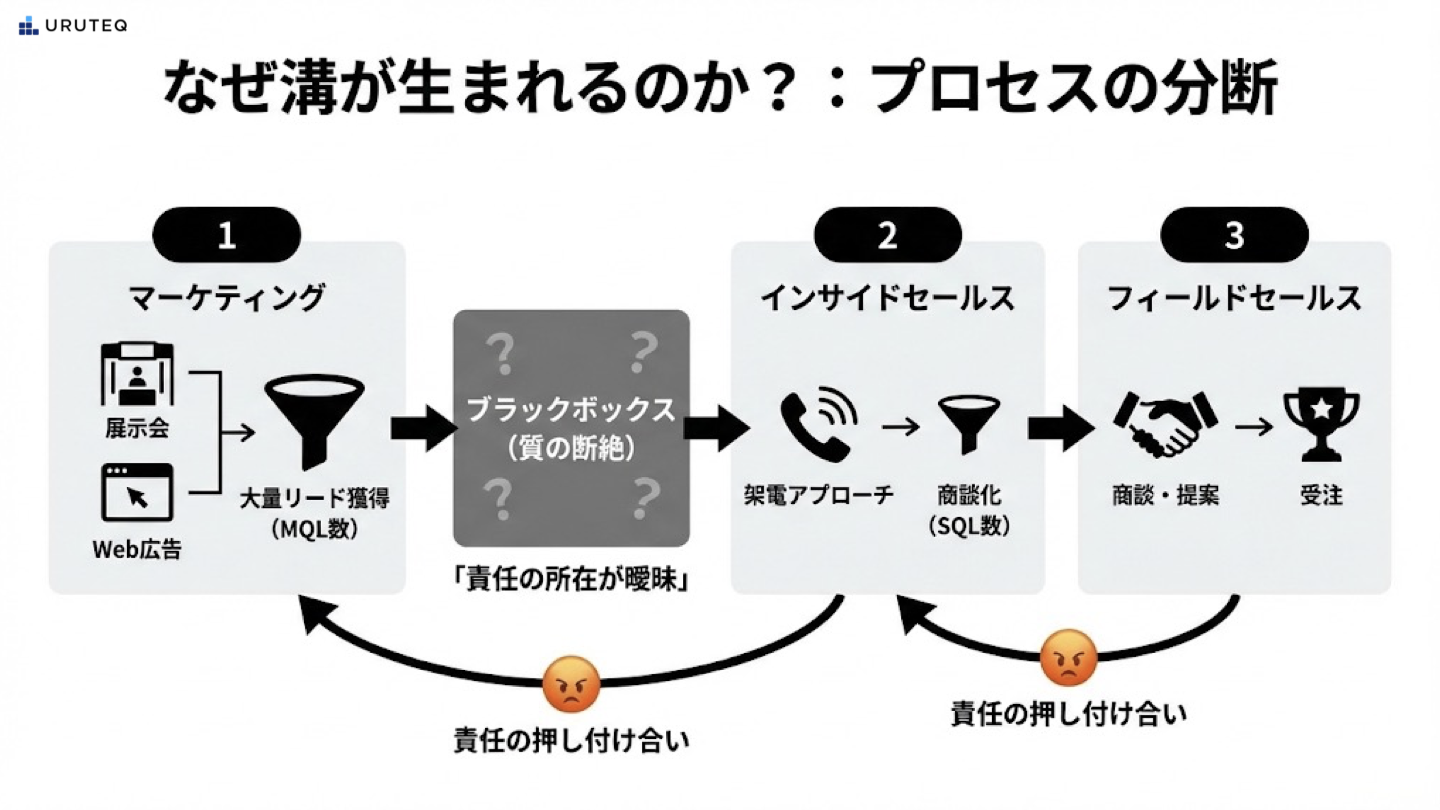

BtoB企業の多くは、リードジェネレーションからインサイドセールス、フィールドセールス、そしてカスタマーサクセスへとプロセスを分割する分業制を取り入れています。分業制は専門性を高め、業務を効率化する上では非常に優れた仕組みです。しかし、その副作用として「部分最適の罠」に陥りやすいという弱点を持っています。

ある急成長中のBtoBのSaaS企業で、実際にこんなケースが見られました。

その企業では、マーケティング部門が展示会やウェブ広告を通じて大量のリードを獲得していました。マーケティング部門の評価指標は「リード獲得数(MQL数)」です。彼らは目標を達成するために、少しでも自社に興味を持ってくれそうな層にまで広く網を投げ、リードの数を最大化することに注力しました。

その結果、インサイドセールスには毎日膨大なリストが渡されるようになりました。しかし、インサイドセールスが架電してみると、とりあえず資料をダウンロードしただけという人や、まだ導入時期は未定という温度感の低いリードばかりです。結果として、商談化率は著しく低下し、フィールドセールスの手元に届く有効な商談の数は一向に増えませんでした。

ここで起きたのは、典型的な責任の押し付け合いです。

営業側は「マーケティングが連れてくるリードは質が悪いから受注できない」と主張し、マーケティング側は「これだけリードを渡しているのに受注できないのは、営業のクロージング力が低いからだ」と反発しました。

この失敗談から得られる最大の気づきは、各部門が追うべき指標が分断されている状態では、いくら個々が努力しても全社の目標には直結しないということです。マーケティングがリード数を追い、営業が受注額だけを追っている状態では、その間にあるリードの質や商談化の歩留まりというブラックボックスに誰も責任を持たなくなってしまいます。

このブラックボックスを透明にし、お互いの責任の境界線を明確にするためのツールがKPIツリーなのです。

KPIツリーが両者をつなぐ共通言語になる理由

KPIツリーとは、最終的な目標であるKGIを頂点として、それを達成するために必要な要素をロジックツリー状に分解して階層化したものです。

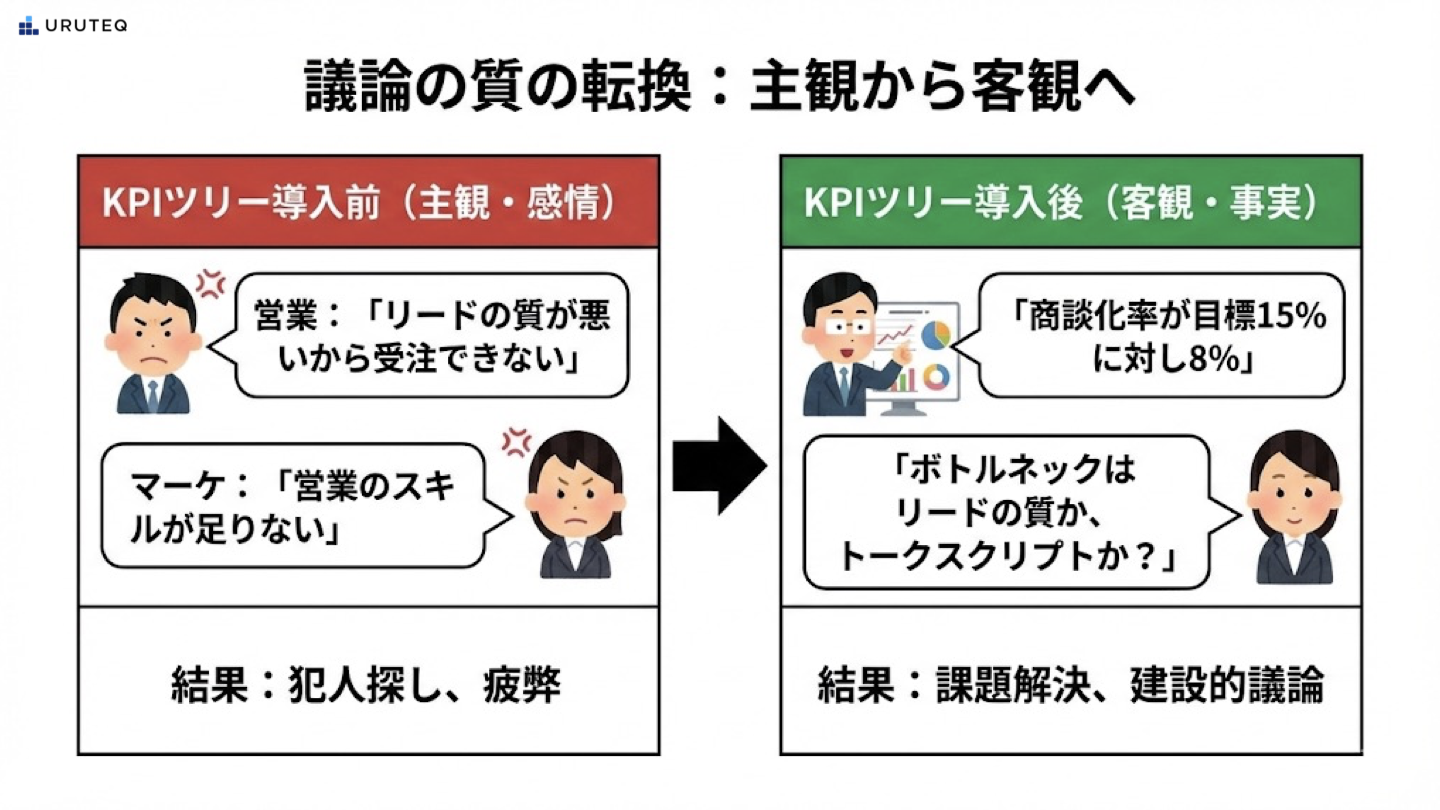

これをマーケティングと営業の連携に用いる最大のメリットは、個人の感覚や感情を排除し、客観的な事実に基づいた議論ができるようになる点にあります。

先ほどのSaaS企業の例で言えば、リードの質が悪い、営業のスキルが足りないという言葉は、非常に主観的で定性的な評価です。しかし、KPIツリーが存在していれば、議論の仕方は次のように変わります。

マーケティングからインサイドセールスへの引き渡し件数は目標の120パーセントを達成している。しかし、そこからの商談化率が目標15パーセントに対して8パーセントにとどまっている。したがって、今月の売上未達のボトルネックはリード数ではなく商談化率にある。では、商談化率を15パーセントに引き上げるためには、マーケティングのターゲティングを見直すべきか、それともインサイドセールスのトークスクリプトを改善すべきか。

このように、どこで数字が落ちているのかを可視化することで、誰の責任かを問う犯人探しから、どうすれば解決できるかを考える課題解決へとコミュニケーションの質が転換します。これこそが、KPIツリーが共通言語と呼ばれるゆえんです。

マーケティングと営業のKPIツリーの具体的な作り方:4つのステップ

それでは、実際にマーケティングと営業が納得し、行動を変えるためのKPIツリーをどのように作っていけばよいのか。実務に落とし込むための4つのステップに沿って解説します。

ステップ1:KGI(最終目標)の共有と逆算

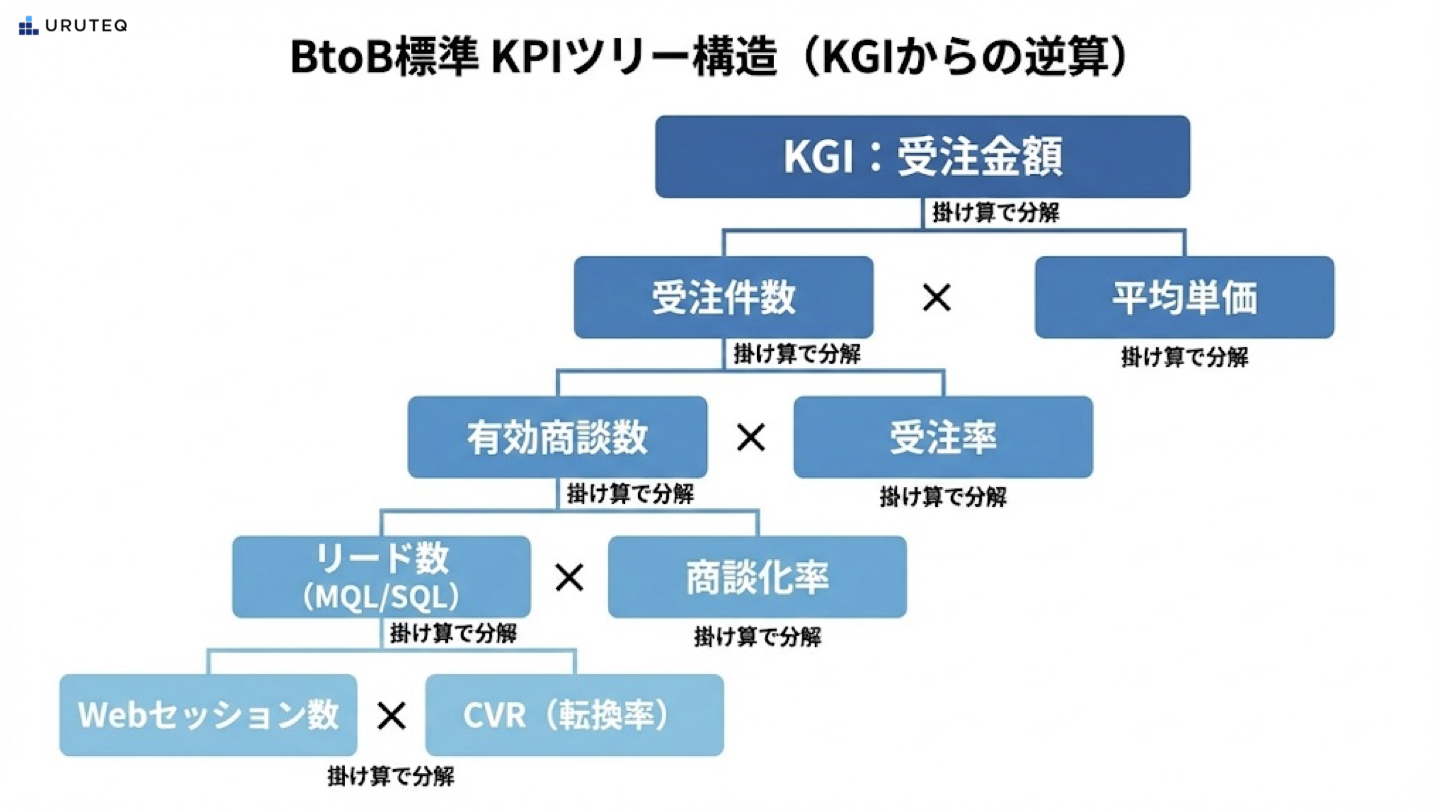

KPIツリーの作成は、必ず一番上のKGIからスタートします。BtoB企業において、マーケティングと営業が共通して持つべきKGIは受注金額または受注件数になることがほとんどです。

ここで重要なのは、マーケティング部門も受注を自分たちの最終ゴールとして強く意識することです。リードを獲得した時点でマーケティングの仕事は終わりではありません。そのリードが最終的にどれだけの売上を生み出したかまでをトラッキングする姿勢が求められます。

KGIを設定したら、そこから逆算して必要な要素を分解していきます。

受注金額は、受注件数と平均単価の掛け算で成り立ちます。

受注件数は、有効商談数と受注率の掛け算です。

有効商談数は、リード数と商談化率の掛け算です。

このように、掛け算と足し算の数式で結果が説明できるようにツリーを展開していくのが基本のルールです。

ステップ2:プロセスごとの歩留まりの可視化

要素の分解が進んだら、各プロセス間をつなぐ転換率をツリーに組み込んでいきます。BtoBのセールスファネルにおいて、この転換率こそがマーケティングと営業の摩擦の火種であり、同時に改善のレバレッジが最も効くポイントでもあります。

主に設定すべき転換率は以下の通りです。

- ウェブサイトのセッション数からリード獲得への転換率

- 獲得した全リードから有望なリード(MQL)への転換率

- MQLからインサイドセールスによる案件化(SQL)への転換率

- SQLからフィールドセールスによる最終的な受注への転換率

これらの数字を可視化することで、どこにボトルネックがあるのかが一目でわかるようになります。たとえば、セッション数からリードへの転換率は高いのに、MQLへの転換率が低い場合、集客のターゲットがずれているか、提供しているコンテンツが本来の顧客層とマッチしていない可能性があります。

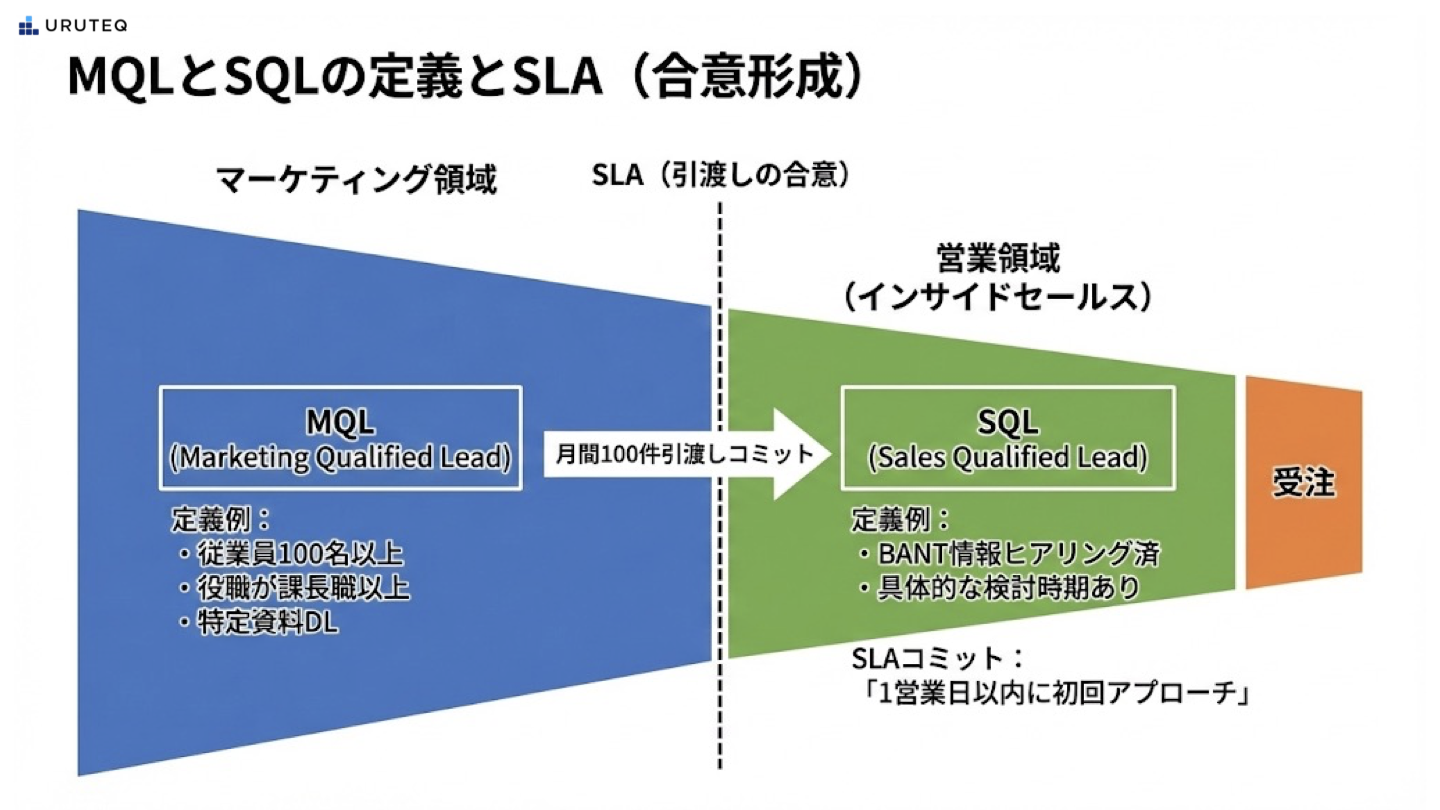

ステップ3:MQLとSQLの定義とSLAの策定

KPIツリーを作る上で最も難易度が高く、かつ最も重要なのがこのステップです。マーケティングが営業に渡すべきと判断したリードであるMQLと、営業が実際にアプローチすべきと認めたリードであるSQLの定義を、両部門の合意のもとで明確に定めます。

ここでズレが生じると、先ほどの失敗談のように水掛け論が再発します。

定義を明確にするための実践的な手法として、社内SLA(サービス品質保証契約)を結ぶことをお勧めします。社内の部門間であっても、あえて契約という言葉を使うことで責任の所在をはっきりさせます。

例えば、以下のように具体的な条件を取り決めます。

マーケティング部門のコミットメント

- 従業員数100名以上の企業からの問い合わせ、または特定のホワイトペーパーをダウンロードし、かつ役職が課長職以上のリードをMQLとする。

- 月間100件のMQLをインサイドセールスに引き渡す。

営業部門のコミットメント

- マーケティングからMQLが引き渡されたら、必ず1営業日以内に初回のアプローチを行う。

- 3回以上コンタクトを試みてもつながらなかった場合のみ、マーケティングの育成リストに戻す。

このように、誰が、どのような状態のものを、いつまでに、どう処理するのかを定義し、それをKPIツリーの指標に紐付けます。これにより、ツリー上の数字が極めて実体を伴った信頼できる指標へと昇華します。

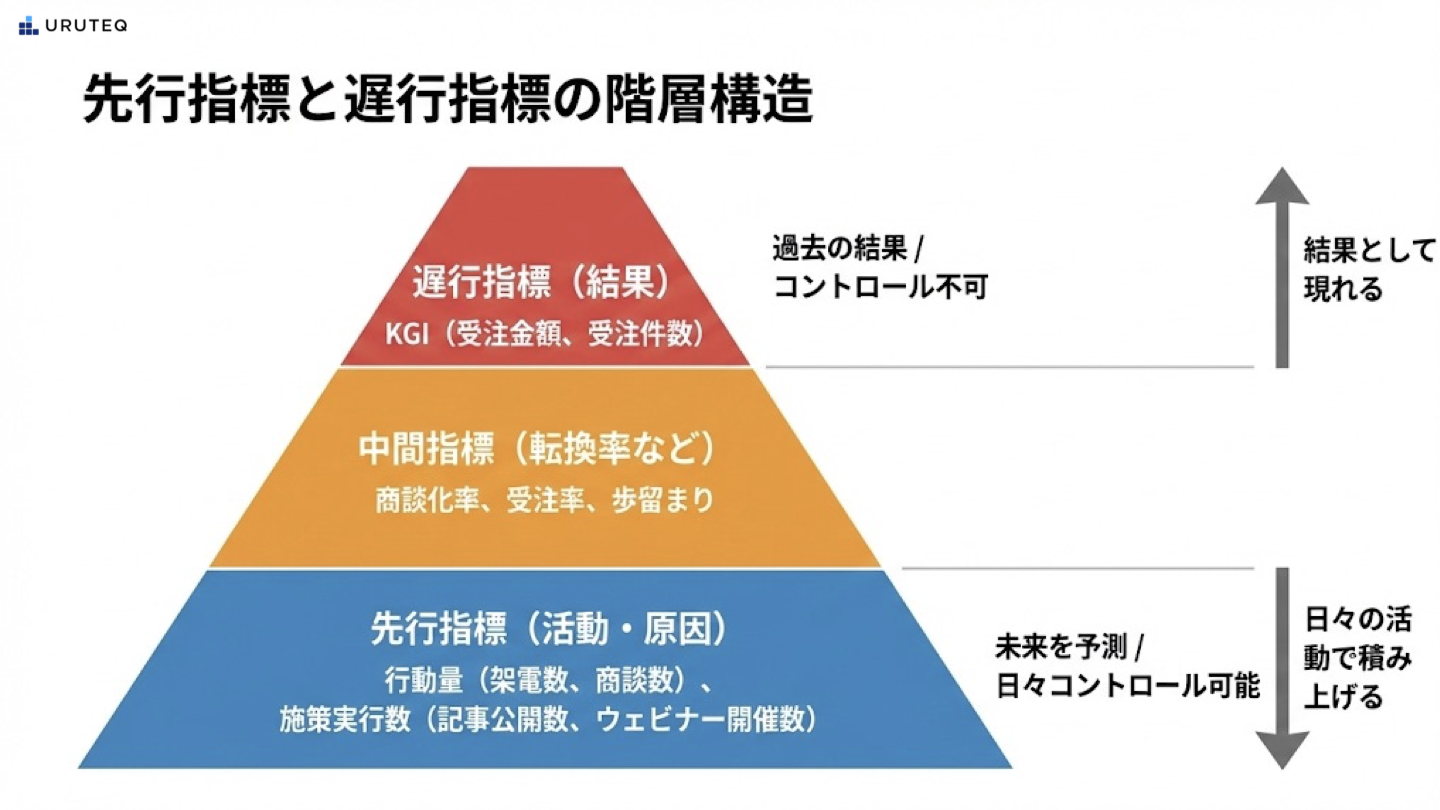

ステップ4:先行指標と遅行指標の切り分け

ツリーが組み上がったら、それぞれのKPIを遅行指標と先行指標に分類して認識しておくことが運用上とても役立ちます。

遅行指標とは、過去の活動の結果として後から見えてくる数字のことです。受注金額や受注件数などがこれにあたります。これらの数字は月末や期末になってから確定するため、未達になりそうだと気づいた時には手遅れになっていることが少なくありません。

一方で先行指標とは、将来の結果を予測するために現在コントロール可能な活動指標のことです。例えば、マーケティングにおける新規記事の公開本数やウェビナーの開催回数、営業における架電数や初回商談の実施件数などが該当します。

KPIツリーの下層に行くほど先行指標の色合いが濃くなります。

現場の担当者が日々追いかけるべきは、このコントロール可能な先行指標です。先行指標の達成状況を日次や週次でモニタリングし、それが遅行指標にどう影響しているかを確認する。この思考プロセスを持つことで、問題が大きくなる前に軌道修正を図ることができます。

現場からよくある3つの反論と現実的な落としどころ

ここまでKPIツリーの作り方を解説してきましたが、いざ現場に導入しようとすると、さまざまな反発や懸念の声が上がることが予想されます。理屈としては正しくても、人間の感情や現場の忙しさがそれにブレーキをかけるからです。

ここでは、導入時に直面しやすい3つの代表的な反論と、それに対する現実的な落としどころを探っていきます。

反論1:入力や管理の手間が増えて本来の業務時間が削られる

現場の営業担当者、あるいは多忙なマーケターから真っ先に上がるのがこの懸念です。CRMやMAツールに細かなステータスを毎日入力しなければならないとなれば、そんな暇があるなら1件でも多く電話をかけたいと思うのは現場として非常に真っ当な感覚です。

実際にKPIツリーを細かく設計しすぎた結果、入力規則がマニュアル数十ページに及び、誰も正確に入力しなくなってしまったというケースは後を絶ちません。精緻なデータを取りたいという管理側の意図は理解できますが、現場の負担を無視した設計は必ず破綻します。

この問題の落としどころは、最初は追うべき指標を極限まで絞り込むことです。たとえばMQLからSQLへの転換率と、SQLから有効商談への転換率の2つだけから始めるのも一つの手です。そして、入力作業は極力ツールの連携などで自動化し、手動でのフラグ変更などは1日5分以内で終わるレベルにとどめてください。データが少し粗くても、まずは両部門で同じ数字を見るという習慣をつけることのほうが、初期段階でははるかに価値があります。

反論2:数字が可視化されることで責任の押し付け合いが加速するのではないか

各プロセスの歩留まりが可視化されると、今月の目標未達はマーケのMQL転換率が低いからだ、いや営業の商談化率が悪いからだ、といった犯人探しが始まるのではないか。そんな恐怖心から、指標の明確化に及び腰になるマネージャーも少なくありません。

たしかに、KPIツリーを評価や査定のためのツールとして使ってしまうと、各部門は自分たちの数字を守るために防衛的になり、かえってセクショナリズムが強まります。

ここでの重要な前提は、KPIツリーは誰が悪いかを決めるものではなく、どこに課題があるかを発見するためのツールであると、経営層やリーダーが明言することです。数字が落ち込んでいるプロセスがあったとき、なぜ達成できなかったのかと個人や部門を詰めるのではなく、この歩留まりを改善するために隣の部門はどうサポートできるかを話し合う場をセットします。全社のゴールが売上の最大化である以上、特定の部門だけが目標を達成しても意味がないという共通認識を、根気よく組織に浸透させていく必要があります。

反論3:定義を決めてもイレギュラーな案件が多くて枠に収まらない

顧客の購買プロセスは複雑化しており、一直線にファネルを下っていくわけではありません。そのため、事前に決めた定義に当てはまらない、でも見込みはありそうなリードが必ず発生します。現場からは、ガチガチに定義を決められると柔軟な対応ができず機会損失につながるという反論が出るはずです。

この懸念も非常にリアルです。どんなに完璧なルールを結んだとしても、現実のビジネスは想定外の連続です。ルールに縛られすぎて目の前のチャンスを逃すのは、本末転倒と言わざるを得ません。

これに対する現実的なアプローチは、定義に当てはまらないグレーゾーンのリードを処理する特例ルートをあらかじめ設けておくことです。そして月に1回、マーケティングと営業がすり合わせのミーティングを行い、そのグレーゾーンのリードがどうなったかを振り返ります。このパターンは意外と受注につながるから次からMQLの定義に含めよう、このパターンはやはり失注するから追わないようにしようと、実際のデータを見ながら定義そのものをアップデートしていくのです。定義は一度決めたら絶対のルールではなく、常に進化させていく仮説であると捉えることが、現場の納得感を引き出す鍵となります。

おわりに:KPIツリーは完成してからが本当のスタート

ここまで、マーケティング部門と営業部門をつなぐ共通言語としてのKPIツリーについて、その必要性から具体的な作り方、そして現場の反発を乗り越えるためのポイントまでを解説してきました。

お伝えしたかったのは、KPIツリーを作るという作業は、単に表計算ソフトに箱と線を引くことではないということです。それは、これまで異なる文化や評価基準で動いていた二つの部門が、お互いの仕事の価値を認め合い、全社の目標に向かって足並みを揃えるための、組織開発そのものです。

そのため、立派なツリーが完成したからといって満足してはいけません。KPIツリーは、日々の業務の中で活用され、議論の土台となって初めて価値を持ちます。最初はうまくいかないことや、入力漏れ、定義のズレが生じるのが当たり前です。大切なのは、そこであきらめて元の分断された組織に戻るのではなく、不完全でも数字をベースに対話を続けることです。

もし今、あなたの組織でマーケティングと営業の間に壁を感じているのであれば、まずはホワイトボードの前に両部門の主要メンバーを集めることから始めてみてください。私たちの会社のKGIは何で、それをどう分解できるかというシンプルな問いを投げかけることが、組織の壁を越える最初の一歩になるはずです。

もし、自社の状況に合わせたKPIツリーの設計や、部門間のアラインメント構築についてさらに専門的な知見が必要だと感じられた場合は、弊社のコンサルタントによる無料の壁打ちセッションをご活用ください。現状の課題を整理し、次に打つべき具体的な一手を見つけるお手伝いをさせていただきます。

FAQ

Q. KPIツリーの作成は、どの部門が主導して進めるべきですか?

A. 理想的には、マーケティングと営業の双方を統括する責任者や事業部長などの上位役職者が主導するのが望ましいです。どちらか一方の部門が主導すると、どうしても自分たちに都合の良い指標になりがちだからです。統括者がいない場合は、両部門の責任者が共同プロジェクトとして対等な立場で進めることを強く推奨します。

Q. KPIの数値目標は、最初どのように設定すればよいでしょうか?

A. 過去のデータが十分にある場合は、直近半年や1年間の平均実績をベースに少しの改善を見込んだ数値を設定します。もし過去のデータがない新しい事業や施策の場合は、業界の一般的なベンチマークを参考に仮置きし、1から2ヶ月運用した上で実態に合わせて目標値を引き直す進め方が効果的です。最初から完璧な目標値を設定する必要はありません。

Q. 営業部門がKPIツリーの重要性を理解してくれず、入力をサボってしまいます。

A. 入力をサボってしまう原因の多くは、入力しても自分たちにメリットがないと感じていることにあります。入力されたデータをもとにマーケティングがより質の高いリードを渡せるようになった、あるいは不要な架電リストが減ったという成功体験を営業部門に提供することが重要です。最初は入力を手厚くフォローし、入力による恩恵を早期に実感してもらう工夫が必要です。

Q. MQLとSQLの定義を見直すタイミングはどのくらいの頻度が適切ですか?

A. 導入直後は月1回程度の頻度で見直すことをお勧めします。運用が回り始め、定義と実態のズレが少なくなってきたら、四半期に1回、あるいは半年に1回のペースに落として構いません。ただし、新しい製品のリリースやターゲット市場の変更があった際には、必ずセットで定義の見直しを行う必要があります。

Q. 経営陣からKPIの数が多すぎると指摘されました。どの程度に絞るべきですか?

A. 全社で共有するダッシュボードに載せる主要なKPIは、KGIを含めて5から7つ程度にとどめるのが人間の認知の限界として適切です。現場レベルで追うべき細かい先行指標は部門ごとに管理し、経営会議などで報告する指標はリード数、MQL数、有効商談数、受注件数、受注金額といった大きな節目のみに絞ると議論が焦点化しやすくなります。

Q. KPIツリーはどんなツールで管理するのがよいですか?

A. 最初はホワイトボードやスプレッドシートなど、誰でも簡単に修正できる手軽なツールから始めるのが一番です。運用が定着し、定義が固まってきた段階で、BIツールやCRMのダッシュボード機能を使って自動化していくのが、最も失敗の少ないシステム化のステップです。最初から高価なツールを入れると、ツールの仕様に業務を合わせる必要が出てしまい、定着の妨げになることがあります。

人気の記事

-

「勘」と「経験」に頼る営業・マーケはもう古い?データとAIで「科学的」に商談獲得する方法

-

【ウルテク_事例STORY】「勘と根性の営業」から卒業。データで顧客の心を掴み、マーケティングチームが”営業チームの信頼できるパートナー”になった日

-

【2026年最新】インテントデータを活用したBtoB向けツール4選:効果的なマーケティングと営業の実現へ

-

インテントデータとは | 最新活用法やインテントデータツール11選を紹介(ウルテク | URUTEQ)

-

話題のインテントマーケティングとインテントセールスとは:国内主要サービス比較と導入のポイント

-

「サイト来訪データ×インテントデータ」で今“課題を抱える企業”を 逃さず商談化する方法(アーカイブウェビナー)

Category list

ウルテクについて、もっと詳しく知りたい方へ