AI

AIエージェント

BtoBマーケティング

アカウントインテリジェンス

インテントデータ

セールスインテリジェンス

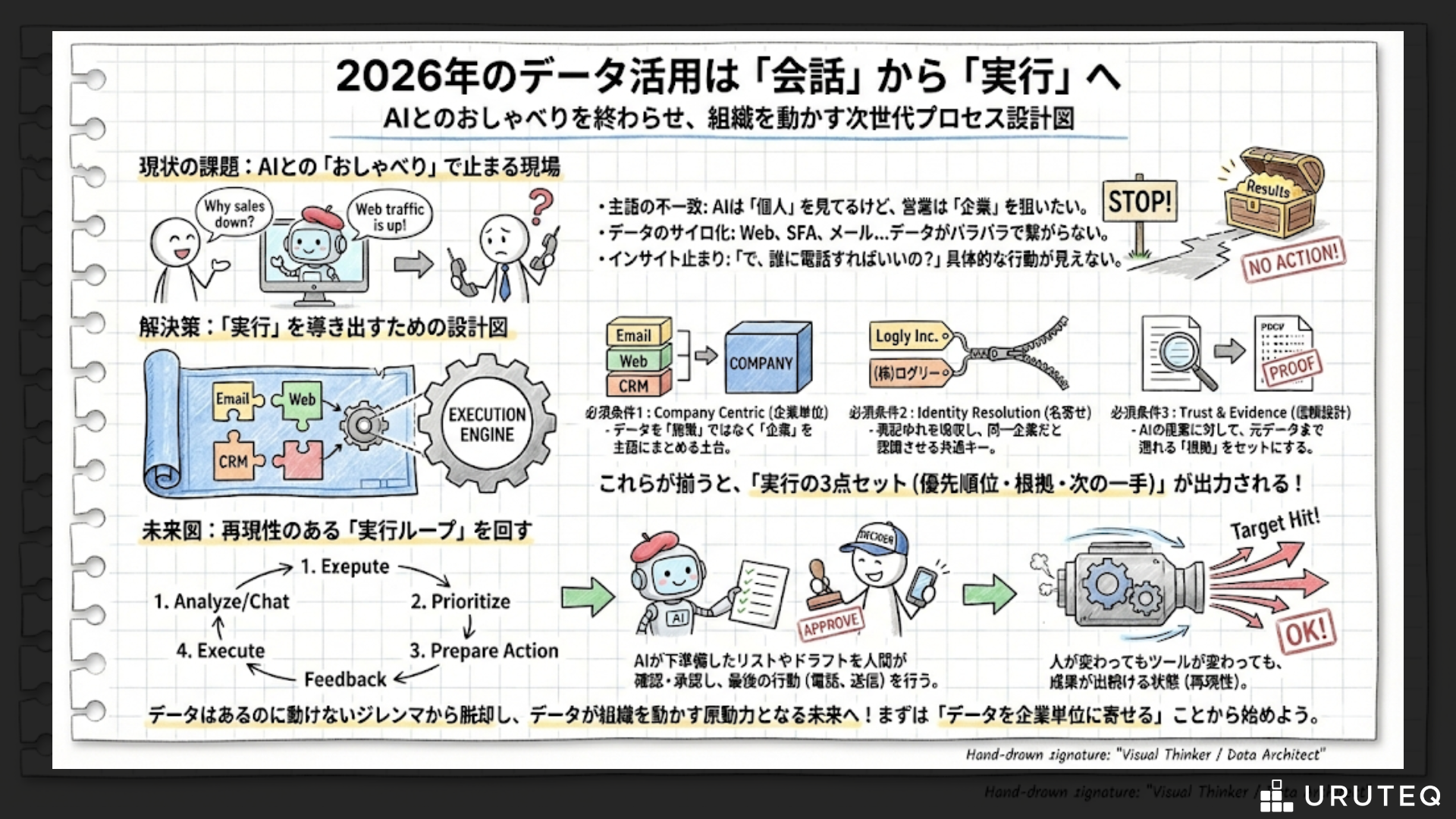

2026年のAI×データ活用は「会話」から「実行」へ | 次世代のBtoBマーケティング AI活用

AIの進化により、私たちはデータと容易に「会話」できるようになりました 。しかし、その対話は本当にビジネスを動かしているでしょうか?多くの現場では、分析が画面上の「おしゃべり」で止まり、具体的なアクション=「実行」に至らないという新たな課題に直面しています 。

本記事では、データ基盤と分析の視点から、BtoB企業が2026年に向けて構築すべき「実行を生むデータ基盤」と「意思決定プロセス」の設計図を解説します 。サイロ化したデータを統合し 、AIとの会話を現場の「次のアクション」へと変換するための具体的な手法を紐解いていきます

目次

はじめに

データ分析の現場において、私たちは今、非常に興味深い転換点に立っています。

ほんの数年前まで、データ活用といえば専門家がSQLを書き、BIツールで複雑なグラフを描画し、それを読み解くという高度なスキルが必要な作業でした。しかし現在、生成AIや自然言語処理技術の進化により、私たちはデータと「会話」できるようになりつつあります。「先月の売上が落ちた要因は?」「このセグメントの傾向は?」と問いかければ、AIが答えを返してくれる。そんな時代が到来しました。

しかし、ここで一つの冷徹な現実に直面します。

「AIと会話はできるようになった。しかし、それでビジネスは動いたのか?」

多くの組織で起きているのは、分析の民主化ではなく、分析の「おしゃべり化」です。画面上でインサイトらしきものを得て満足し、ブラウザを閉じる。その後の具体的なアクション、つまり「実行」に繋がっていないケースが散見されます。

2026年に向けて勝てる組織とは、データと会話ができる組織ではありません。その会話を、営業やマーケティングの具体的な行動、すなわち「実行」へとシームレスに変換できる組織です。

本稿では、データ基盤と分析の視点を軸に、会話を「実行」に変えるための設計図を紐解いていきます。

なぜ「会話」だけで止まってしまうのか

あるBtoB企業のマーケティング現場での話です。

マーケティング担当者は、最新のAI搭載型分析ツールを導入し、意気揚々としていました。ツールは優秀で、「Webサイトへの来訪者が増えています」「特定の記事の読了率が高いです」といったポジティブな対話を返してくれます。担当者はその画面のスクリーンショットをとり、営業会議で共有しました。

「Webの調子は良いようです。この調子で受注も増えるはずです」

しかし、営業部門の反応は冷ややかでした。「で、具体的に誰に電話すればいいんですか?」「Webに来ている人と、我々が追っているターゲット企業は合致しているんですか?」。担当者は言葉に詰まります。AIとの会話は楽しかったものの、それが「明日の営業リスト」にはなっていなかったのです。

このすれ違いは、決して個人の能力不足ではありません。BtoB特有の構造的な課題と、データの持ち方に原因があります。

多くの分析ツールは、基本的に「個人(ブラウザのCookieやユーザーID)」を主語にして設計されています。一方で、BtoBの意思決定や営業活動は「企業(法人)」を主語に行われます。この「主語の不一致」を解消しない限り、いくら高度なAIとおしゃべりをしても、組織という巨大な歯車を回す駆動力にはなり得ないのです。

分析の入口が変わる:Advisor化するツールたち

まずは、私たちが直面している技術的な潮流を整理しておきましょう。現在、主要なプラットフォームはこぞって「Advisor(アドバイザー)」機能を強化しています。

分析UIの対話型への移行

Google Analytics 4(GA4)に代表される解析ツールは、静的なレポートを見る形式から、自然言語で問いかける形式へとUIを変化させています。

これまでの分析は、「仮説を立てる」→「レポートを作る」→「検証する」という分断されたプロセスでした。しかし、これからの分析は「質問する」→「要因が提示される」→「次の一手が提案される」という、思考を分断しない一連のフローになります。

広告運用の自動化と標準化

広告の世界でも同様の変化が起きています。Google広告やMeta広告では、入札調整やターゲティング設定といった細かい作業が自動化され、「提案」→「承認」→「適用」というサイクルがツール内で完結するようになっています。

ここで重要なのは、これが単なる「作業の効率化」ではないという点です。これは「標準化」を意味します。かつては、一部の「運用が上手い賢い人」が成果を出していましたが、今後は「仕組みで回せる組織」が高い再現性を持って成果を出し続ける時代になります。

しかし、ここで先ほどのBtoBの課題が立ちはだかります。標準機能で提供されるAIアドバイザーの多くは、あくまで「そのプラットフォーム内での最適化」あるいは「個人ユーザーへの最適化」を目指します。BtoB企業がこれをそのまま使うと、「クリック率は上がったが商談にはつながらない」という現象が起きがちです。

BtoBにおける「実行」の定義

BtoBマーケティングにおいて、「実行可能なデータ」とは何でしょうか。

それは「読み物としてのレポート」ではありません。「WebサイトのPVが前月比120%でした」という情報は、経営報告には使えても、現場の営業マンの受話器を上げさせる理由にはなりません。

BtoBにおける実行のゴールは、以下の3点セットが出力される状態を作ることです。

- 優先順位リスト(Priority):今、アプローチすべき企業はどこか

- 根拠(Evidence):なぜ、今その企業なのか

- 次アクション(Next Action):具体的に何をすべきか

例えば、次のようなリストが自動生成される状態を想像してください。

順位:1位 ターゲット企業: B商事(商社) 選定根拠: 競合製品の比較記事を3回閲覧し、その後料金ページに2分滞在している。過去にセミナー参加履歴あり。 次アクション: 競合他社との比較資料を添付して、インサイドセールスから架電。

順位:2位 ターゲット企業: D不動産 選定根拠: 資料ダウンロードのみで、再来訪なし。 次アクション: マーケティングオートメーションによるナーチャリングメール送付。

ここまで「出力仕様」が具体的になって初めて、組織は迷いなく動くことができます。「当たりそうだから電話して」ではなく、「なぜ今なのか(Why Now?)」がロジカルに説明されていることが、人を動かす鍵となります。

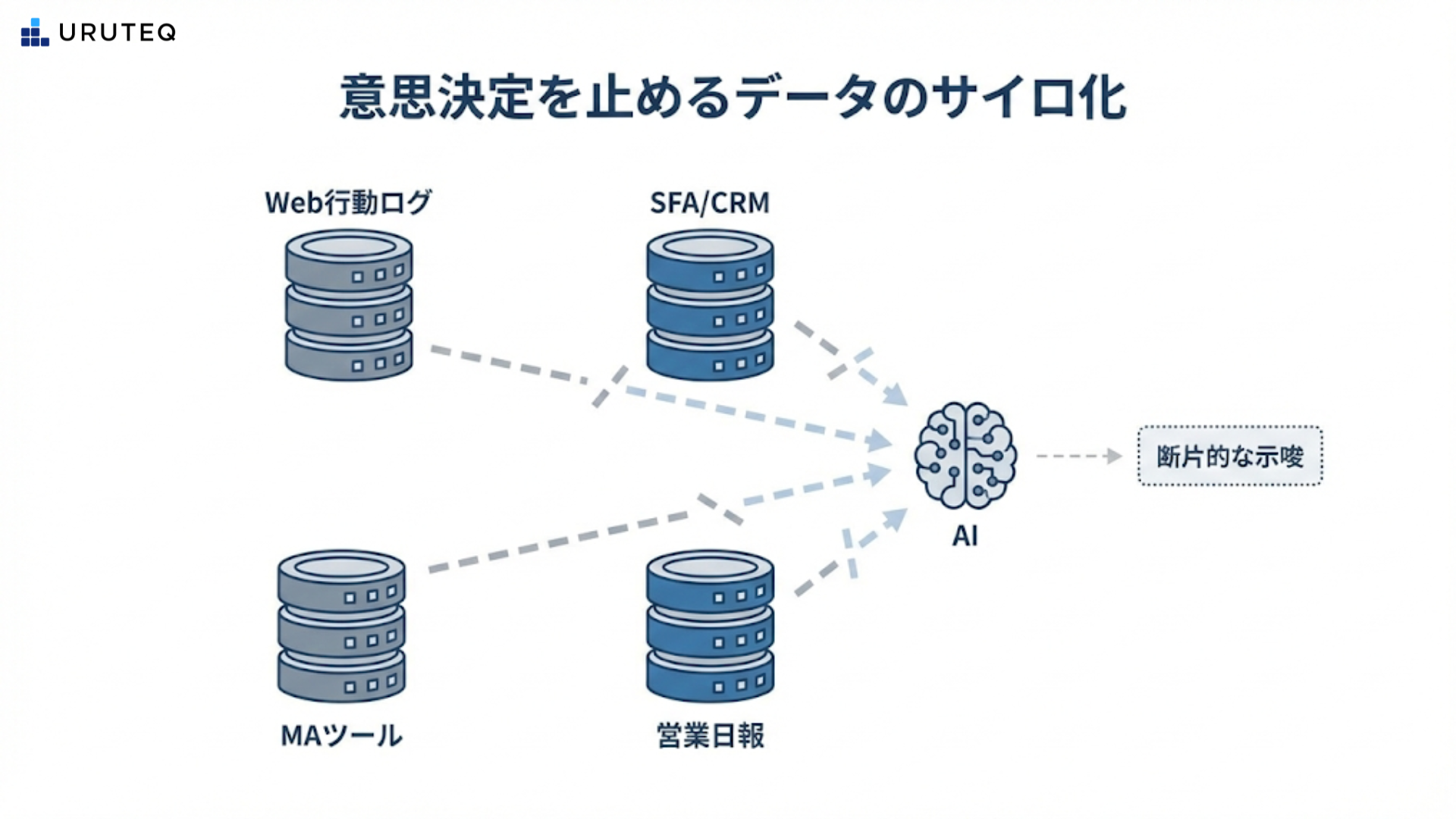

分断されたデータが意思決定を止める

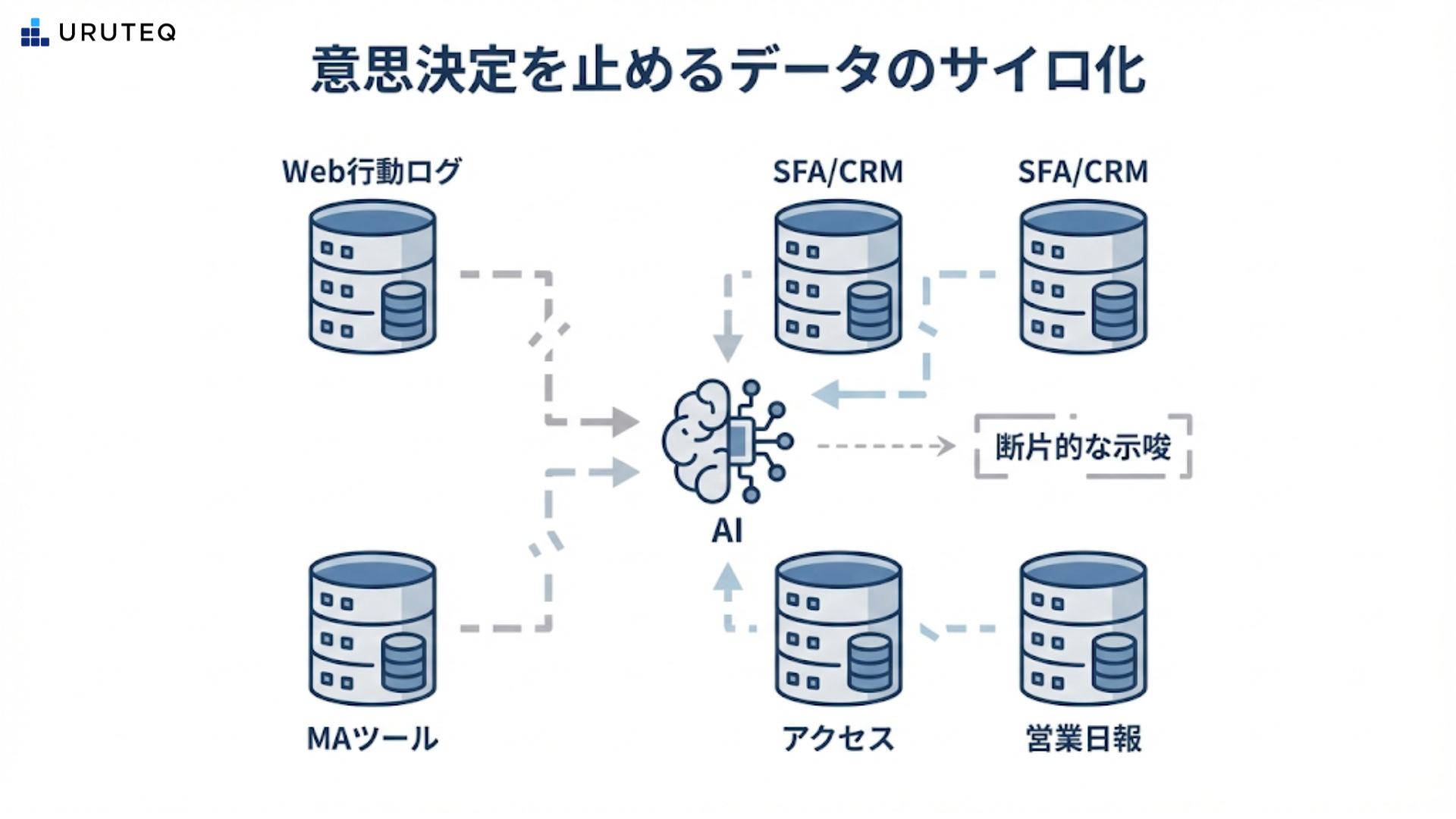

理想のアウトプットは見えました。しかし、多くの現場では「データはあるのに決められない」という状況が続いています。その最大の要因は、データの「サイロ化(分断)」です。

- Webの行動ログは解析ツールにある

- 顧客情報はSFA/CRMにある

- メールの開封履歴はMAツールにある

- 対面の商談履歴は営業の日報にある

これらがバラバラに管理され、粒度も定義も異なっている状態では、いくら高価なAIを導入しても、AIは断片的な情報しか学習できません。結果として、「Webでは活発だが、実はすでに失注した企業」にアプローチをかけたり、「大口の既存顧客」に的外れな新規営業メールを送ったりという事故が起きます。

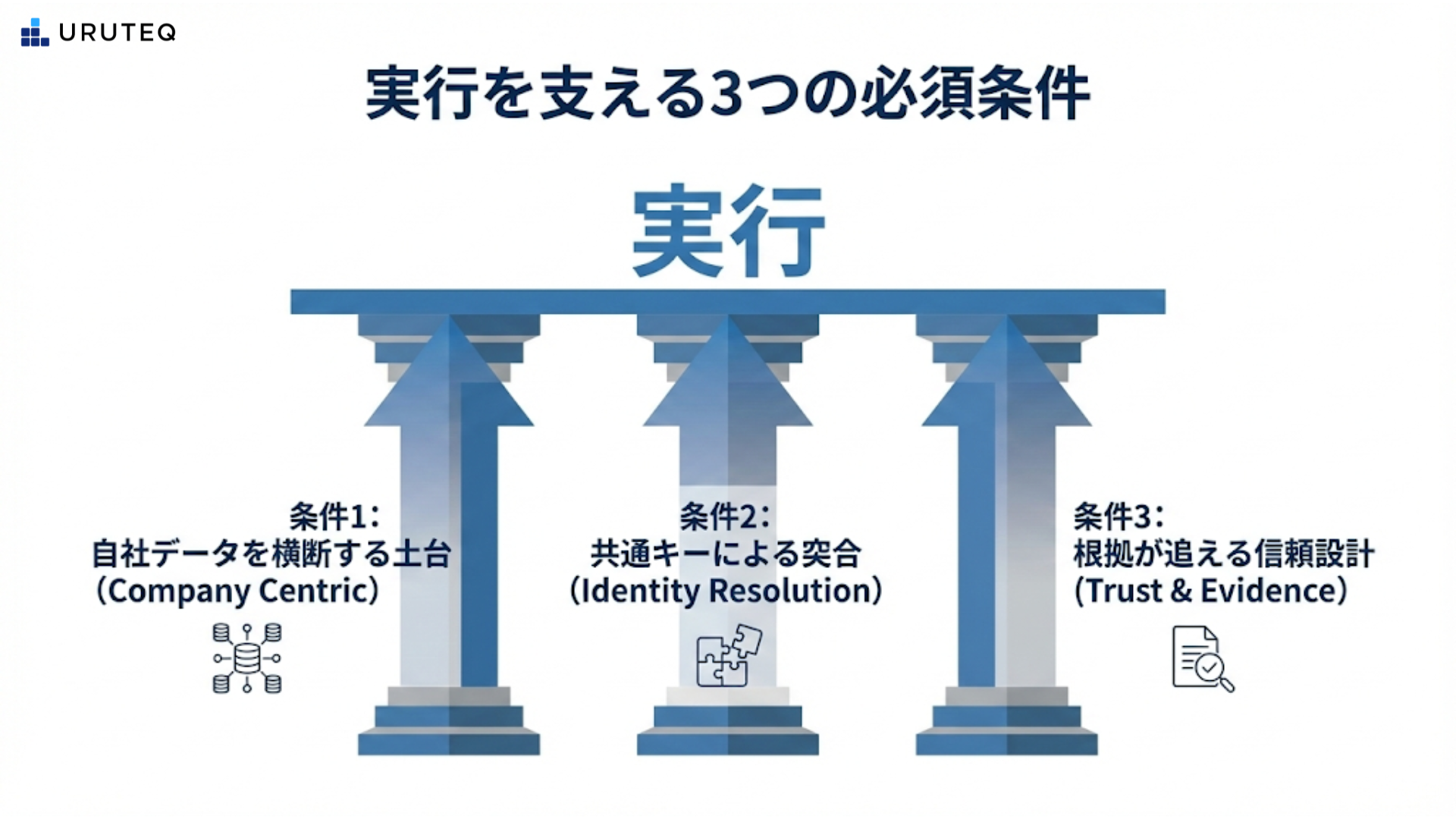

ここから、2026年に向けて「実行」までたどり着くために不可欠な、3つの条件について解説します。

必須条件1:自社データを横断する土台(Company Centric)

最初のステップは、データを「施策単位」や「ツール単位」ではなく、「企業単位」で横断できる土台を作ることです。

マーケティング担当者は、つい「メールの開封率」や「広告のクリック数」といった施策ごとの指標(KPI)を追いかけがちです。しかし、顧客である企業からすれば、メールも広告もWebサイトも、すべて「御社との接点」の一部に過ぎません。

必要なのは、Web行動ログ、CRM/SFAの商談データ、そして外部からのインテントデータ(興味関心データ)などを、すべて一箇所に集め、「企業」を主語にして紐付けることです。

ここで「完璧なデータウェアハウス(DWH)を作らなければ」と身構える必要はありません。最初から100点を目指すと、プロジェクトは数年単位の長期間になり、その間に市場が変わってしまいます。まずは、スプレッドシートや簡易的なデータベースでも構いません。「営業がアタックしたい企業リスト」と「Webの来訪企業ログ」をぶつけるところから始める。それだけでも、景色は劇的に変わります。

運用開始できる最小構成(MVP)を作り、走りながら拡張していく姿勢が、変化の速い現代における現実解です。

必須条件2:共通キーによる突合(Identity Resolution)

データを集めた次に直面するのが、「名寄せ(マッチング)」の壁です。

SFAには「(株)ログリー」と登録され、WebのIPアドレス判定ツールでは「ログリー株式会社」と表示され、セミナー申込フォームには「Logly」と入力される。人間が見ればこれらが同一企業であることは明白ですが、システムにとっては「別のデータ」として扱われてしまいます。

ここを曖昧にしたままAIに学習させると、AIの示唆はブレます。別々の企業として分析してしまうため、正確な「優先順位」が出せません。

AIになんでも任せればよいという風潮もありますが、この「名寄せ」に関しては、明確なルールと戦略を持つべきです。

- 法人番号や企業ID: 最も確実なキーですが、すべてのデータに付与するのは難しい場合があります。

- Webサイトドメイン: 比較的取得しやすく、名寄せのキーとして優秀です。

- 正規化された企業名: 表記ゆれを吸収するルールセットを持ちます。

これらを組み合わせ、「同じ企業だ」と判断するロジック(共通キー戦略)を確立することで、データの信頼性と、そこから導き出される優先順位の精度が飛躍的に向上します。

必須条件3:根拠が追える信頼設計(Trust & Evidence)

3つ目の条件は、AI時代において最も重要と言えるかもしれません。それは「信頼」です。

AIがどれだけ高度な計算で「この企業が受注しそうです」と弾き出しても、その理由がブラックボックスであれば、現場の営業担当者は動きません。あるいは、一度動いてみて外れた場合、「やっぱりAIは使えない」というレッテルを貼って、二度と信じなくなってしまいます。

組織でAIを活用するためには、出力結果に必ず「根拠(Evidence)」がセットになっていなければなりません。

- 「なぜA社が1位なのか?」

- → 「料金ページを昨日3人が閲覧し、かつ部長クラスが資料請求をしたからです」

- 「なぜこの製品を提案すべきなのか?」

- → 「過去の類似企業B社において、同じ課題検索からの流入で受注した事例があるからです」

このように、AIの推論結果に対して、人間が納得し、検証できる「ドリルダウン可能なデータ」を用意しておくこと。これが「根拠が追える信頼設計」です。

「AIが言ったから」ではなく、「データがこう示しており、AIがそれを要約したから」という状態を作る。これが、現場の納得感を生み、組織を実行へと動かすエンジンになります。

懸念と反論:現場は本当についてこられるのか?

ここまで、理想的なデータ基盤とプロセスの話をしてきました。しかし、読者の中には次のような懸念を持つ方もいるでしょう。

「理屈はわかるが、現場の営業やマーケターがその新しいプロセスに適応できるのか?」 「結局、ツールが増えて工数が増えるだけではないか?」

もっともな指摘です。新しい仕組みを導入する際、最大の障壁は技術ではなく「人の習慣」です。

確かに、いきなり「明日からAIと対話して意思決定してください」と丸投げすれば、現場は混乱し、元のやり方に戻ってしまうでしょう。ここで重要になるのが、「プロンプトの標準化(PromptOps)」と「タスク化」という考え方です。

PromptOps:属人芸を業務OSへ

プロンプトエンジニアリングを、個人のスキルに依存させてはいけません。「入力・制約・出力・根拠」をセットにしたプロンプトをテンプレート化し、誰がボタンを押しても同じ品質の回答(示唆)が返ってくる状態を作ります。これを私たちは「PromptOps(プロンプトオプス)」と呼んでいます。

例えば、「週次サマリ生成」や「優先企業抽出」といった定型業務においては、裏側で完成されたプロンプトが走り、人間は出てきた結果を確認するだけ、という状態を目指します。

会話をタスクに組み込む

また、AIとの対話を「自由なおしゃべり」として放置せず、業務フローの中の「タスク」として組み込みます。

- 週次サマリの確認: AIが変化点を要約してSlackに通知する。

- リストの承認: AIが提案した「今週アプローチすべきTop10」を人間が確認し、承認ボタンを押す。

- アクションの実行: 承認されたリストに基づき、AIがメールドラフトを作成し、人間が送信する。

このように、人間が行うべきは「ゼロから考えること」ではなく、「AIの提案を承認(Approve)し、最後の責任を持つこと」へとシフトしていきます。狙いは作業時間の削減だけではありません。「意思決定の回数と質」を増やすことです。

2026年へのロードマップ:再現性のあるループを作る

2026年に向けて、データ活用は「一発逆転の魔法」ではなく、「当たり前に回るインフラ」になっていきます。

勝つ組織は、以下のループを高速で回せる組織です。

- 分析・会話: 統合されたデータ基盤をもとに、AI Advisorと対話する。

- 優先順位化: 企業単位で「Why Now?」が付与されたリストが生成される。

- 施策準備: コンテンツや提案のドラフトが自動生成される。

- 実行: 営業・マーケティングが顧客にアプローチする。

- 学習: その結果(受注/失注/反応)がデータ基盤にフィードバックされ、精度が上がる。

このループが確立されれば、担当者が変わっても、ツールが変わっても、組織としてのパフォーマンスは維持され、向上し続けます。これこそが「再現性」です。

まとめ:明日から始めるチェックリスト

「会話から実行へ」。この変化に対応するために、今日から確認できることがあります。以下の3つの視点で、自社のデータ活用状況をチェックしてみてください。

- データの横断: データは「企業単位」で統合できているか? バラバラの施策レポートで満足していないか?

- 信頼の設計: AIやツールが出す数値の「根拠」を、元データまで遡って確認できる状態にあるか?

- タスク化: 分析結果を見るだけでなく、それが具体的な「次のアクション」として業務フローに組み込まれているか?

もし、まだデータが分断されていたり、AIとのおしゃべりで終わっていたりするなら、まずは「データを企業単位に寄せる」ところから始めてみてください。それが、次世代の意思決定プロセスへの第一歩となります。

2026年は、もうすぐそこまで来ています。「データはあるのに動けない」というジレンマから脱却し、データが組織を動かす原動力となる未来を、共に設計していきましょう。

よくある質問(FAQ)

本記事で解説した「会話から実行へ」のシフトに関して、現場の担当者様からよくいただく質問とその回答をまとめました。

Q1. 「企業単位の統合」といっても、何から始めればよいでしょうか?

まずは完璧な統合を目指さず、「運用開始できる最小構成」を作ることをお勧めします 。 具体的には、現在手元にある「営業のアタックリスト(またはSFAの商談データ)」と「Webサイトの行動ログ」を、企業名やドメインをキーにして突合することから始めてみてください 。すべてのツールをつなぐ壮大なプロジェクトにする前に、まずは「Webに来ているこの企業は、実は商談中だった」という事実を可視化するだけでも、現場のアクションは変わります 。

Q2. AIが提案する「優先順位」は、本当に信頼できるのでしょうか?

AIの提案をそのまま鵜呑みにするのではなく、「根拠(Evidence)」とセットで確認する運用が必要です 。 「なぜその企業が1位なのか?」という問いに対し、「料金ページを閲覧し、競合と比較しているから」といった具体的な行動事実(データ)までドリルダウンして確認できる状態を作ってください 。AIはブラックボックス化させず、あくまでデータに基づいた要約・提案役として配置することが、組織の信頼を得る鍵となります。

Q3. BtoBにおいて、なぜ「個人」ではなく「企業」を主語にする必要があるのですか?

BtoBの購買意思決定は、個人単独ではなく「組織(チーム)」で行われるためです 。 個人の行動(クリック率や滞在時間)だけを追っていても、その背後にある組織としての検討状況や決裁権の所在は見えません 。営業とマーケティングが連携して動くためには、データを「個人の行動」から「企業の購買シグナル」へと翻訳し、共通言語化する必要があります 。

Q4. 現場が新しいツールやプロセスに馴染めるか不安です。

いきなり自由な分析を求めるのではなく、会話や分析を「タスク化」して業務フローに組み込むのが有効です 。 例えば「週次サマリをAIが生成し、人間が確認する」「AIが提案した優先リストを人間が承認する」といったルーチンワークとして設計します 。人間がゼロから考える時間を減らし、「承認と実行」に集中できる環境を作ることで、現場の負担を減らしつつ定着を図ることができます 。

人気の記事

-

「勘」と「経験」に頼る営業・マーケはもう古い?データとAIで「科学的」に商談獲得する方法

-

【ウルテク_事例STORY】「勘と根性の営業」から卒業。データで顧客の心を掴み、マーケティングチームが”営業チームの信頼できるパートナー”になった日

-

【2026年最新】インテントデータを活用したBtoB向けツール4選:効果的なマーケティングと営業の実現へ

-

インテントデータとは | 最新活用法やインテントデータツール11選を紹介(ウルテク | URUTEQ)

-

話題のインテントマーケティングとインテントセールスとは:国内主要サービス比較と導入のポイント

-

「サイト来訪データ×インテントデータ」で今“課題を抱える企業”を 逃さず商談化する方法(アーカイブウェビナー)

Category list

ウルテクについて、もっと詳しく知りたい方へ