ABM

BtoBマーケティング

アカウントインテリジェンス

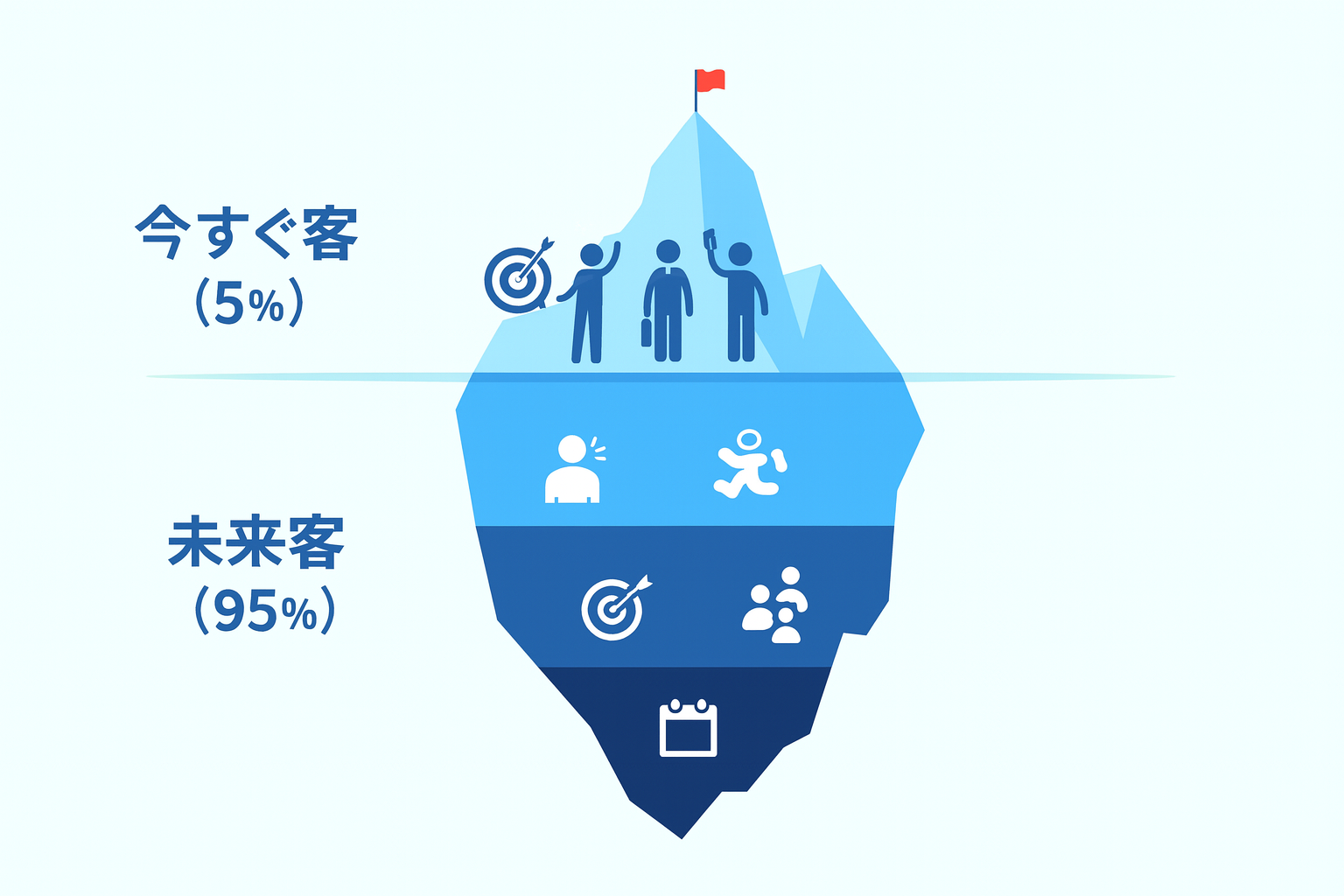

訪問者の95%は“今すぐ客”ではない。 BtoBマーケの鉄則「95:5ルール」から学ぶ、商談を2倍にするリードの選び方

目次

はじめに:なぜ、マーケティングの「成果」と「商談数」は比例しないのか?

Webサイトのアクセス解析を開く。右肩上がりのグラフに、少しだけ胸をなでおろす。新しい導入事例を公開し、渾身のブログ記事も更新した。SNSでのエンゲージメントも悪くない。数字だけを見れば、マーケティング活動は順調そのものに見える。

…それなのに、営業チームから聞こえてくるのは「質の高いリードが足りない」という声。なぜ、サイトへの訪問者数という「量」の成果が、商談という「質」の成果に結びつかないのか。

もし、あなたが今こんな壁に突き当たっているとしたら、それは決してあなただけの悩みではありません。実は、多くのBtoB企業が同じジレンマを抱えています。

その原因を解き明かす鍵、それがBtoBマーケティングにおける絶対的な原則、「95:5ルール」です。これは、どのような時期においても、市場にいる潜在顧客の95%は、積極的に製品やサービスを探しているわけではないという事実を示しています(出典: Edelman and LinkedIn, “2024 B2B Thought Leadership Impact Report”)。つまり、あなたのサイトを訪れた20人のうち、実に19人は「今は買う気がない」顧客なのです。

彼らは情報を集めているだけかもしれません。あるいは、あなたの会社に転職を考えている学生や、調査目的の競合他社かもしれません。この95%の「非・検討層」と、残り5%の「今すぐ客」を同じように扱っていては、商談が増えないのは当然と言えるでしょう。

さらに、いざ検討を始めたとしても、現代のB2B購買プロセスは驚くほど複雑です。買い手は、購買を決定するまでに平均10種類もの情報チャネルを渡り歩き(出典: McKinsey & Company, “Five fundamental truths: How B2B winners keep growing”)、社内にいる6人から10人の関係者と合意を形成しながら、慎重に事を進めます(出典: Gartner, “Buyer Enablement”)。

この記事では、入口の「訪問者数」という量的な指標に一喜憂いするのをやめ、真に商談に繋がる5%のリードを見極めるための質的な転換、「“今”話すべき相手だけを選び抜き、集中する仕組み」の作り方を、具体的なステップに沿って徹底的に解説します。このアプローチを実践することで、あなたの商談化率を劇的に改善し、結果として商談数を2倍にすることも夢ではありません。

訪問者増という“幻”:95%のノイズから、5%のシグナルを見つけ出す技術

まず、一番最初にやるべきなのは、現状を正しく、そして少しだけ厳しく見つめ直すことです。「訪問者が増えている」という事実の裏に隠された、顧客の多様な「意図」を解き明かしていきましょう。

なぜ95%は「今すぐ客」ではないのか?

BtoBにおける「95:5ルール」は、単なる経験則ではありません。企業の購買活動は、個人の衝動買いとは全く異なります。予算策定のサイクル、中期経営計画、既存システムの契約期間など、多くの制約の中で計画的に行われます。そのため、ほとんどの期間において、企業は「現状維持」のフェーズにあり、新たな製品・サービスを積極的に探してはいないのです。

あなたのサイトを訪れる95%のユーザーは、以下のような層である可能性が高いでしょう。

- 未来の顧客(情報収集層): まだ具体的な課題意識はなく、業界のトレンドや知識を学ぶためにコンテンツを読んでいます。

- 競合他社・パートナー企業: 市場調査や情報収集のためにアクセスしています。

- 学生・求職者: 企業研究や業界研究のためにサイトを訪れています。

- 既存顧客: サポート情報や追加機能の情報を探しに来ています。

これらの訪問者すべてに同じようにアプローチするのは、大海で一本の釣り糸を垂れるようなものです。私たちのゴールは、この中から「今、まさに釣りをすべき魚群」、つまり5%の検討層を見つけ出すことにあります。

5%の「今すぐ客」が発する3つの“インテント・シグナル”

では、どうすれば訪問者の群れの中から、光る原石、つまり「購入意欲(Intent)の高い」5%を見つけ出せるのでしょう?答えは、サイト上の彼らの「行動データ」という名のパンくずに隠されています。具体的には、以下の3つのシグナルに注目してください。

シグナル①:「本気度」の高いページを見ているか?(高意図ページの閲覧) ブログ記事を流し読みするのと、「価格ページ」を熟読するのとでは、その意図は全く異なります。具体的な検討段階に進んだユーザーは、以下のようなページを訪れる傾向があります。

- 価格・料金プランページ: 予算感を確かめている明確なサイン。

- 導入事例・お客様の声: 自分たちと似た企業が、どう成功したかを知りたい。

- 機能比較・詳細仕様ページ: 他社製品との違いや、自社の課題を解決できるかを技術的に評価している。

- 問い合わせ・デモ予約ページ: 次のステップに進む意思がある。

これらのページの閲覧比率や、特定の訪問者がこれらのページ間をどう回遊しているかを分析することが、第一のステップです。

シグナル②:どれくらい熱心に読み込んでいるか?(エンゲージメントの深度) ただページを訪れただけでは、本気度は測れません。その「熱中度」を測る指標がエンゲージメントの深度です。

- 滞在時間とスクロール率: ページの隅々まで、じっくりと読み込んでいるか。

- 複数セッション・複数ページ閲覧: 一度だけでなく、何度もサイトを訪れたり、一度の訪問で多くのページを見ているか。

- コンテンツの消費: ホワイトペーパーやeBookをダウンロードしたか、製品デモ動画を最後まで視聴したか。

例えば、「1週間で3回訪問し、毎回5ページ以上を閲覧、価格ページに合計10分以上滞在したユーザー」は、極めて高い関心を持っていると判断できます。

シグナル③:仲間と共有しようとしているか?(購買チームの痕跡) BtoBの購買は、個人ではなく「チーム」で行われます。このチームの動きを捉えることが、商談化への最も確実な近道です。

- 同一IPアドレスからの複数アクセス: 同じ会社の複数の担当者が、それぞれ情報収集を始めている可能性があります。

- 役職者の来訪: 現場担当者だけでなく、マネージャーや役員クラスの人物がサイトを訪れていないか。

- 資料の共有: ダウンロードされた資料のURLが、社内チャットなどで共有され、そこから別の担当者がアクセスしてきていないか。

これらの「チームの痕跡」は、「社内で検討が公式に始まった」ことを示す、非常に重要なシグナルです。まずはこれらの指標を分析し、今増えている訪問者が一体「誰」なのかを明らかにすることから始めましょう。

“良いリード”の定義をアップデートせよ! 最強の選別コンパス「FIBスコアリング」

「フォームから問い合わせがあった人=良いリード」。この考え方は、もはや時代遅れです。問い合わせという単一のアクションだけでは、そのリードが本当に商談に繋がる「宝石」なのか、ただの「石ころ」なのかを見分けることはできません。これからは、3つの要素を掛け合わせた、より立体的な視点でリードの質を判断する必要があります。

それが、FIB(フィット × インテント × バイング・グループ)という、新たなリード評価の羅針盤です。

F (Fit):そもそも、私たちのお客様にふさわしい企業か?

どんなに熱心なリードでも、そもそも自社の製品・サービスが解決できない課題を持っていたり、ターゲットとする顧客像と大きくかけ離れていたりすれば、成約には至りません。最初のフィルターが、この「Fit(適合性)」です。

- 企業属性(ファ―モグラフィック): ターゲットとする業種、企業規模、地域、売上高に合致しているか。

- 技術環境(テクノグラフィック): 自社製品と連携可能なシステム(例: Salesforce, Marketo)を導入しているか。

- 課題の適合性: Webサイトの行動や入力された情報から、自社が解決できる課題を抱えていると推測できるか。

まずは、これらの「相性」を客観的に評価し、そもそもアプローチすべき相手かどうかを見極めます。

I (Intent):今、購入を検討する「熱意」があるか?

次に評価するのが、第1章で解説した「購入意欲」です。Fitが高くても、購入のタイミングが「今」でなければ、営業リソースを投下するのは時期尚早です。

- 行動の質と量: 「価格ページ閲覧(+15点)」「導入事例ダウンロード(+10点)」「ブログ閲覧(+1点)」のように、行動一つひとつに点数を付け、その合計点で熱意を数値化します。

- 行動の鮮度: 「24時間以内の行動」は高く評価し、「90日前の行動」は評価を下げるなど、時間の経過もスコアに反映させます。

- 検索キーワード: 「(自社製品名) 料金」「(競合製品名) 比較」といった具体的なキーワードで流入してきた場合、高いインテントがあると判断します。

これらのインテント・サインをスコアリングし、顧客の「買いたい」という熱量を可視化します。

B (Buying Group):組織として動いているか? 意思決定者はいるか?

BtoB取引の成否を分ける最後の、そして最も重要な要素が「購買チーム」の存在です。担当者一人の熱意だけでは、稟議の壁は越えられません。

- 複数担当者の関与: 同じ企業から何人のユニークな担当者が関わっているか。人数が多いほどスコアは高くなります。

- キーパーソンの存在: 現場の担当者だけでなく、決裁権を持つ可能性のあるマネージャー、部長、役員クラスの人物が含まれているか。

- 部署の多様性: 実際に製品を使う現場部署、導入を推進する企画部署、予算を管理する経理部署など、複数の部署が関わっているか。

これらの「チーム感」をスコアリングすることで、そのリードが単なる個人レベルの興味なのか、会社として公式に動き出した案件なのかを判断します。

このFIBの3つの軸を総合的にスコアリングし、「今すぐ接触すべき(Hot)」「少し様子を見る(Warm)」「じっくり育てる(Cold)」といったグループにリードを振り分けること。これが、商談を2倍にするための、現代のリード選別術なのです。

選んだ相手の心を動かす、個別アプローチの技術

FIBスコアリングによって「今、話すべき相手」を精密に選び抜いたら、次はいよいよアプローチの段階です。しかし、ここで絶対にやってはいけないのが、全員に同じ営業トークを繰り返すことです。重要なのは、相手を「助ける(イネーブルメント)」という姿勢で、その状況とタイプに完璧に合わせた情報を提供することです。

売り込みをやめ、買い手の「案内人」になる

現代のB2Bバイヤーは、売り込まれることを極端に嫌います。彼らは自らの手で情報を集め、比較検討するプロセスを主導したいのです。ガートナーの調査では、B2B顧客の77%が購買体験を「極めて複雑または困難」と感じています(出典: Gartner, “Buyer Enablement”)。私たちの役割は、この複雑な旅の「案内人」となり、彼らがゴールにたどり着くのを手助けすることにあります。

この「買い手を助ける」という思想を「バイヤーイネーブルメント」と呼びます。計算ツールや診断チャート、比較ベンチマークなどを提供し、彼らが社内合意を形成しやすくしたり、意思決定の確信を深めたりする手助けをするのです。

顧客タイプを見極め、響くコンテンツを届け分ける

すべての人に同じ情報が響くわけではありません。マッキンゼーの調査によると、B2Bの意思決定者は、その購買スタイルによって大きく3つのタイプに分類できます(出典: McKinsey & Company, “Five fundamental truths: How B2B winners keep growing”)。

- 適応者(Adapters):関係性重視タイプ 過去の実績や信頼関係を重視し、新しいものを試すのに慎重なタイプです。彼らには、手厚い人的サポートが響きます。例えば、「貴社と類似のA社様の成功事例」を送付したり、「専任担当者による個別相談会」を提案したりするのが有効です。

- 革新者(Innovators):最先端技術タイプ 常に新しい技術や情報を追い求めているタイプです。彼らには、知的好奇心を刺激する情報が効果的です。「業界の未来を予測する最新調査レポート」や、製品の先進性を解説する「技術仕様ホワイトペーパー」などを提供すると、強い関心を引くことができます。

- 探求者(Seekers):自己解決タイプ 自分で情報を探し、比較し、スピーディに意思決定したいタイプです。彼らにとって、営業担当者からの電話は邪魔ですらあります。「詳細な機能比較表」や「料金シミュレーター」、すぐに試せる「無料トライアル」など、彼らが自己完結できるデジタルコンテンツを提供することが成功の鍵です。

最適なチャネルでアプローチする「3分の1の法則」

さらに、買い手は「対面」「リモート」「セルフサービス(Webサイトなど)」の3つの情報収集チャネルを、ほぼ3分の1ずつ均等に好むというデータもあります(出典: McKinsey & Company, “Five fundamental truths: How B2B winners keep growing”)。相手のタイプを見極め、彼らが最も心地よいと感じるチャネルで、最も響く情報を提供すること。この徹底したパーソナライズこそが、商談の扉を開くのです。

95%の未来客を逃さない。「リードナーチャリング」という名の種まき

さて、私たちはここまで、5%の「今すぐ客」にいかにアプローチするかに焦点を当ててきました。しかし、残りの95%を無視していいわけではありません。彼らは「今は」買わないだけで、3ヶ月後、半年後、1年後には、あなたの最良の顧客になる可能性を秘めた「未来客」なのです。

この未来客との関係を長期的に築き、彼らが買い時を迎えたときに、真っ先にあなたの会社を思い出してもらうための活動が「リードナーチャリング(顧客育成)」です。

ナーチャリングの鍵は、売り込み色を完全に消した、価値ある情報提供(ソートリーダーシップ)にあります。

- 業界トレンドの解説記事やレポート

- 業務に役立つノウハウを提供するウェビナー

- 定期的な情報発信を行うメールマガジン

これらの活動を通じて、あなたの会社を「単なる製品の売り手」から「信頼できる業界の専門家」へと昇華させるのです。質の高いソートリーダーシップは、顧客の信頼を勝ち取るだけでなく、実際に購買に繋がった際に「この会社にならプレミアム価格を支払ってもいい」と思わせるほどの強力な影響力を持っています(出典: Edelman and LinkedIn, “2024 B2B Thought Leadership Impact Report”)。

5%へのアプローチと、95%へのナーチャリング。この両輪を回すことこそが、安定的かつ継続的に商談を生み出し続けるための、最強のマーケティング戦略なのです。

結論:訪問者の「数」を追うのをやめ、顧客の「物語」に寄り添うとき

「サイトの訪問者が増えているのに、商談が増えない」

この悩みの根源は、マーケティングの視点が、不特定多数の「量」に向いてしまっていることにあります。本記事で解説したアプローチは、その視点を「個」の質へと転換するものです。

- 95:5ルールを理解し、訪問者の大部分は非検討層であると認識する。

- FIBスコアリングを導入し、データに基づき「今、話すべき相手」を科学的に選別する。

- バイヤーのタイプを見極め、彼らの購買プロセスを「助ける」という視点で、個別のアプローチを行う。

- 残りの95%をナーチャリングし、未来の商談の種を蒔き続ける。

マーケティング活動を、アクセス数という無味乾燥な「点」で捉えるのをやめましょう。FIBスコアで顧客を「面」として立体的に理解し、彼らのタイプに合わせたアプローチで「線」で繋いでいく。そうすることで、一つひとつのリードの背景にある、購買チームのユニークな「物語」が見えてくるはずです。

その物語に寄り添い、彼らの成功を支援するパートナーとなること。その先にこそ、商談数が2倍、3倍と増えていく、持続的なビジネスの成長が待っているのです。

【本記事で引用した情報の出典】

- Edelman and LinkedIn, “2024 B2B Thought Leadership Impact Report”

- McKinsey & Company, “Five fundamental truths: How B2B winners keep growing”

- Gartner, “Buyer Enablement”

人気の記事

-

「勘」と「経験」に頼る営業・マーケはもう古い?データとAIで「科学的」に商談獲得する方法

-

【ウルテク_事例STORY】「勘と根性の営業」から卒業。データで顧客の心を掴み、マーケティングチームが”営業チームの信頼できるパートナー”になった日

-

【2025年最新】インテントデータを活用したBtoB向けツール4選:効果的なマーケティングと営業の実現へ

-

インテントデータとは | 最新活用法やインテントデータツール11選を紹介(ウルテク | URUTEQ)

-

話題のインテントマーケティングとインテントセールスとは:国内主要サービス比較と導入のポイント

-

「サイト来訪データ×インテントデータ」で今“課題を抱える企業”を 逃さず商談化する方法(アーカイブウェビナー)

Category list

ウルテクについて、もっと詳しく知りたい方へ