ABM

AI

AIエージェント

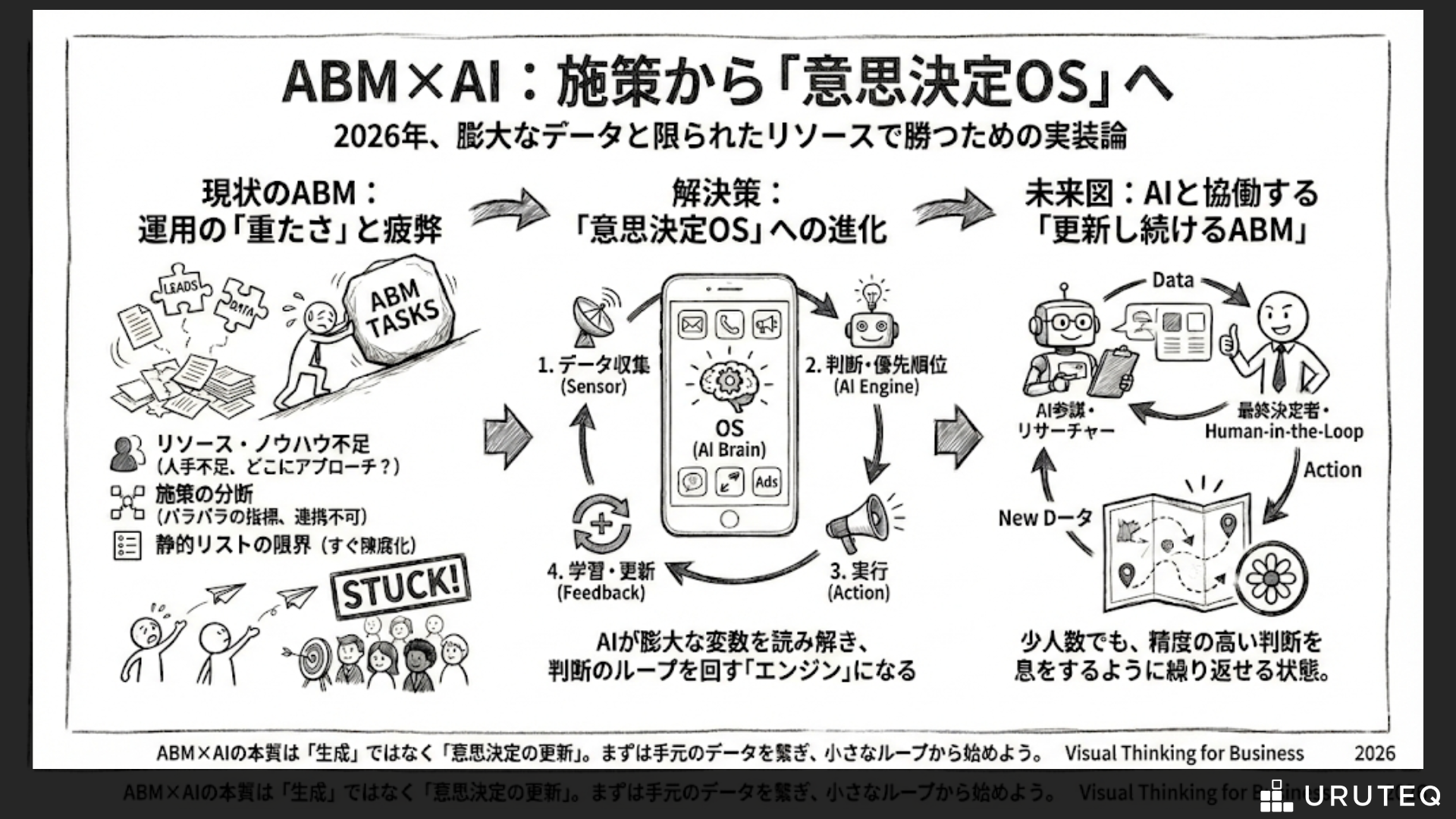

2026年、ABMはAIで「施策」から「意思決定OS(オペレーティング・システム)」へ

この記事の要約

- 現状の課題:ABMは成果が出るものの、「リソース不足」により運用が回らない企業が多い。

- 解決策:AIを単なるコンテンツ生成だけでなく、優先順位や次の一手を判断する「意思決定OS」として実装する。

- 実践の鍵:完璧なデータ統合を目指さず、最小限のデータで「判断のループ」を回し始めた企業が2026年に勝つ。

目次

はじめに

2026年のABM(アカウントベースドマーケティング)は、もはや「新しい施策をどれだけ増やせるか」を競うものではなくなっているでしょう。勝負の分かれ目は、膨大な顧客データと限られたリソースの中で、いかに精度の高い判断を、息をするように繰り返せるか。「意思決定を更新し続ける仕組み」、すなわち「OS(オペレーティング・システム)」を実装できているかどうかにかかっています。

あるBtoB企業のマーケティングマネージャーが、会議室で深いため息をついている姿を想像してみてください。彼らは数年前にABMツールを導入し、ターゲット企業リストを作成しました。ホワイトペーパーも量産し、ウェビナーも毎月開催しています。しかし、営業部門からは「リストをもらっても、今どこにアプローチすればいいのか分からない」「リードの質がバラバラで動きようがない」と言われ、成果は伸び悩んでいます。マーケティングチームは疲弊し、新しい施策を打つ余裕などどこにもありません。

この光景は、決して特別なものではありません。多くの日本企業が直面している「ABMの実装における壁」そのものです。

国内で行われた調査によると、ABMに取り組む企業の多くが成果を実感しつつも、その最大の障壁として「社内リソースの不足」や「ノウハウの不足」を挙げています。 [出典:PR TIMES|【BtoB企業のマーケ担当者に調査】ABM(アカウントベースドマーケティング)に関する実態調査|2025年2月6日|IDEATECH]

ここでAIの出番となります。ただし、多くの人がイメージするような「ブログ記事を自動で書く」「メール文面を大量生成する」といった用途だけではありません。AIが真価を発揮するのは、人間では処理しきれない複雑な変数を読み解き、「今、誰に、何をするべきか」という優先順位を提示し続ける、参謀としての役割においてです。

本記事では、AIを活用してABMを単なる「施策の集まり」から、組織全体を動かす「意思決定OS」へと進化させるためのロジックと実装手順を解説します。

なぜ今「ABM×AI」なのか:国内ABMの現在地と「重たさ」の壁

ABMという言葉が日本に浸透し始めてから数年が経ちました。当初は「大企業向けの一本釣り営業」というイメージが先行していましたが、現在ではテクノロジーを活用して効率的にターゲット企業へアプローチする手法として定着しつつあります。

国内ABMは「実装フェーズ」に入っている

IDEATECH社が2025年に発表した調査結果を見ると、BtoB企業のマーケティング担当者の間でのABM認知度や導入率は着実に上がっており、実践している企業の約8割が何らかの成果を実感しているというデータがあります。これは非常にポジティブな傾向です。ABMのアプローチそのものは、日本のBtoB商習慣に合致しており、正しく運用さえできれば効果が出ることは証明されつつあると言えます。 [出典:PR TIMES|【BtoB企業のマーケ担当者に調査】ABM(アカウントベースドマーケティング)に関する実態調査|2025年2月6日]

成果は出るが、運用が回らないジレンマ

一方で、同じ調査では課題も浮き彫りになっています。上位に挙がっているのは「リソース不足」や「ノウハウ不足」といった、運用の「重たさ」に起因する悩みです。

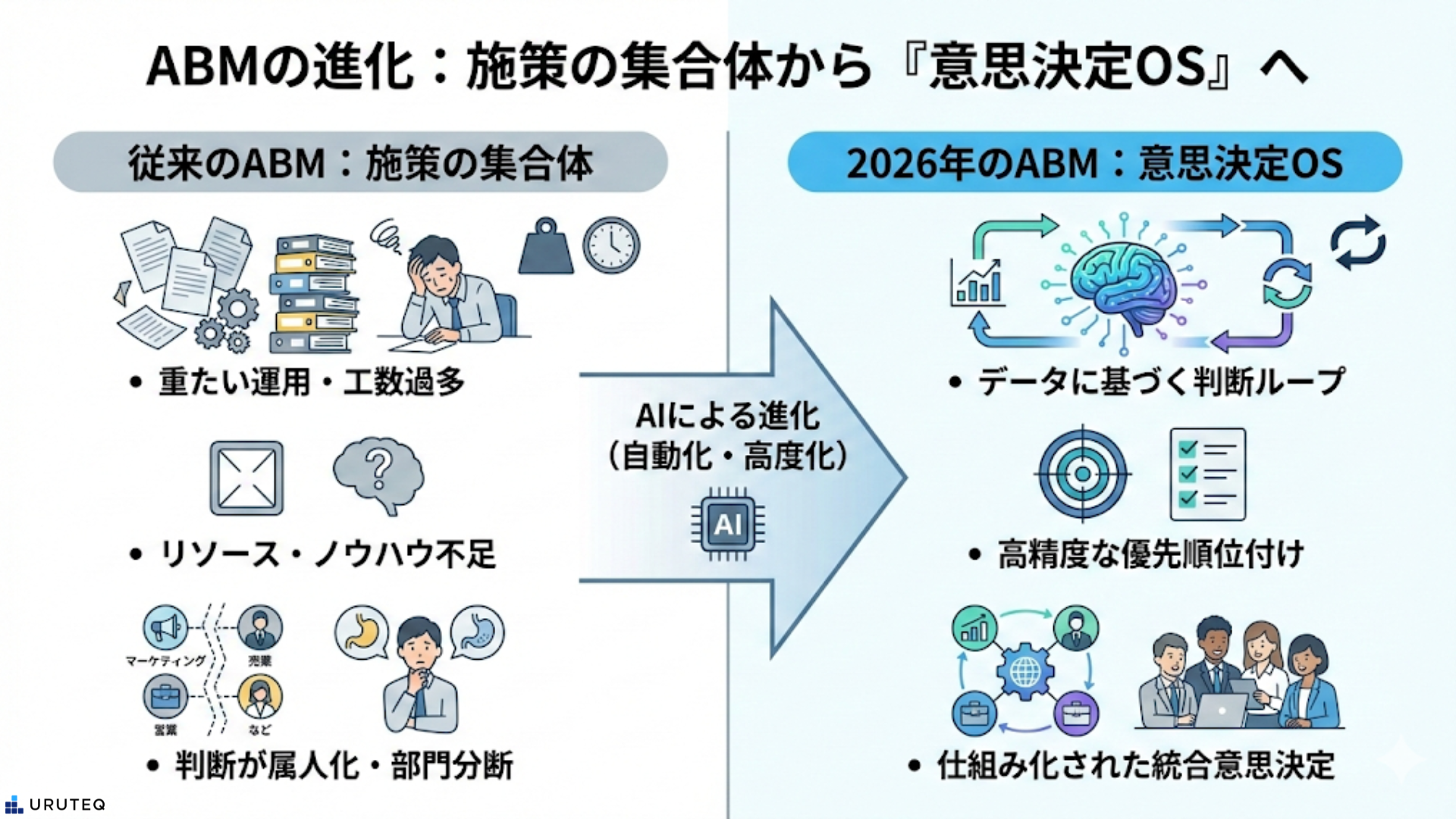

従来のABMは、非常に手間がかかります。ターゲット企業を選定し、その企業の課題を仮説立てし、適切なコンテンツを用意し、営業と連携してアプローチのタイミングを計る。これらすべてを人間が手作業、あるいは分断されたツール間で行おうとすると、膨大な工数が発生します。

結果として、多くの企業では「リストを作って終わり」あるいは「メールを一斉配信して終わり」という、本来のABMとは程遠い運用に陥ってしまいます。「個社ごとの最適化」を目指したはずが、リソースの壁に阻まれて「最大公約数的なアプローチ」に逆戻りしてしまうのです。

この「重たさ」を解消し、本来やりたかった「個社ごとの緻密なアプローチ」を少人数で実現するためのエンジンこそが、AIなのです。

誤解されがちな「意思決定OS」の正体

ここで、本記事の核となる概念、「意思決定OS(オペレーティング・システム)」について定義しておきましょう。

本記事で言う「意思決定OS」とは、ABMにおける判断(誰を優先するか/何を提案するか/どこに投資するか)を、データに基づいて定期的に更新し続ける「運用の土台」のことです。

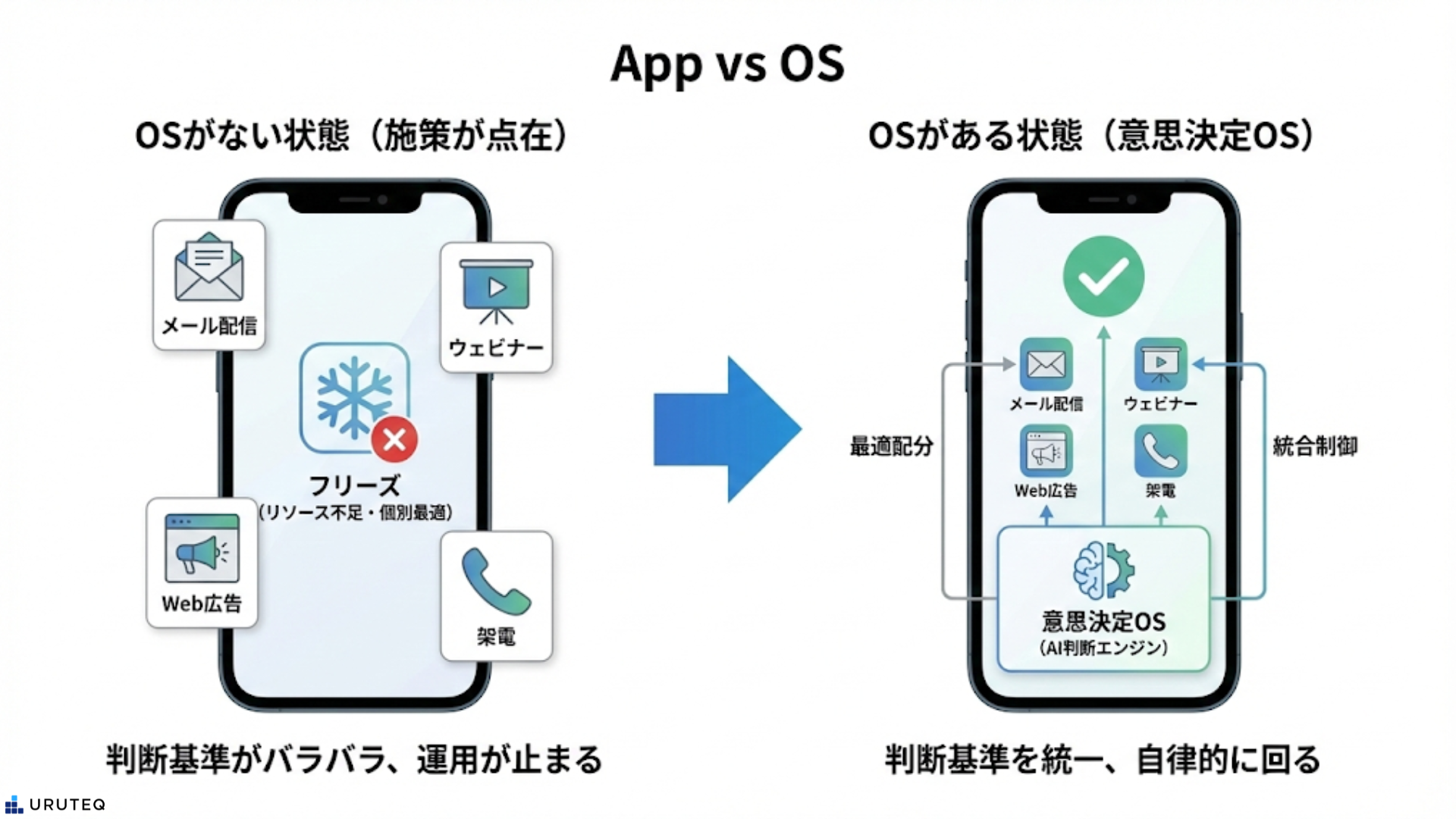

アプリ(施策)とOS(基盤)の違い

スマートフォンを例に考えると分かりやすいかもしれません。Web広告、メール配信、ウェビナー、インサイドセールスの架電といった個別の活動は、スマホで言う「アプリ」にあたります。多くの企業は、このアプリを増やしたり、アプリの性能を上げたりすることに必死です。

しかし、それらのアプリを統合的に制御し、バッテリー(リソース)を最適に配分し、スムーズに動かすためには、優秀な「OS」が必要です。OSが古かったり、バグだらけだったりすれば、どんなに優れたアプリを入れてもスマホはすぐにフリーズしてしまいます。

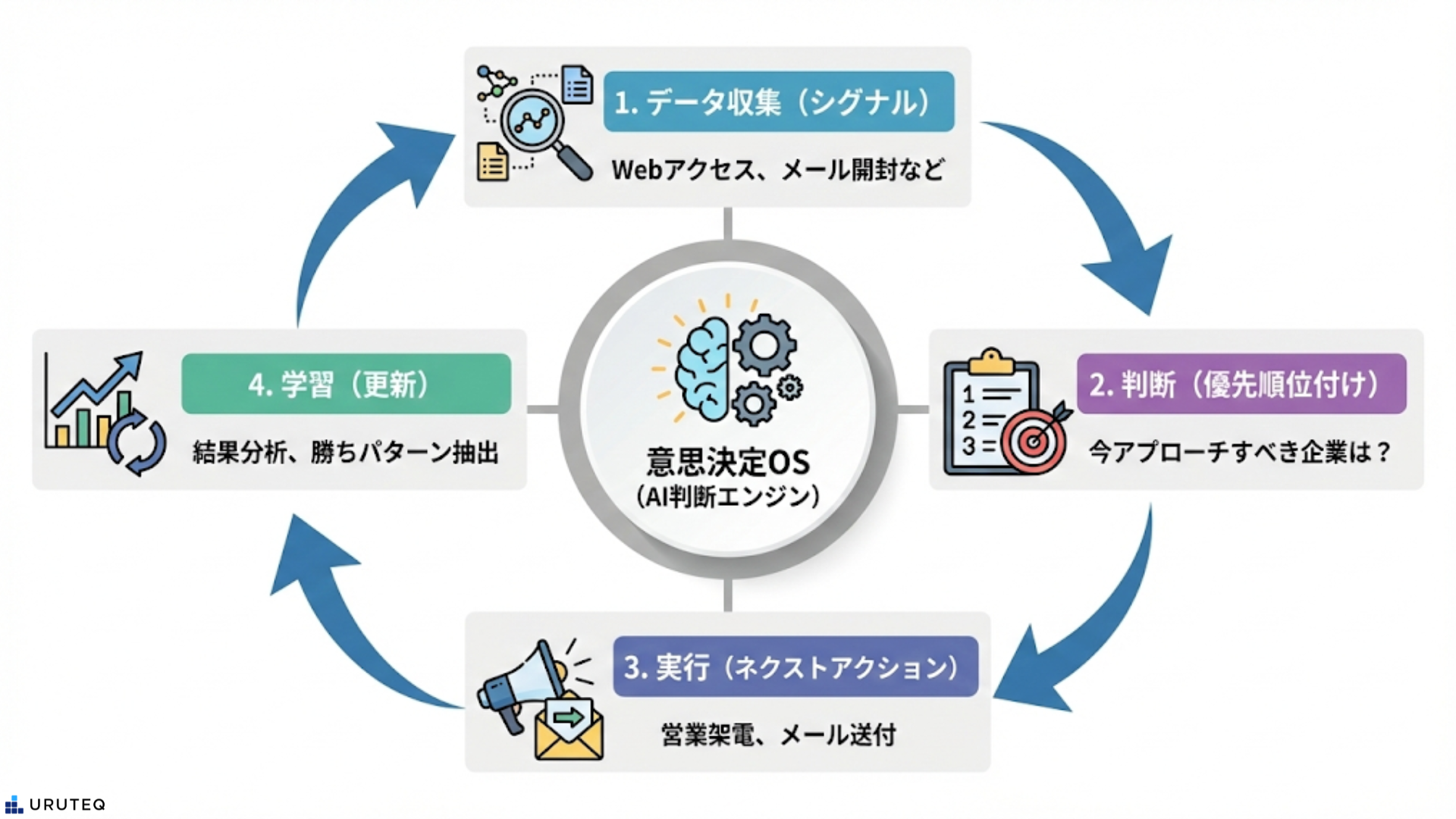

ABMにおけるOSとは、次のような「判断のループ」を指します。

- データ(シグナル)の収集: Webサイトへのアクセス、メール開封、展示会での名刺交換など。

- 判断(優先順位付け): 今週アプローチすべき企業はどこか? 誰がキーマンか?

- 実行(ネクストアクション): 営業が電話するのか、マーケがメールを送るのか。

- 学習(更新): その結果どうなったか? 次回はどうすべきか?

このループが、担当者の「勘」や「記憶」に依存せず、システムとして自律的に回っている状態。これが「OSが稼働している」状態です。

OSがあるABMと、ないABM

OSがない組織では、施策が点在します。「広告チームはCPA(獲得単価)を下げることに必死」「営業チームは目の前の案件を追うのに必死」というように、各部門がバラバラの指標で動いてしまいます。判断基準が属人化しているため、担当者が変わると運用が止まってしまうのも特徴です。

一方、OSがある組織では、判断基準が一本化されています。「AIスコアが◯点以上になったらインサイドセールスが架電する」「特定のページを見た企業には、自動でこの資料を送付する」といったルールが明確で、少人数でも高品質なアプローチを継続できます。

このOSを構築するために、AIは不可欠なパーツとなります。なぜなら、人間には処理しきれない量のシグナルをリアルタイムで監視し、判断材料を整えることができるのはAIだけだからです。

なぜAIが「ABMのOS化」を加速するのか

AI、特に生成AIの進化は、ABMのOS化を現実的なものにしました。これまでは高価な専用ツールやデータサイエンティストが必要だった分析や予測が、より手軽に、現場レベルで扱えるようになってきたからです。

GMOリサーチ&AIの調査によると、日本のビジネス現場における生成AIの利用経験は着実に広がっています。これは、現場の担当者がAIというツールに対して心理的なハードルを下げ、業務に組み込む素地ができつつあることを示唆しています。 [出典:GMO Research & AI|Generative AI Adoption Trend in Japanese Businesses 2025|2025年9月1日]

AIがOS化を加速させる理由は、AIが「コンテンツを作る」能力だけでなく、「文脈を理解し、整理する」能力を持っている点にあります。

これまでのマーケティングオートメーション(MA)ツールは、「メールを開封したら10点」といった単純な加算ルールしか扱えませんでした。しかし現在のAIは、「決算発表でDX推進を掲げた直後に、セキュリティのページを閲覧している」といった複合的な文脈を読み取り、「今こそ提案のチャンスである」という高度な判断を支援できます。

つまり、AIは単なる「作業員」ではなく、OSの中核を担う「判断エンジン」として機能し始めているのです。

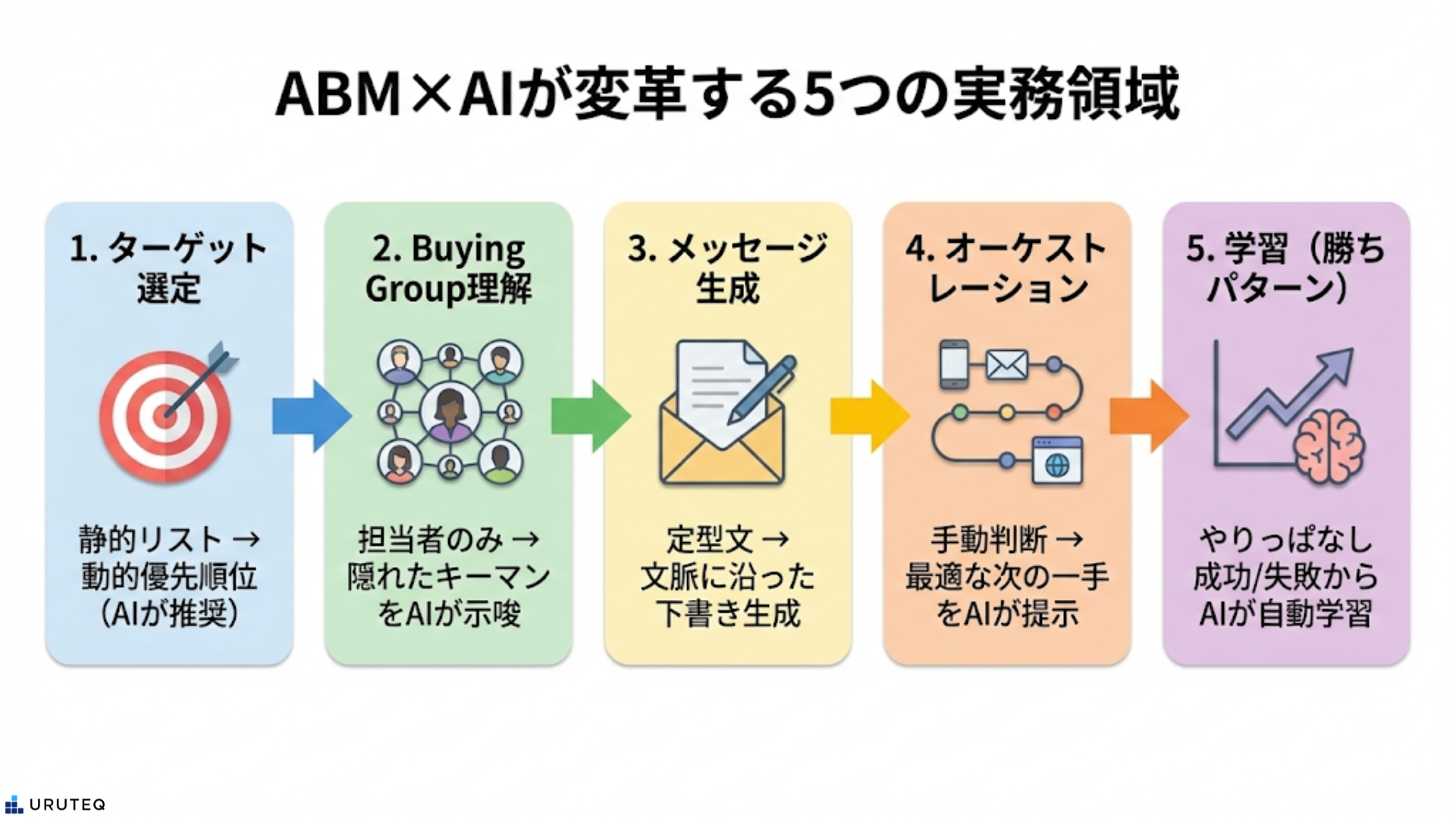

ABM×AIが効く「5つの実務領域」

では、具体的にABMのどのプロセスにAIを組み込めば、OSとして機能するのでしょうか。ここでは5つの主要な領域に分解して解説します。これらはすべて、AIに「丸投げ」するのではなく、AIに「下書き」や「推奨」をさせ、人間が最終決定するという形が理想的です。

1. ターゲット選定(優先順位付け):静的リストから動的リストへ

従来のターゲット選定は、年に一度「売上100億円以上の製造業」といった条件でリストを作成し、それを使い続ける「静的」なものでした。しかし、企業の状況は刻一刻と変わります。

AIを組み込んだOSでは、ターゲットリストは「動的」になります。 「今週、Webサイトで料金ページを3回以上閲覧した企業」 「最近、競合他社の導入事例を調べていると思われる企業」 「中長期計画で、自社のソリューションに関連するキーワードが出てきた企業」

AIは、こうしたシグナルを統合し、「今週アプローチすべき優先企業トップ20」とその「理由」を毎週月曜の朝に提示します。人間は、膨大なリストを眺めて悩む必要がなくなり、提示されたリストの精査と実行に集中できます。

2. Buying Group理解(関与部門・役割の仮説)

BtoBの購買意思決定は、単一の担当者ではなく、複数の関係者(Buying Group)によって行われます。しかし、CRMの中にいるのは「名刺交換した担当者Aさん」だけ、というケースが多々あります。

AIは、その企業の業種や規模、過去の類似案件のデータから、「この商談を進めるには、情報システム部門の管理職と、経理部門の担当者が必要になるはずだ」という仮説を立てることができます。そして、CRM上の空欄(未接触のキーマン)を指摘し、「次に誰と接点を持つべきか」を示唆します。これは、営業が見落としていた「隠れた決裁者」へのアプローチを促す重要な機能です。

3. メッセージ生成(状況別パーソナライズ)

「御社の課題解決に貢献します」という定型文は、もはや誰の心にも響きません。しかし、数百社に対して個別にメールを書く時間もありません。

AIは、ターゲット企業の最新ニュース、有価証券報告書、担当者の所属部門といった公開情報を読み込み、「その企業にとっての文脈」に沿ったメールや提案書の「下書き」を生成します。

ここで重要なのは、AIに完璧な文章を求めないことです。「○○というニュースを拝見しました」というフックの部分や、「御社の××という課題に対して」という仮説の部分を作らせ、人間がそれを微調整して送信する。これだけで、パーソナライズされたアプローチの量は数倍に跳ね上がります。ただし、AIは平気で嘘をつく(ハルシネーション)可能性があるため、参照元のhttps://www.google.com/search?q=URLを必ずセットで出力させ、人間がファクトチェックを行うプロセスは必須です。

4. オーケストレーション(次の一手/順序設計)

顧客が資料をダウンロードした後、すぐに電話すべきか、それとも数日置いてメールを送るべきか。あるいは広告を表示させるべきか。この「次の一手」の判断も、OSの役割です。

AIは過去の成約パターンの分析に基づき、「この属性の顧客には、電話よりも先に事例メールを送った方が商談化率が高い」といった推奨を行います。複数のチャネルをまたいだ複雑なシナリオも、AIが交通整理を行うことで、顧客にとって心地よいタイミングでのコミュニケーションが可能になります。

5. 学習(勝ちパターンの言語化)

施策をやりっぱなしにしないこと。これがOSを賢くするための条件です。AIは、失注した案件や受注した案件のログを分析し、「どのようなシグナルが出ていた時にアプローチすると成功しやすいか」という勝ちパターンを抽出します。

例えば、「実は『料金ページ閲覧』よりも『技術仕様書ダウンロード』の方が、受注確度との相関が高い」といった人間が気づきにくいインサイトを発見し、それを次回のターゲット選定のスコアリングルールに反映させます。この自己修正ループこそが、OSの真骨頂です。

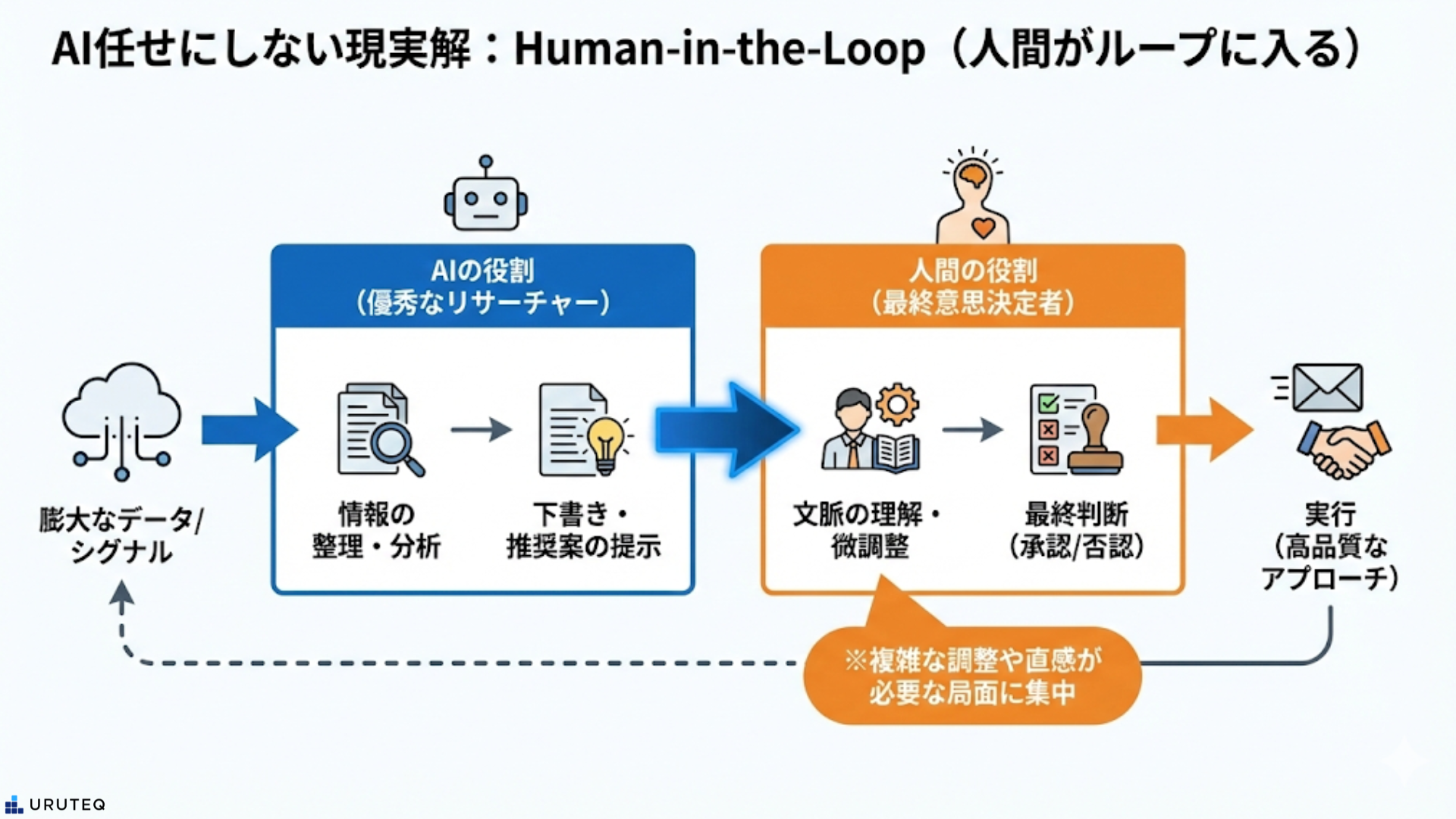

現場からの反論:AI任せで本当に大丈夫なのか?

ここで、現場の最前線にいる方々からよく挙がる懸念にも触れておきましょう。

「データやAIだけで判断して、営業の直感や人間関係を無視するのか?」 「AIが出したリストに従って失敗したら、誰が責任を取るのか?」

こうした反論はもっともです。しかし、ここで提案している「意思決定OS」は、人間の直感を否定するものではありません。むしろ、人間が「直感」を発揮すべき重要な局面(商談のクロージングや、複雑な政治的調整など)に時間を割けるように、それ以外の「情報の整理」や「初期のスクリーニング」をAIに任せようという考え方です。

AIはあくまで「確率の高い選択肢」を提示するだけです。最終的にその企業に電話をかけるか、別の手段をとるかを決めるのは、現場の人間です。AIを「上司」にするのではなく、「優秀なリサーチャー」として使い倒す感覚を持つことが、現場の抵抗感を減らす鍵となります。

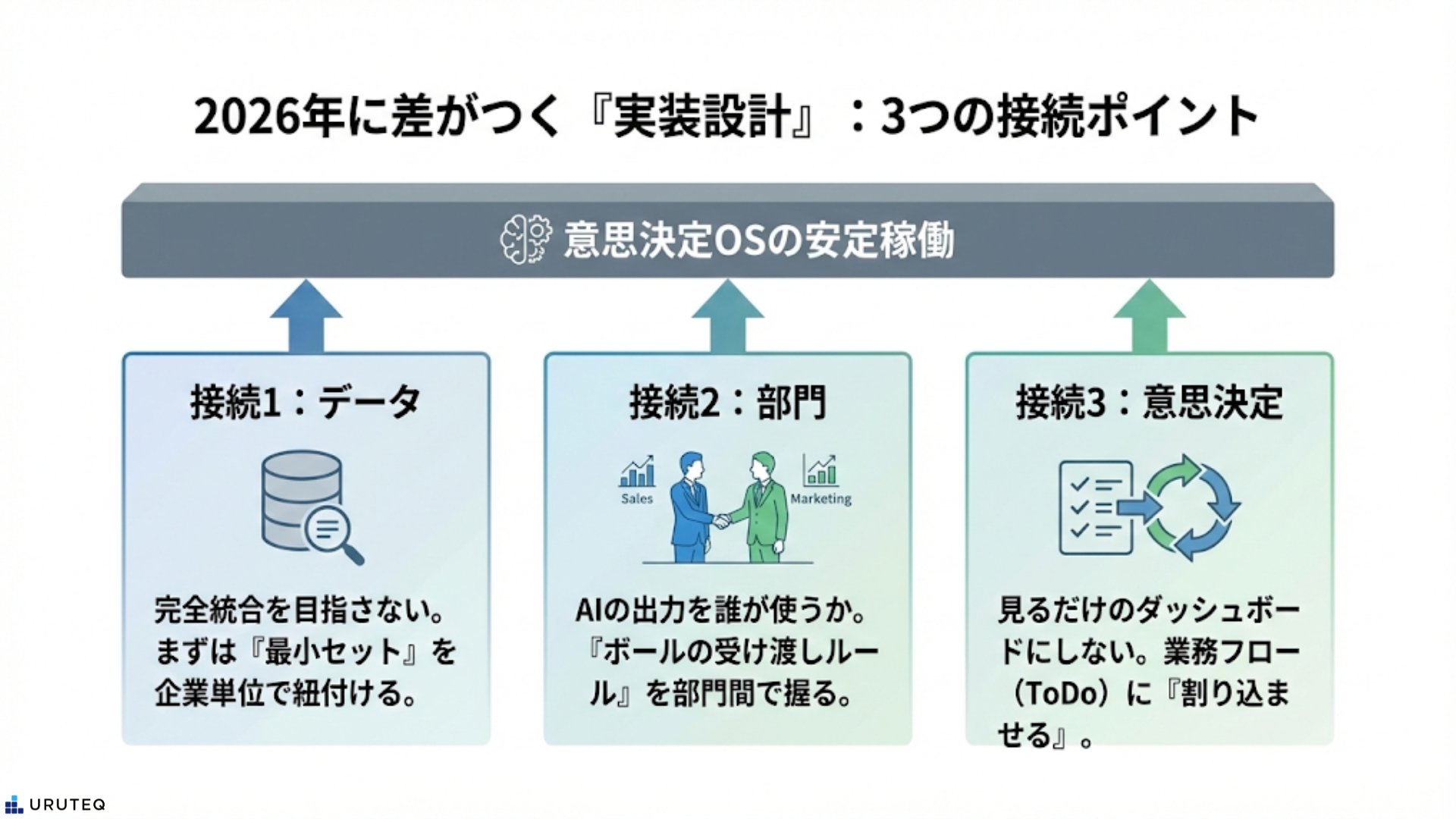

2026年に差がつく「実装設計」:データ・部門・意思決定の接続

概念は理解できても、実装でつまずく企業が後を絶ちません。ここでは、2026年に向けて差がつく「実装の急所」を3つの接続ポイントとして解説します。

接続1:データ(すべてを統合しようとしない)

あるSaaS企業の失敗談をお話ししましょう。彼らは「完璧なABM」を目指し、社内のあらゆるデータ(名刺、Webログ、SFA、サポート履歴、帝国データバンクなど)を完全に統合したデータベースを作ろうとしました。プロジェクトは2年を要し、数千万円が投じられました。しかし、データベースが完成した頃には市場環境が変わり、主力製品が変わっていました。そして現場の営業は「項目が多すぎて見方が分からない」と言い、結局Excelで自分たちのリストを作り始めました。

ここから得られる教訓は、「完全統合を目指すな」ということです。OSを回すために必要なデータは、実はそれほど多くありません。 「誰が(企業・個人)」 「いつ」 「何をしたか(Web閲覧、メール開封など)」 「今のステータスは(商談中、失注など)」

まずはこの最小セットを、アカウント(企業)単位で紐付けることから始めてください。完璧なデータレイクを作るよりも、不完全でも「動くデータ」を使って判断を回し始める方が、はるかに価値があります。

接続2:部門(意思決定の持ち主を決める)

データが揃っても、誰が判断するかが曖昧だとOSは止まります。 「スコアが上がったリード」に対して、インサイドセールスが架電するのか、マーケティングがメールを送るのか。この「ボールの受け渡しルール」を、部門間で握っておく必要があります。

ここで重要なのは、「AIの導入」をIT部門やマーケティング部門だけのプロジェクトにしないことです。営業部門やカスタマーサクセス部門も巻き込み、「AIが出したリストをどう使うか」を一緒に設計する。OSのユーザーは彼らだからです。

接続3:意思決定(AIの出力を「見るだけ」にしない)

最も陥りやすい罠が、AIの分析結果をダッシュボードで可視化して満足してしまうことです。「可視化」は意思決定ではありません。

AIの出力は、必ず具体的な業務アクションに直結させる必要があります。 × 「今週の注目企業リストをダッシュボードに表示する」 ○ 「今週の注目企業リストを、SFAの営業担当者のTo Doリストに自動登録する」

このように、AIの出力を「見に行く」ものではなく、「業務フローの中に割り込んでくる」ものとして設計することで、強制的に意思決定のサイクルが回るようになります。

注意点:「エージェントAI」の過熱と現実的な付き合い方

最後に、テクノロジーのトレンドに対する向き合い方について注意喚起しておきます。現在、「自律型エージェントAI(Agentic AI)」と呼ばれる、人間の指示なしに自律的にタスクをこなすAIに注目が集まっています。

しかし、ガートナー社は、2027年末までにエージェントAIプロジェクトの40%以上が中止されるだろうという予測を発表しています。理由は、技術的な未熟さや、データ品質の問題、そして何より「AIが勝手に行ったことに対するリスク管理」が追いつかないためです。 [出典:Gartner|Gartner Predicts Over 40% of Agentic AI Projects Will Be Canceled by End of 2027|2025年6月25日]

この予測が示唆するのは、「魔法のような全自動化」を夢見て、いきなり高度なエージェントAIを導入しようとすると火傷するということです。

まずは、本記事で解説したような「人間が最終判断を下す」形のOSを構築すること。AIはあくまで「提案」を行い、人間が「承認」する。このHuman-in-the-Loop(人間がループの中に入っている状態)を維持することが、信頼性を保ちながらAI活用を進めるための現実解です。派手な自動化よりも、地味でも確実な「判断の半自動化」から始めましょう。

まとめ:ABM×AIの本質は「生成」ではなく「更新」

2026年のABMにおいて、AIは単なる「コンテンツ生成ツール」ではありません。それは、絶えず変化する市場と顧客の状況に合わせて、企業の「意思決定を更新し続けるOS」そのものです。

これまで多くの企業が、ABMの概念は理解しつつも、その運用の「重たさ」に苦しんできました。しかし、AIを適切に実装することで、少人数のチームでも、何千社ものターゲット企業に対して、まるで専任の担当者がついているかのような解像度でアプローチすることが可能になります。

重要なのは、一度決めた計画にしがみつくことではなく、AIがもたらす日々のシグナルに基づいて、柔軟に動きを変え続けることです。

- 静的なリストから、動的な優先順位へ。

- 勘と経験から、データとAIによる推論へ。

- バラバラの施策から、統合された意思決定OSへ。

リソース不足を嘆く前に、まずは手元のデータを繋ぎ、AIに「次の月曜日に誰に電話すべきか」を問いかけるところから始めてみませんか。OSとしてABMを回し始めた企業だけが、2026年の市場で大きなアドバンテージを手にすることができるはずです。

よくある質問(FAQ)

Q1. ABM×AIは、結局何から始めるべきですか? まずは「データの整理」と「最小ループの構築」から始めてください。社内のどのデータが企業単位で紐付くかを確認し、特定のシグナル(例:資料請求)があった際に、AIを使って企業の情報を要約し、営業に通知するというシンプルな流れを作るのがおすすめです。

Q2. AIでパーソナライズすると、ハルシネーション(嘘)が心配です。 その懸念は正しいです。ですので、AIには「ゼロから文章を作らせる」のではなく、「指定したWebページやニュース記事を要約して、それを元に文案を作らせる」という指示(RAG技術の活用など)を行うべきです。また、生成された文案は必ず人間が目を通してから送信する運用を徹底してください。

Q3. 既存顧客(CS/アップセル)にもABM×AIは効きますか? 非常に有効です。むしろ、既存顧客の方がデータが豊富にあるため、AIの精度が高まりやすい傾向にあります。「解約リスクの予兆」や「アップセルのタイミング」をAIに検知させ、カスタマーサクセス部門にアラートを出すといった使い方が一般的です。

Q4. データ統合が未整備でも始められますか? 始められます。完璧な統合を待つ必要はありません。まずはMAツールの中にあるWebログと、SFAの中にある商談データだけでも十分な示唆が得られます。小さく始めて、成果が出たら徐々に連携するデータを増やしていくアプローチが成功の秘訣です。

Q5. 流行りの「エージェントAI」まで導入する必要がありますか? 現時点では必須ではありません。まずは現在の生成AIを使って「判断の材料」を出力させ、人間が判断するサイクル(OS)を確立することを優先してください。その土台ができて初めて、自律的に動くエージェントAIの導入検討が可能になります。

参考URL一覧

人気の記事

-

「勘」と「経験」に頼る営業・マーケはもう古い?データとAIで「科学的」に商談獲得する方法

-

【ウルテク_事例STORY】「勘と根性の営業」から卒業。データで顧客の心を掴み、マーケティングチームが”営業チームの信頼できるパートナー”になった日

-

【2026年最新】インテントデータを活用したBtoB向けツール4選:効果的なマーケティングと営業の実現へ

-

インテントデータとは | 最新活用法やインテントデータツール11選を紹介(ウルテク | URUTEQ)

-

話題のインテントマーケティングとインテントセールスとは:国内主要サービス比較と導入のポイント

-

「サイト来訪データ×インテントデータ」で今“課題を抱える企業”を 逃さず商談化する方法(アーカイブウェビナー)

Category list

ウルテクについて、もっと詳しく知りたい方へ