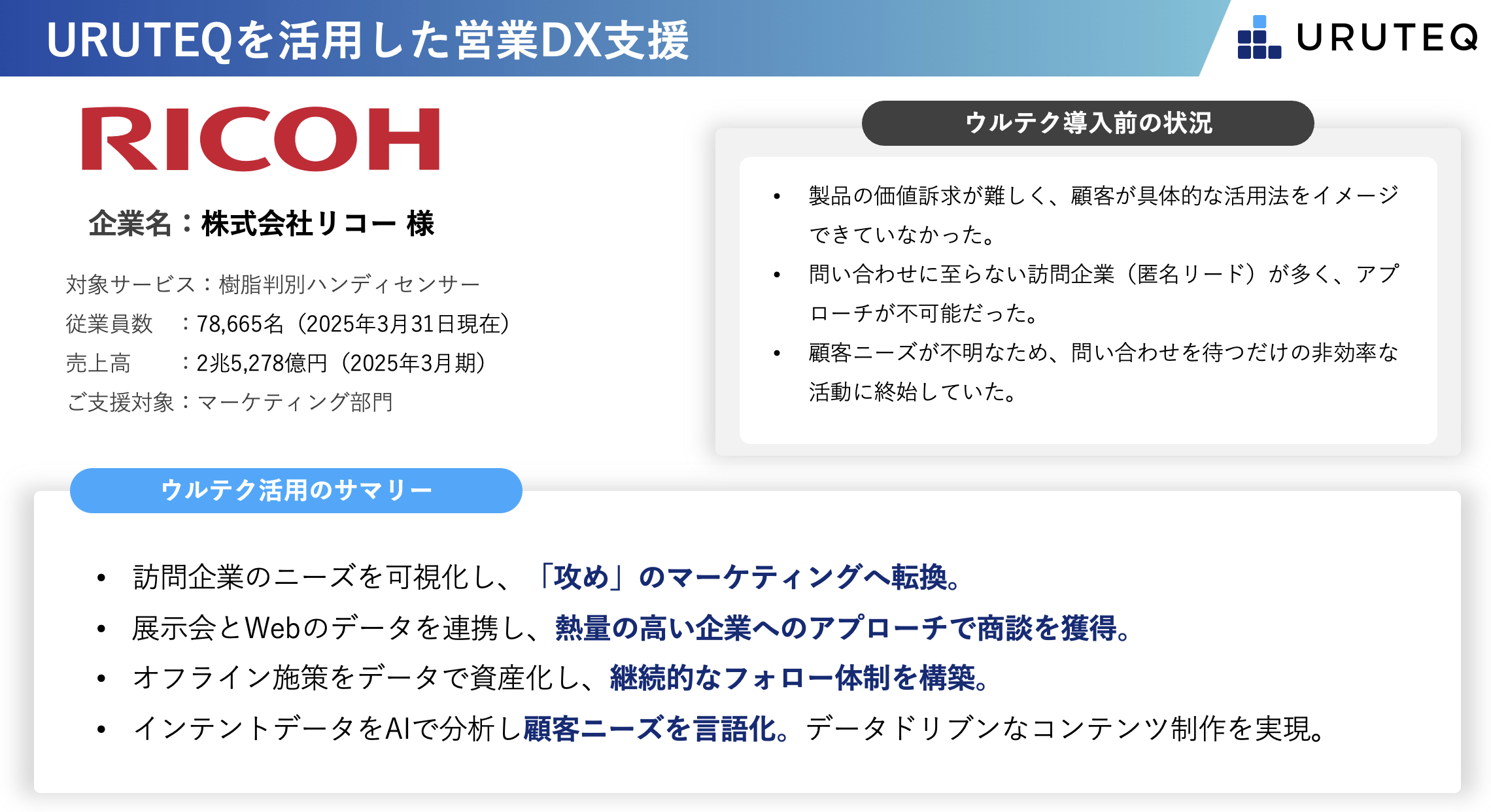

企業名: 株式会社リコー

業種: 電気機器

AIとインテントデータで”見えない顧客”を可視化。オフライン連携で「攻めのマーケティング」へ

複合機やプリンターといったオフィスソリューションで世界をリードする株式会社リコー。その長年培われた高度な技術力は、新規事業領域においても革新的な製品を生み出し続けている。その一つが、リコー独自の半導体技術を応用して開発された「樹脂判別ハンディセンサー」だ。プラスチックのリサイクル現場や製品開発の品質管理など、多様な業界での活用が期待される画期的な製品である。

しかし、その革新性・独自性の高さゆえに、マーケティングは大きな壁に直面していた。「顧客が自身の課題と製品の価値を、具体的に結びつけられない」。Webサイトへのアクセスは日々あるものの、多くは製品の可能性を感じるに留まり、具体的な商談へと繋がらない。名もなき訪問者、いわゆる「匿名リード(フォーム入力やメールリンククリックなどMA等で個人を特定するデータ取得できないサイト訪問ユーザー)」がWebサイトをただ通り過ぎていくだけの状況は、大きな機会損失を生んでいた。

受け身のマーケティングから脱却し、データに基づいた「攻めのマーケティング」へと転換するために、同社はアカウントインテリジェンスツール「ウルテク」の活用を決断した。

ウルテクの導入は、リコーのマーケティング活動にどのような変革をもたらしたのか。本プロジェクトの中心メンバーであるデジタルマーケティング担当の福田 竜一様と、製品の組み立てからデジタル活用支援まで担う山田 晋太郎様に、導入の背景から具体的な活用法、そして組織にもたらされた質的変化について、詳しくお話を伺った。

「使えそう」で止まる顧客。価値を伝えきれないもどかしさと”見えない訪問者”

―本日はよろしくお願いいたします。まず、お二人の現在の役割と、今回テーマとなる「樹脂判別ハンディセンサー」がどのような製品なのか、改めてご紹介いただけますでしょうか。

福田様 よろしくお願いいたします。私は元々、このセンサーの生産技術を見ていたのですが、現在はデジタルマーケティングを主軸に担当しています。この「樹脂判別ハンディセンサー」は、弊社の半導体創業の地である事業所で開発された、MEMS(メムス)という微細なデバイス技術を応用した新規製品です。対象物に光を当てて、プラスチックの材質を手軽に、瞬時に特定できるのが特徴で、2018年頃から本格的にマーケティングを開始しました。

山田様 私は約2年前に現在のチームに合流しました。元々はプリンター事業に携わっており、全く異なる分野からの挑戦です。私のミッションは大きく二つありまして、一つは、まさにこの場でセンサーを組み立てること。実はこの製品、非常に繊細で、小さなミリサイズのネジを50本も使い、一つひとつ手作業で作り上げるハンドメイド品なんです。そしてもう一つのミッションが、デジタルサービスやAI活用といった技術的なバックボーンを支援することです。両方の視点からこの事業に貢献しています。

樹脂判別ハンディセンサー(RICOH HANDY PLASTIC SENSOR B150)Webサイトはこちら

―まさに技術の結晶と職人技が融合した製品なのですね。そんな独自性の高い製品ですが、ウルテク導入前はどのような課題を抱えていらっしゃったのでしょうか。

福田様 はい。発売当初は、「リコーがこんな面白いものを出したのか」「これが欲しかったんだ」というお客様に恵まれ、比較的好調なスタートを切りました。しかし、その初期需要が一巡すると、次第に売れ行きが鈍化してしまったのです。

―何が原因だったとお考えですか?

福田様 一言で言えば、お客様への「価値の伝え方」に課題がありました。「樹脂が判別できるセンサーです」と機能そのものを伝えても、お客様が「それを自社の課題解決にどう使えるか」という具体的なイメージにまで、なかなか思考がジャンプしないのです。「なんだか使えそうなんだけど、具体的にどう役立つかが分からない」というご相談をいただくことが非常に多くて。我々が製品の価値や活用シーンを能動的に提示しきれていない、という大きな壁にぶつかっていました。

―Webサイトでの情報発信もされていたと思いますが、そこでの反応はいかがでしたか?

福田様 Webサイト自体には、多くの方がアクセスしてくださっていました。しかし、具体的な課題解決のイメージに繋がらないためか、ほとんどの方が問い合わせフォームに情報を残すことなく離脱してしまう。いわゆる「匿名リード」が非常に多く、我々にとっては”見えない訪問者”でした。彼らがどんな課題を持ち、どんな情報を探しているのかが全く分からない。これではアプローチのしようがなく、ただ問い合わせを待つだけの「受け身」のマーケティングしかできていませんでした。

山田様 まさに、我々自身も「お客様が実際にどう使っているのか分からないけれど、売れている」という不思議な状態が一部であったくらいです。これではいけないと、ご購入いただいたお客様のもとへ直接取材に伺い、私たちが想像もしなかったような驚くべき使い方をされている事例をいくつも発見しました。そうした事例をWebサイトで発信することで、少しずつお客様の興味の質が変わってきた、という手応えは感じていましたが、根本的な解決には至っていませんでした。

決め手は”部署”までわかる具体性。匿名リードへのアプローチに光

―「匿名リード」へのアプローチが喫緊の課題だったのですね。その中で、ウルテクを知ったきっかけは何だったのでしょうか。

福田様 はい。ちょうど社内の責任者からも「Webサイトに来て名前を残してくれるリードは、もう一巡しただろう。これからは、いかに匿名リードにアプローチしていくかが重要だ」という明確な課題が提示されていました。まさにその手段を模索していた最中に、展示会でウルテクのことを知ったのです。正直に申しますと、最初はウルテクのことは何も知りませんでした。ブースでお話を伺い、「これは使えるんじゃないか」と直感的に強く感じたのを覚えています。

―数あるツールの中で、「これは使える」と実感された決め手は、具体的にどのあたりだったのでしょうか。

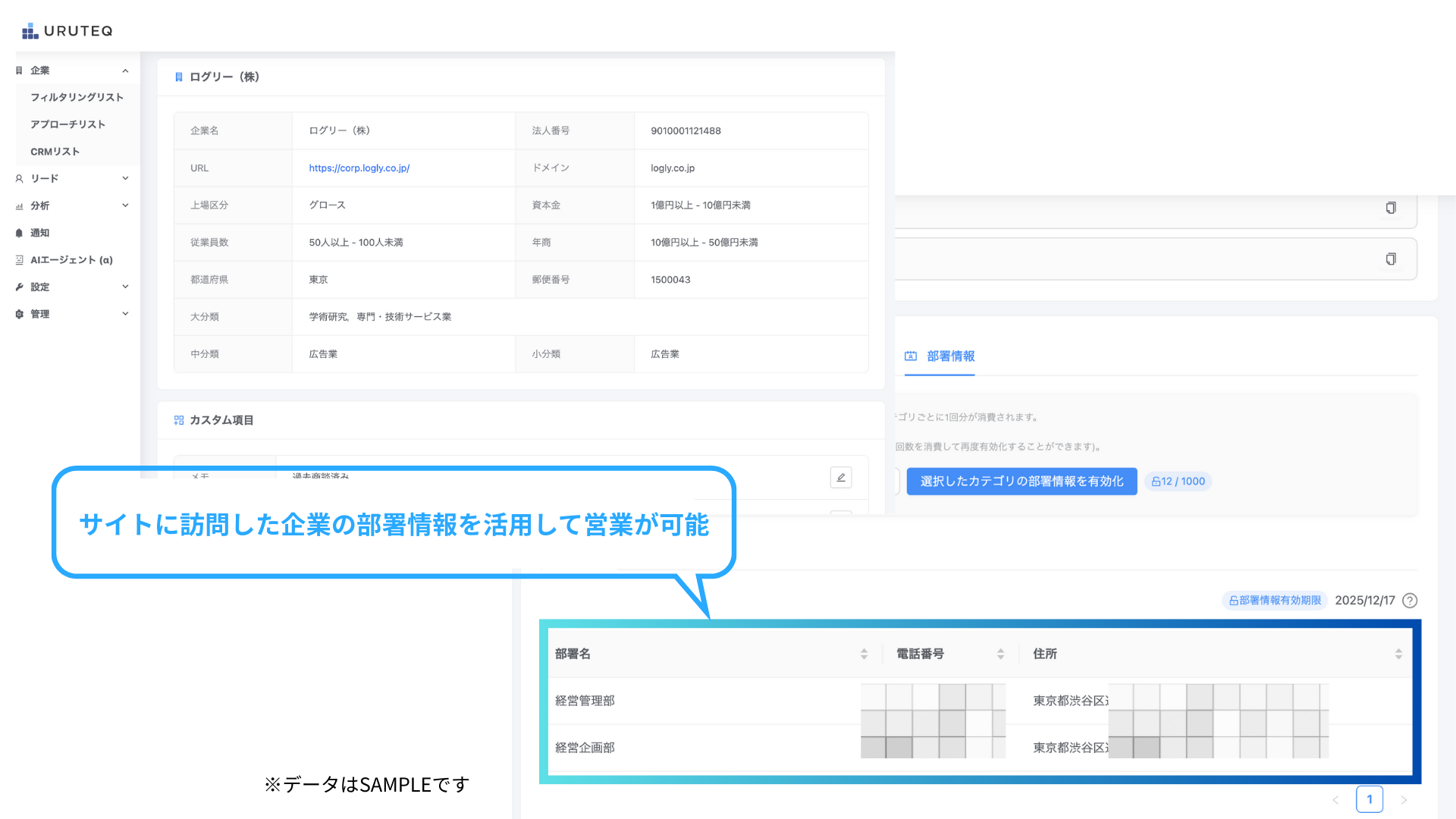

福田様 一番の決め手は、検知できる情報の「解像度」です。これまでも、訪問企業名を可視化するツールは利用していました。しかし、分かるのはあくまで「〇〇株式会社が訪問した」という事実だけ。そこから先、どの部署の誰が、どんな目的で見ているのかまでは全く分からず、結局アプローチに繋がりませんでした。代表電話にかけても「ご担当者様は分かりかねます」で終わってしまうのが常です。

―企業名が分かっても、その先が続かない、と。

福田様 その通りです。しかし、ウルテクは違いました。企業名だけでなく、「部署情報」や「部署の電話番号」といった、具体的なアプローチに直結するデータまで分かる。これには驚きました。これなら、ただ闇雲に電話をかけるのではなく、「おそらくこの部署だろう」という仮説を持って、確度高く担当者に繋がることができるかもしれない。匿名リードへのアプローチという、分厚い壁に風穴を開けることができるかもしれない。一筋の光が見えた瞬間でしたね。

展示会の”点”を”線”に変える。オフラインとオンラインのデータを繋ぐ活用術

―導入後、早速ウルテクをご活用いただいていると思いますが、特に効果を実感されている活用法があれば教えてください。

福田様 最も効果を実感しているのは、展示会のようなオフライン施策と、ウルテクが可視化するWeb上の行動データを連携させる活用法です。先日も大きな展示会に出展したのですが、その効果測定と次のアクションに、ウルテクが絶大な力を発揮してくれました。

―具体的には、どのように活用されたのでしょうか。

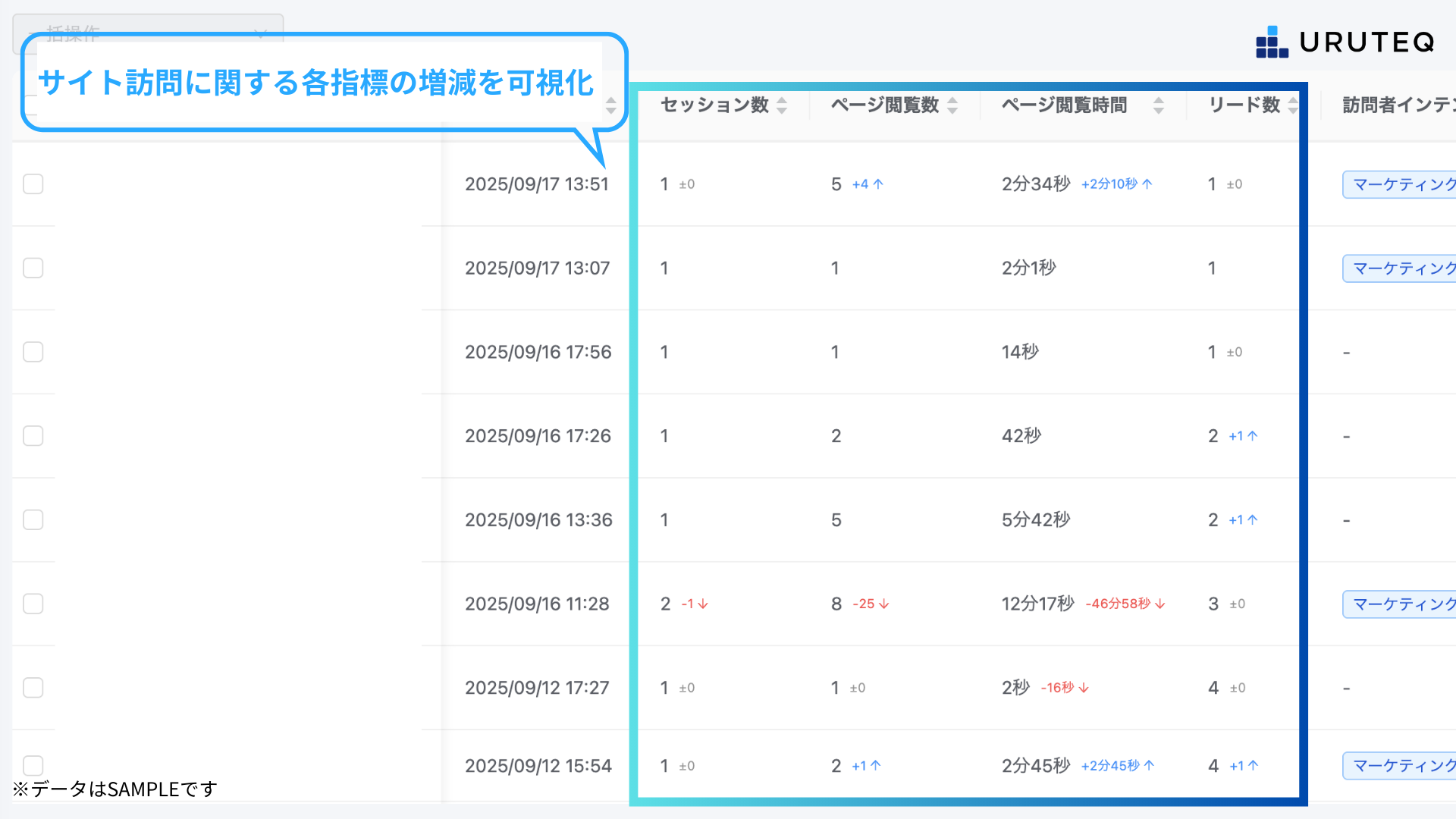

福田様 まず、展示会で名刺交換させていただいたお客様の企業リストをウルテクに読み込ませます。すると、その企業が、展示会の前後で弊社のWebサイトを「どのページを」「どれくらいの頻度で」「どれくらいの時間」見ていたかが、手に取るように分かるのです。

―「展示会に来た」という単発の事実(点)が、その後のWeb行動という「線」で繋がるわけですね。

福田様 まさにおっしゃる通りです。「展示会に来場し、さらにWebサイトも熱心に閲覧している」となれば、それは製品への興味・関心度が非常に高い、いわば“熱量の高い”企業だと判断できます。私たちは、閲覧時間や訪問ユーザー数の増減といったデータを基に、この”熱量”をスコアリングし、アプローチすべき企業の優先順位を明確にしました。

―そのリストは、営業チームとの連携に繋がっているのですか?

福田様 はい。毎週1回、ウルテクからダウンロードしたデータでレポートを作成し、セールスやインサイドセールスのチームに共有しています。「今週はこれらの企業が特に熱心にサイトを見ています」と具体的なデータと共に渡すことで、彼らのアクションも変わってきました。以前の展示会後のアプローチといえば、数百社のリストの中から、インサイドセールスの担当者が経験と勘を頼りに、A・B・Cとランク付けをして、上位の3割程度にメールを送る、というものでした。しかし今は、Webアクセスという客観的なデータが加わったことで、アプローチの精度と効率が格段に向上しました。

―Webサイトのデータ以外に、活用されている機能はありますか?

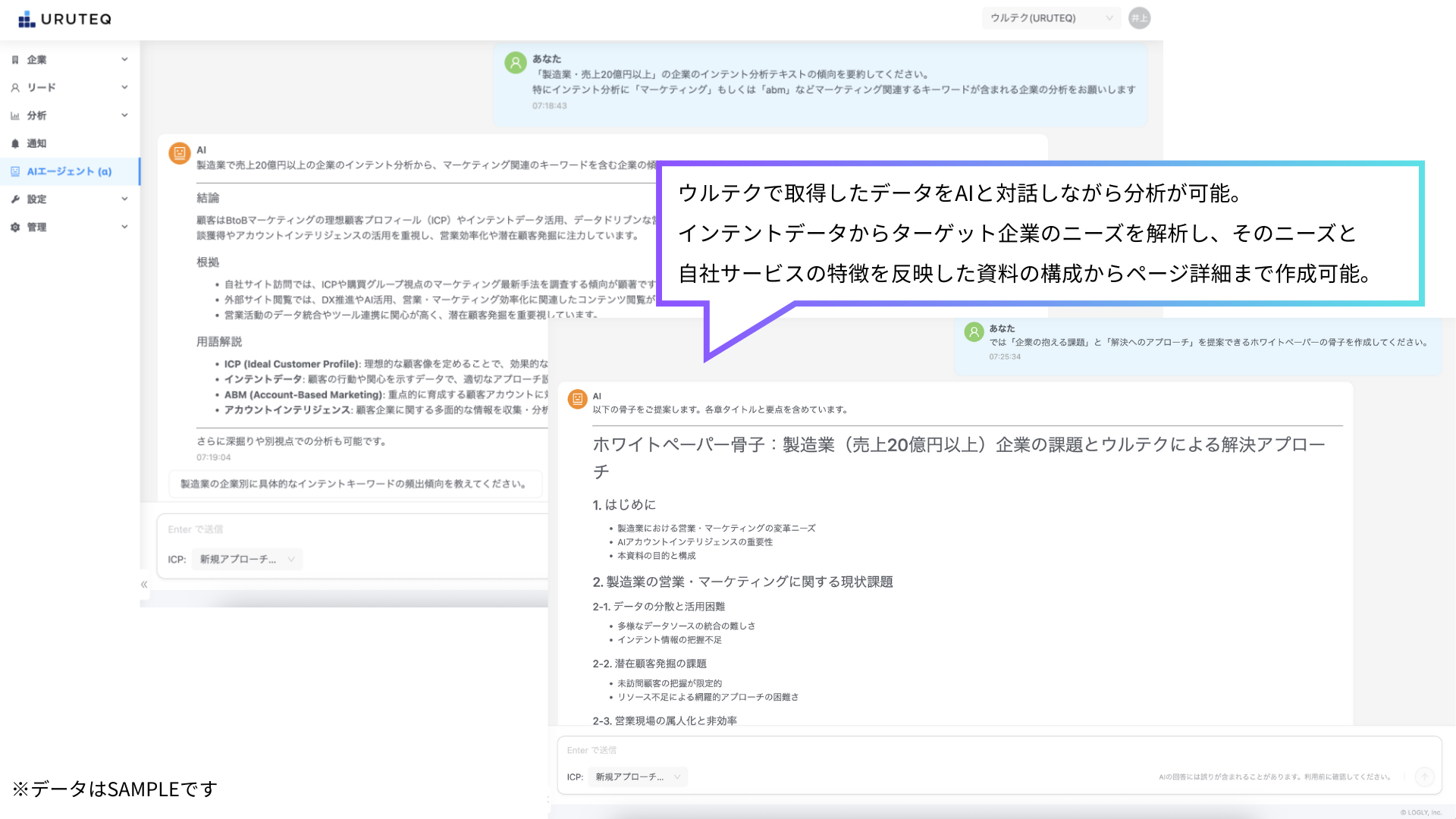

福田様 「インテントデータ」ですね。自社サイト外で、どのようなキーワードで情報収集しているかが分かるこのデータは、まさに“顧客の潜在的なニーズの塊”だと捉えています。このデータを活用し、最近では「ウルテクAIエージェント」を使って、特定の業界やお客様の規模に合わせた営業資料の骨子を作成する、といった試みを始めています。

―AIエージェントの使い勝手はいかがですか?

福田様 非常に便利ですね。他の生成AIだと、前提条件を細かく入力しないと的確なアウトプットが出てきませんが、ウルテクAIエージェントはウルテク内のデータ構造を理解しているので、「この業界で、この資本規模の企業が関心を持っているテーマを、このデータ項目を優先してまとめて」といった指示をするだけで、精度の高い分析結果を出してくれます。この分析結果を基に、お客様の心に響くホワイトペーパーを充実させていくのが、今後の大きな目標です。

“受け身”から”攻め”へ。データがもたらしたマーケティング活動の質的変化

―ウルテクの導入は、リコー様のマーケティング活動にどのような成果や変化をもたらしましたか?

福田様 最も大きな変化は、我々の活動スタンスが「受け身」から「攻め」へと質的に転換する、その土台ができたことです。これまで、お客様からのアクションを”待つ”ことしかできませんでした。問い合わせフォームという狭い入口だけでしか、お客様を捉えられなかったのです。しかし今は、Webサイトを訪問してくださるお客様の姿をデータとして捉え、「こちらから能動的にアプローチできる」という状態に変わりました。これは、我々のチームにとって非常に大きな意味を持つ変化です。

―具体的な成果としては、いかがでしょうか。

福田様 はい、先ほどお話しした展示会からのリストを基にしたアプローチで、実際に商談に繋がったという具体的な成果も出始めています。弊社の製品は89.8万円ほどと高価格帯で、お客様も予算取りなどを含めて検討に時間がかかるため、導入後すぐに売上が急増するわけではありません。おそらく1年半ほどの長期的なスパンで成果を見ていくことになるでしょう。しかし、これまで見過ごしていたであろう商談の種を、確実に拾い上げられるようになった。この手応えは非常に大きいですね。

―組織やチームの連携という面では、何か変化はありましたか?

福田様 昨年も同じ展示会に出展したのですが、正直に言うと、誰がどうフォローし、どこで案件が立ち消えになったのか、全く追跡できていませんでした。いわば、成果が空中で分解してしまっていたのです。それが今年は、ウルテクのデータを共通言語として、インサイドセールスが「あの企業は、まだサイトを見てくれていますね」と継続的に動向を注視してくれるようになりました。施策が「やりっぱなしのフロー情報」から、継続的に追いかけられる「資産としてのストック情報」に変わったのです。

山田様 私は今、社内に散在しているExcelの商談情報や、メモ書きレベルで残っている失注理由などを統合し、分析可能なデータ基盤を構築しているところです。これが非常に大変で(笑)。「株式会社」が前株か後株か、というレベルから統一していかないと、データは繋がりませんから。しかし、この基盤が整い、ウルテクが示すWeb上の行動データと、我々が持つリアルな商談データが統合された時、さらに深い分析が可能になると確信しています。

目指すは”予測するマーケティング”。データ活用のその先へ

―素晴らしいですね。最後に、今後の展望とウルテクに期待することをお聞かせください。

福田様 今、山田が進めてくれているデータ基盤が完成したら、ウルテクのデータと我々が持つ失注データを連携させたいと考えています。例えば、「契約に至らなかったお客様は、商談前にWebサイトでこういう行動を取る傾向がある」といったことが分析できれば、それは非常に価値のある知見です。失注の兆候を早期に察知し、先回りして手を打つ。そんな”予測するマーケティング”に挑戦していきたいですね。

山田様 私も、長期的な視点でのデータ分析に大きな可能性を感じています。例えば、2022年に施行され2025年に強化された「プラ新法」によって、事業者や自治体でのリサイクルへの関心が高まっています。そのタイミングで、本当に関連企業のWebアクセスに変化があったのか。そうしたマクロな市場の変化と、ミクロな顧客の行動データを突き合わせることで、より戦略的なアプローチが可能になります。そのためにも、ウルテクには今後、データの保持期間が長くなるなど、長期分析を支援する機能の進化を期待しています。結局、AI分析も元のデータの質が全てです。その点、ウルテクのように特定の条件下で質の高いデータが集まっているプラットフォームは、我々にとって情報の宝庫ですね。

―お二人の挑戦は、まだ始まったばかりということですね。本日は貴重なお話を誠にありがとうございました。

ウルテクについて、もっと詳しく知りたい方へ